・河口湖に来る観光客がすごいことになっています。週末の混雑はずいぶん前からですが、最近は平日でも変わりません。おかげでゴールデン・ウィークの間は、どこにも出かけずに家に閉じこもることになりました。例年なら3月になったら、午後に自転車で湖畔を1周していたのですが、暖かくなる午後ではクルマも人もレンタル自転車もいっぱいで、とても出かける気にはなりませんでした。連休明けから、観光客がまだ動き出していない早朝に自転車に乗りはじめています。しかし、通勤のクルマがかなりあって、気をつけて走らなければなりません。何しろ河口湖周辺は宿泊施設や食べ物屋などが増えて、周辺から仕事に通ってくる人が多いのです。 ・河口湖に来る観光客がすごいことになっています。週末の混雑はずいぶん前からですが、最近は平日でも変わりません。おかげでゴールデン・ウィークの間は、どこにも出かけずに家に閉じこもることになりました。例年なら3月になったら、午後に自転車で湖畔を1周していたのですが、暖かくなる午後ではクルマも人もレンタル自転車もいっぱいで、とても出かける気にはなりませんでした。連休明けから、観光客がまだ動き出していない早朝に自転車に乗りはじめています。しかし、通勤のクルマがかなりあって、気をつけて走らなければなりません。何しろ河口湖周辺は宿泊施設や食べ物屋などが増えて、周辺から仕事に通ってくる人が多いのです。・その宿泊施設ですが、ネットで調べると、どこも数年前の1.5倍から2倍、あるいはそれ以上の料金になっています。家の近くにあるペンションは、修学旅行生を受け入れて何とかやっていたようですが、料金を倍にしても、予約が取りにくいほどににぎわっています。コロナ禍で患者の収容施設になっていた有名なビジネスホテルも、今ではけっこうな料金になっています。部屋に温泉があったり、豪華な食事を出すホテルは1泊2名で6万円とか7万円もしていますが、それでも予約が取りにくいようです。 ・高額になっているのはインボイスのせいで、河口湖に限らないようです。円安ですから倍になったからと言って、外国人は高いと思わないのかも知れません。それも欧米からの人に限らず、アジアからの人にとっても同様のようです。お金に余裕のない日本人の客はどこに泊まるんだろうと思いますが、貨物列車を改造した宿泊施設もあちこちに出来ていて、ここなら1泊2名で食事付きでも1万5千円程度で泊まれます。ここ数年はキャンプブームでもありますが、隣の西湖には平日からかなり多くの人がキャンプ場に訪れています。コロナ前なら自転車で走っても、クルマも人もほとんどいなかったのですが、今ではそうではありません。 ・このような現象は町にとってはいいことだと思います。何しろ人口減に悩む山梨県の中で、例外的に人口が増えているのです。町内には宿泊施設が700軒ほどあり、年間200万人を超える宿泊者数があるとされています。この急激な増加に対応して再来年から宿泊税を取ることにしたようです。富士登山をする人には昨年から2000円の入山料を取りはじめています。今年は静岡県も実施して、4000円に値上げされました。ただし、町に入る収入が町民に還元されているとは実感できません。感じるのは迷惑ばかりですから、コロナ禍の頃の閑散とした様子が懐かしく思われます。 ・隣町の富士吉田市は人口減に悩まされています。河口湖町と違って観光名所もなかったので、素通りされる町でしかなかったのですが、山の上の五重の塔と満開の桜越しに見える富士山がネットで紹介されると、急に観光客が集まるようになりました。商店街の真ん中に富士山が見えることで、シャッター通りに外人観光客がひしめくようにもなりました。かつては富士山の登り口で、御師(おし)の宿もたくさんあったのですが、5合目までのスバルラインが作られてからは、吉田口の登山道は閑古鳥状態でした。しかし浅間神社からの登山道を魅力的にする工夫なども計画されているようです。 ・梅雨の先触れのような天気でも、河口湖では湖越しに、あるいはコンビニの上の富士山を眺める場所に観光客が溢れています。これから夏にかけては富士山が雲に隠れる日が多いのですが、それでも人が減るわけではありません。そんな光景を見て「残念でした!」と口ずさみたくなるのは、意地悪爺さんの性でしょうか。 |

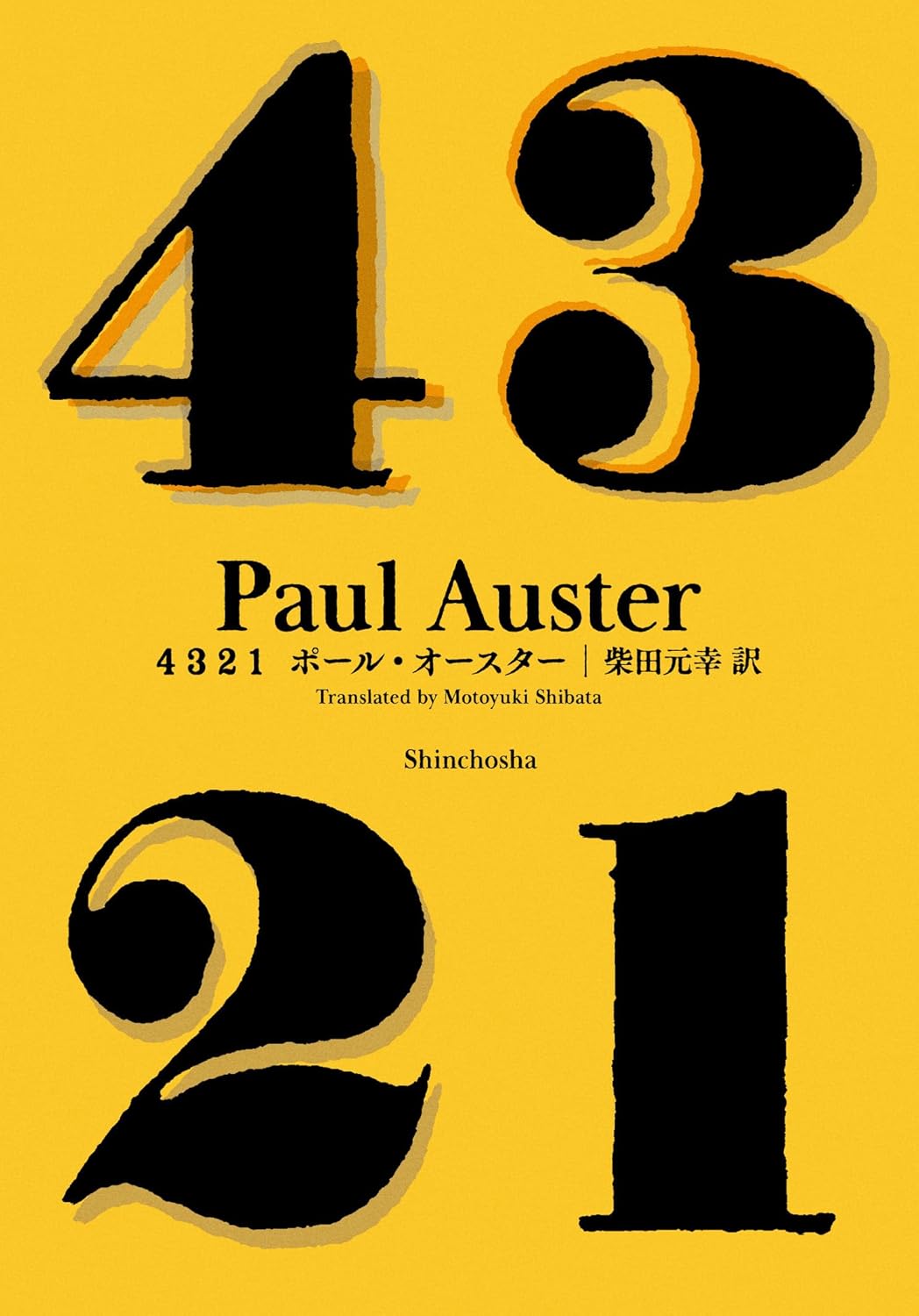

・ポール・オースターがちょうど1年前に亡くなった時に

・ポール・オースターがちょうど1年前に亡くなった時に