|

・厳寒の中、唐突な衆議院選挙である。高市首相は私を選ぶかどうかの信任選挙だといった。意味が分からないが、選挙情勢では自民単独過半数の勢いだと言う。本当の解散理由は何なのか。統一教会の問題が韓国で裁判になっていて、その資料が公開された。そこには安部や萩生田をはじめ自民党議員の名前が数多く登場し、高市の名もあると言う。国会で追求されたらとんでもないことになるのは明らかだった。あるいは維新の国保逃れの問題もあって、身を切るどころか身を肥やすことに腐心していたのだから、これも問題にされたくなかった。などなど、国会を開いたらやばいと思われることが目白押しだったのである。 ・来年度予算が可決し、国会が終わってからの選挙と言われていたが、それでは高市人気は下落して、選挙ではとても勝てなくなってしまう。首相にはそんな危機感があったのではと言われている。実際選挙に入ると、統一教会も国保も、あまり話題にならなくなった。で、公明と立憲が合体して「中道改革連合」になったとは言え、高市政権は安泰だろうと言うのが、大方の選挙情勢である。高市首相は信任されたら国論を二分するような政策を行うから、その白紙委任が欲しいと言っている。その中身については何も語らないから危ないことこの上ないが、それでもいいと思っている人が多いのだから、こんな恐ろしい選挙はないだろうと思う。 ・国論を二分するような政策とは何なのか。それはたとえば非核三原則の改訂で核兵器を所有できるようにするのではと言われている。それを使うためには原子力潜水艦が必要だが、その建造も狙っているのかもしれない。それらを含めて防衛費をGDPの2%ではなく3.5%に増額し、さらにアメリカの言うがままに5%にもすることまでやろうと思っているのだろうか。そのための予算は税金や国債に頼るのだが、日本の経済は破綻してしまうにちがいない。彼女の言う積極財政は安部政権時の経済政策で失敗が明らかなアベノミクスの焼き直しにすぎないのである。 ・ベネズエラの大統領を拉致しグリーンランドをよこせと息巻いているトランプ米大統領は、中国に対しては極めて弱腰だ。西半球の支配は譲れないが東は勝手にやってくれ。そんなことを言い始めている。つまり台湾有事にアメリカ軍が出る可能性はないと言っているわけで、日本はどうするんだと聞きたくなってしまう。高市はこれまで以上にアメリカに言いなりだから、単独でも行けと言われれば戦いを挑むなんてことをやるかもしれない。 ・高市人気を支えているのは若者層のようだ。初めての女首相、はっきりものを言って勇ましいし、見栄えもいい。そんな声が聞こえるが、日本の将来を担う人たちには高市政権の本質が見えていないのだろうか。自衛隊は人手不足だから徴兵制をなんて言われたら若者たちはどういう反応をするのだろうか。老い先短い僕にとってはどうでもいいことだが、何ともおぞましい未来しか思い浮かばない。 ・それにしても、前回は排除された壺議員や裏金議員がすべて公認された。代わりに石破に近い議員が冷遇されている。何とも露骨なやり方だが、自民党の穏健派が選挙後に大挙して離党なんてことはおこらないのだろうか。一縷の望みを夢想したくなった。 |

2026年2月2日月曜日

厳寒のお粗末選挙にうんざりだ!

2026年1月19日月曜日

久米宏とテレビの終わり

|

・久米宏が亡くなった。81歳だから僕とは4つ違いだ。初めに彼を知ったのは1970年に始まった永六輔が司会するTBSの『土曜ワイドラジオTokyo』だった。僕は京都に引っ越してラジオを聴かなくなったし、久米の人気が出た『ザ・ベストテン』は見なかったから、彼についての記憶はほとんどない。しかし1985年にテレビ朝日の『ニュースステーション』が始まると毎日欠かさず見る番組になった。よそ行きの態度で原稿を読むだけのアナウンサーとは違って、くだけた調子で自分の意見もはっきり言う久米のスタイルに好感を持った。 ・筑紫哲也が司会をする『NEWS23』が硬派的特徴を前面に出して始まると、久米も負けじと発言をして、政治や社会、経済などについて、それまではあまり取り上げなかった事件や問題をニュースにするようになった。夜の10時から12時ぐらいまではいつもテレビをつけていて、横目でちらちら見ながら本を読んだり論文を書いたりといった生活がずっと続いた。80年代から90年代にかけては自分でも一番勉強した時期だったと記憶しているが、テレビをよく見たのもこの時代だったのかもしれないと思う。 ・今でも一番鮮明に覚えているのは2001年の9月11日に起きたニューヨークの貿易センタービルへの旅客機の衝突だった。高層ビルに最初の旅客機が衝突して大騒ぎになっているところに、また別の旅客機が衝突する。で、二つのビルが続けて崩壊したのである。この事件は『ニュースステーション』が始まる直前に起きたから、『ニュース23』が’終わる頃まで、一瞬も目が離せないほど釘付けになったことを記憶している。ネットはまだ普及途上だったから、テレビの力を見せつける事例だった。 ・久米は2004年に『ニュースステーション』を辞めている。その理由は明言されていないが、番組内での彼の発言が有力政治家や番組スポンサーから批判され、自由にものが言えなくなったことが指摘されている。その後彼はラジオで番組を持って、言いたいことを自由に話すようになった。2008年には筑紫も『NEWS23』を辞めているが、その理由は肺ガンで、亡くなったのはその7ヶ月後だった。二人が辞めた頃から、僕はこの時間帯にテレビを見ることはしなくなった。ニュース番組で見るのは金平茂紀がキャスターを務める『報道特集』ぐらいで、それも彼が辞めた後は、それほど見なくなった。 ・テレビが権力やスポンサーに弱いメディアであることがあからさまになったのは東日本大震災があった2011年以降だろう。とりわけそれが露骨になったのは安倍晋三が首相に復活した2013年以降である。そして、そんな力に抗う人もテレビには出なくなった。ネットの急成長に押されて影響力を失ってしまったテレビはますます権力におもねり、スポンサーの言いなりになっている。その意味で久米の死はテレビの終わりと言ってもいいのかもしれないと思った。 |

2026年1月12日月曜日

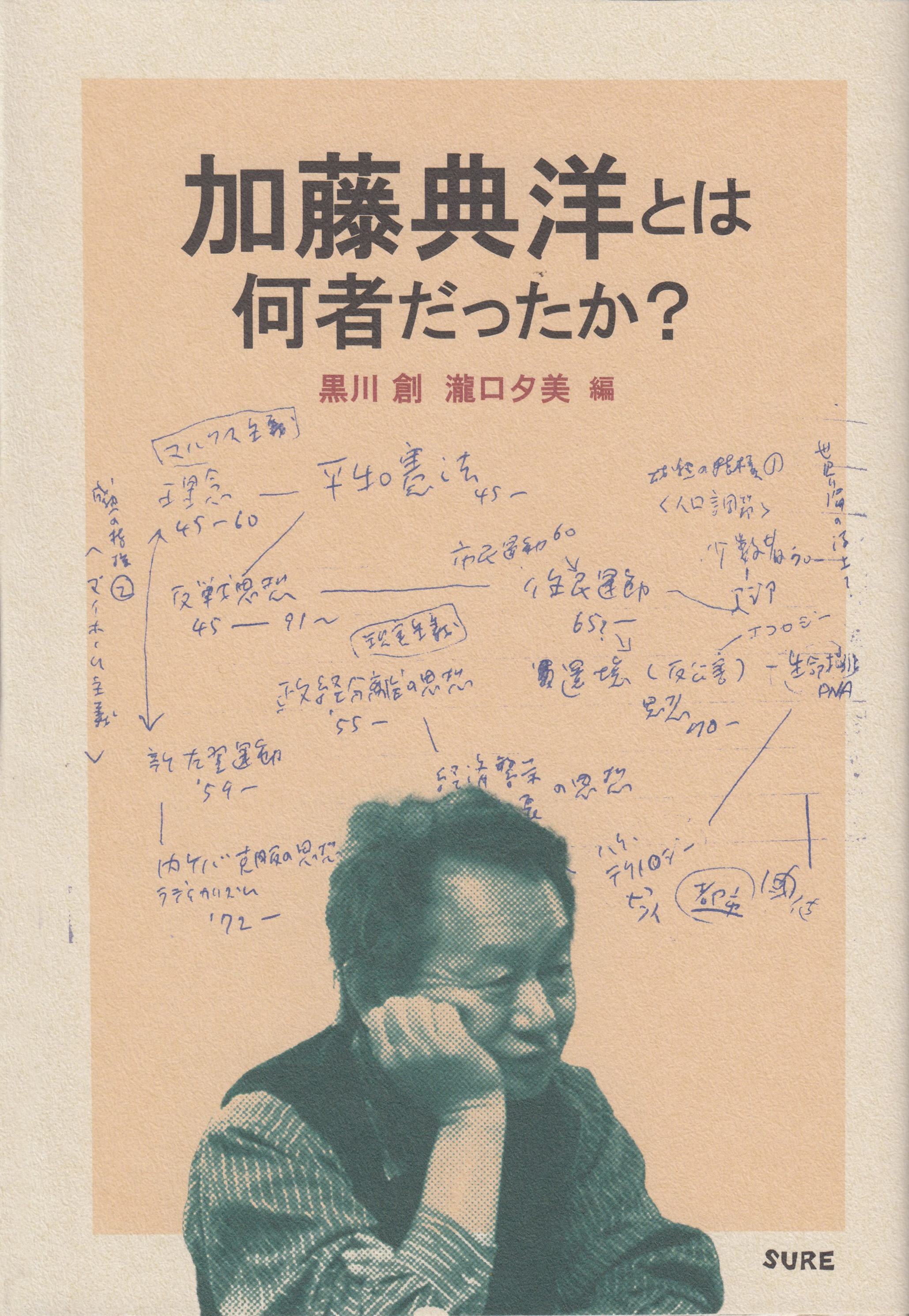

黒川創・滝口夕美編『加藤典洋とは何者だったか?』SURE

・高市早苗が首相になって、急に怪しい状況になってきた。台湾有事で中国を激怒させ、トランプべったりでアメリカ依存をよりはっきりさせた。トランプの傍若無人ぶりはエスカレートするばかりだから、このまま行ったら世界が壊れてしまうのではといった恐怖さえ感じてしまう。こんな時に思ったのは加藤典洋だったらどう発言するかといった思いだった。彼が書いたものの中で一番記憶に残っているのは、1999年に書かれた『日本の無思想』(平凡社新書)の中の敗戦による戦前と戦後の「切断」についての次のようなことばである。

・高市早苗が首相になって、急に怪しい状況になってきた。台湾有事で中国を激怒させ、トランプべったりでアメリカ依存をよりはっきりさせた。トランプの傍若無人ぶりはエスカレートするばかりだから、このまま行ったら世界が壊れてしまうのではといった恐怖さえ感じてしまう。こんな時に思ったのは加藤典洋だったらどう発言するかといった思いだった。彼が書いたものの中で一番記憶に残っているのは、1999年に書かれた『日本の無思想』(平凡社新書)の中の敗戦による戦前と戦後の「切断」についての次のようなことばである。一つは天皇との関係における「切断」です。もう一つは憲法との関係における「切断」です。また三つ目は、戦争の死者との関係における「切断」です。そして最後は、旧敵国との関係における「切断」ということになるでしょう。 『日本の無思想』pp.67-68・黒川創・滝口夕美編『加藤典洋とは何者だったか?』は、こんな主張も含めて、加藤典洋が書き残したすべての著作に触れて、改めてその実像に迫っている。驚いたのはその著作が主だったものだけで50冊を超えているということだった。僕もかなり読んでいるつもりだったが、その2割ほどに過ぎなかったからである。さらにもっと驚いたのは、この本に関わっている人たちの多くが、加藤典洋とかなり近い距離にいた人たちで、生身の彼を良く知っていたということだった。 ・編者の黒川創は雑誌『思想の科学』で長い間加藤と一緒に編集の仕事をしてきたし、鶴見太郎は加藤が明治学院大学で初めて教鞭をとった時に学生だった。共編者の滝口夕美は黒川のパートナーだが、彼女もまた明治学院大学で加藤の講義を受けている。そんな関係の中から出てくるのは、個人的に良く知っているからこその発言の数々で、著作でしか知らない僕の加藤に対する印象とはずいぶん違ってもいておもしろかった。 ・加藤は2011年の東日本大震災の時にはアメリカにいて、その揺れを経験しなかった。ところが帰国してすぐに福島に行き、何度も通って『3.11 死に神に突き飛ばされる』(岩波書店)を書いた。政府や原子力の専門家、そしてメディアに対する強烈な批判に対して、僕は納得して読んだが、その時期の加藤がずいぶん変わった印象を持たれたようだった。それまでは発言することはあっても直接行動することが少なかったのに、震災と原発による被害に対しては血相を変えて行動したからである。 ・加藤は一貫して、日本の戦前と戦後、そして現在における問題や矛盾を突いてきた。僕はその主張に微妙な変化があったことに無頓着だったが、この本では、加藤が見せたブレや変化が指摘されている。安部政権時における憲法と自衛隊、対米従属と戦前復帰型の国家主義の台頭といった矛盾に対して、まるで絡まりあってほどけない糸を必死にほどこうとしていたというのである。 ・であれば、彼が生きていたならば、現在の高市政権や、トランプ大統領に対してどんな批判をしたのだろうかといったことを想像したくなった。僕はもう半分絶望した気分になっているが、それでも、現状からは目をそらさないでおこうと思っている。いや、そんなんではダメで、今こそ声を大にして批判する必要があるのだ。そんな声も聞こえてくる気がするが、果たしてどうなんだろうか。 |

2026年1月5日月曜日

ニール・ヤングの反トランプ宣言

・ニール・ヤングが"as time explodes"と名のついたビデオをYouTubeにアップした。歌わないが楽器演奏をバックにホワイトハウスの解体工事が映されるところから始まる。壊されたのは東側部分で、ここに新たに大宴会場を作ろうというのである。ホワイトハウスが歴史的建造物で、大統領に解体する権限があるのかどうか問われている。そもそも工事前には建物自体には手をつけないといっていたのである。

・ニール・ヤングが"as time explodes"と名のついたビデオをYouTubeにアップした。歌わないが楽器演奏をバックにホワイトハウスの解体工事が映されるところから始まる。壊されたのは東側部分で、ここに新たに大宴会場を作ろうというのである。ホワイトハウスが歴史的建造物で、大統領に解体する権限があるのかどうか問われている。そもそも工事前には建物自体には手をつけないといっていたのである。・このビデオが次に攻撃するのはトランプにしっぽを振っているAmazonやFaceBookの創業者やテスラのイーロン・マスク、それにAppleのCEOといった人たちだ。「1%が世界を台無しにする」と書かれた横断幕が掲げられている。王様はいらないという反トランプデモや、不法移民追放に抗議するデモには、州兵が動員され、激しい暴力が加えられる。2分ほどのビデオだが、彼の主張は極めて真っ当だ。

・このビデオには"as time explodes 2.0"と"as time explodes 3.0"の続編がある。2.0では農作業に従事する不法移民を取り締まる様子や、働き手がいなくなって収穫できずに転がる作物が映し出される。逃げる者には催涙弾が撃たれ、捕らえられた人たちの足には鎖が巻き付けられてる。大規模経営の農場では違法入国かどうかにかかわらず、大勢の労働力が必要なのである。野菜や果物、卵などは当然、品不足になっているはずだ。

・3.0は視点を広げて、ヒトラーのユダヤ人虐殺の実写フィルムで始まり、アメリカの開拓時にあった先住民に対する残虐行為が映される。それに続くのはイスラエルのパレスチナでの暴挙である。トランプとネタニヤフが握手をして、ガザへの空爆となる。きれいな町並みが次々と廃墟になり、逃げ惑う人たちにはイスラエル兵が銃を向ける。その他にも世界中で起きた惨劇が登場し、突然、ニューヨーク市長に当選したマムダニが映し出される。

・ニール・ヤングはこれまでにも、歌はもちろん活動として、政治批判は行ってきた。で、現在でもその姿勢は変わらない。メタを批判してフェイスブックやインスタグラムのアカウントを停止したし、イーロン・マスクのX/Twitterも辞めている。さらにはAmazonから自分のディスコグラフィーを削除することを表明し、これらのSNSやネットビジネスへのボイコットを呼びかけている。

・もちろん、メッセージは音楽でも行っている。新作の ‘Big Crime’ は正面からのトランプ批判の歌である。MAGA(アメリカを再度偉大に)はいらない。町に兵士などいらない。ホワイトハウスで犯罪が起きている。億万長者のファシストが独占するシステムを停止しろ。と、極めて直接的なトランプとその周辺に対する抗議のメッセージである。こんな主張を掲げたコンサートも行っている。

・ニール・ヤングはもう80歳だ。しかしその反骨精神は全く衰えていない。多くのミュージシャンが亡くなっていく中で、まさに孤軍奮闘である。彼は2020年にアメリカ国籍を取得して、カナダとの二重国籍になった。二つの国を頻繁に行き来しているのだが、トランプ批判をすることで入国を拒否されるのでと心配されている。 公式サイトには最近の活動が詳細に書かれている。

2026年1月1日木曜日

今年もよろしくです

|

|

・明けましておめでとうございます。と言いたいのですが、何とも不安の多い年明けです。政権が石破から高市に代わって、急にキナ臭くなりました。台湾有事は日本有事。国会でのこんな発言に中国が激怒しています。その影響が様々なところで出ていますが、首相は失言だったとは認めていませんし、謝罪もしていません。にもかかわらず、政権支持率は高止まりしたままですし、良く言ったなどと絶賛する声も聞こえるようです。 ・中国は一党独裁の国ですが、日本はどこよりも貿易額が多い国ですから、もっとうまくつき合う必要があるのです。他方で、アメリカにはますます近づいて、親米反中の姿勢が鮮明になりました。しかしトランプ大統領は中国とはうまくつきあいたいようで、台湾有事などは想定していませんから、日本ははしごをはずされることになるかもしれません。 ・防衛費を増額するために国債に依存した大規模な予算を組むようです。物価が上がり貧困家庭が増え、社会福祉や医療費の国民負担も増えています。首相は積極財政でもっと豊かな国にと言いますが、失敗したアベノミクスの再現では、ますます経済もひどいことになるでしょう。そもそも防衛費の増額を国債で賄うのは、戦争に突入した戦前の政策と同じなのです。 ・政治や経済、そして社会についての識者の多くが批判しているにも関わらず、高市人気に衰えは見えません。若い世代の支持は特に強いようですが、どこまで歴史や現在の事実を知り、将来を考えているのでしょうか。「日本人ファースト」で支持を急成長させた参政党同様に、真偽不明でも目先の目立つことを大声で主張すれば、それについてくる人が大勢いる。そんな風潮がますます強くなっています。パレスチナやウクライナの惨状を含めて、少しでも光明が差す一年になってほしいと願うばかりです。 ・私的なことで言えば、77歳になって80代もすぐそこまでやって来ました。ここまでまあまあ健康でこれたことに感謝ですが、身体の衰えを感じることも多くなりました。右まぶたが重たく下がり医者に行くと副鼻腔炎と診断されました。それは治ったと言われたのですが、まぶたはまだ少し重い感じがしますし、鼻がつまることも多いです。 ・この冬は11月から寒くて、薪ストーブを早くから燃やしましたから、薪の消費量が増しています。であれば、新しい薪を作るために薪割りに励まなければなりません。老骨にむち打って斧を振り上げる。そんな毎日を春先まで続ける必要がありますから、体調に気をつけてと思う今日この頃です。 |

2025年12月22日月曜日

国会議員の定数より歳費の削減を!

|

・臨時国会が終わった。公明党の政権離脱と日本維新の会の連立によって始まったのだが、何ともひどく危ない国会だった。高市首相の発言によって中国が硬化して、様々な圧力を加えてきている。首相は発言を訂正しないから、圧力はますますエスカレートするだろう。ところが政権支持率はほとんど下がらないから、彼女は突っ張ったままである。中国には貿易でアメリカ以上に依存しているからどこより重視すべきなのだが、一体どういうつもりなのか疑問に思う。香港の現状を見ても独裁色の強い国家であることは明らかだが、それだけに、もっと慎重な対応が必要なはずなのである。そのことは、横暴に振る舞うトランプ米大統領もよくわかっていて、高市発言を直接戒めたようである。 ・ところで、自民党総裁にはなれたが総理にはなれないかもしれないと泣き言を言ったのに、維新が連立に加わることになった途端の右旋回である。公明党のブレーキが無くなったのだから当たり前だが、防衛予算のGDP比2%の今年度中の実現をさっそく公言した。財源をどうするかはもちろん、曖昧なままである。何が必要かを精査して決めるといった石破政権の方針は問答無用に反故にされたのである。反故にされたのは他にも米の生産増にも及んでいて、お米券などというばらまきで誤魔化そうとしている。 ・維新は連立に参加する条件として唐突に、衆議院の議員定数削減を言い出した。何より政治資金規正法の改正こそが重要なのに、高市首相は立憲民主党の野田代表に、そんなことより議員定数について議論しましょうと言い放った。結局、政治資金規正法を優先して議員定数は次の通常国会に持ち越しになったのだが、とんでも国会を象徴する案件だった。 ・維新は「身を切る改革」を党のスローガンにしている。議員定数削減はその主張に沿うものだが、連立政権に入った途端に、議員の政治資金の使い道についての疑惑が暴露された。印刷費を秘書が経営する印刷所に払ったとか、政治資金をキャバクラなどでの飲食費に使ったなどである。維新の不祥事はこれまでにも、地方議会の議員を含めて多発していて、身を切るなどがまやかしであることは明らかなのである。 ・そんな実情を見て思うのは、今必要なのは議員定数の削減ではなく、議員報酬の見直しにこそあるということだ。国会議員は年額で2100万円超の歳費をもらう他に、「文書通信交通滞在費(月100万円)」や「立法事務費(月65万円)」と秘書給与やJRの無料パスも交付されている。ところがそれらを何に使っているかが不透明だから、いろいろと怪しい金の使い道をしたことが暴露されるのである。国会議員の定数は他国と比べて決して多くはないが、議員が手にする報酬こそが圧倒的に多額で、しかも使い道が不明瞭なままなのだ。 ・日本の国会議員はアメリカやイギリスの1.5倍以上の報酬を手にしている。しかも日本人の年収は逆に米英の半分かそれに近い数値だから、いかに日本の国会議員が優遇されているかがよくわかる。議論すべきはここのはずだが、自分の懐に入るお金を減らすことなどは、ほとんどの政党も議員も考えてはいない。「身を切る」などとはちゃんちゃらおかしい政策なのである。 |

2025年12月15日月曜日

鉄道旅に見る中国の変容

・俳優の中山卓也が鉄道で旅する番組をよく見ている。シンガポールを出発して東南アジアを北上し、ラオスから中国に入って西に進み、中央アジア、東欧から最後はスペインのジブラルタル海峡まで行くという長い旅行である。番組タイトルは「地球旅」だが、もちろん一挙に旅するというわけではない。最初はシンガポールから中国の昆明までで4月から始まったが、11月からは中国をあちこち巡っている。このペースでは、辿り着くのは何年も先になるだろう。もちろん、中山にとっても、旅は細切れで進むということになるはずだ。

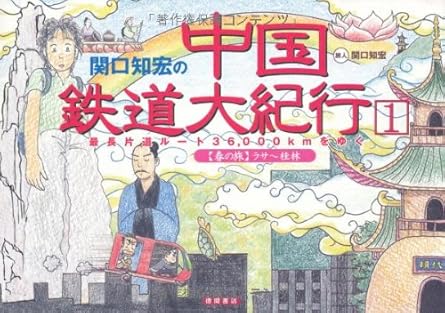

・俳優の中山卓也が鉄道で旅する番組をよく見ている。シンガポールを出発して東南アジアを北上し、ラオスから中国に入って西に進み、中央アジア、東欧から最後はスペインのジブラルタル海峡まで行くという長い旅行である。番組タイトルは「地球旅」だが、もちろん一挙に旅するというわけではない。最初はシンガポールから中国の昆明までで4月から始まったが、11月からは中国をあちこち巡っている。このペースでは、辿り着くのは何年も先になるだろう。もちろん、中山にとっても、旅は細切れで進むということになるはずだ。・この俳優の気さくさが功を奏しているのか、鉄道の中でも街中でも、良く話しかけてその土地の様子をうまく聞きだしている。しかし話しかけることばは日本語で、返ってくるのが現地語だから、やっぱり違和感がある。なぜこの種の番組は通訳を登場させないのかといつも不思議に思うところである。 ・そんなふうにして、シンガポールからマレーシア、タイと北上してラオスに入ったのだが、昔ながらの鉄道に交じって新幹線に似た高速の長距離電車が走っているのに驚いた。しかしその驚きはラオスでさらに高まることになる。ラオスの首都のヴィエンチャンからは中国に通じる高速鉄道が敷かれていて、その建設資金は中国によってもたらされているというのである。まさに一帯一路である。 ・今は中国の主に内陸部を走る鉄道に乗って旅しているのだが、その大半は高速鉄道である。中国の高速鉄道は2007年以降に本格化したというからまだ20年も経っていないのだが、すでにその路線は中国全土に張り巡らされ、25年時点では5万キロに達しているそうだ。中国の鉄道網の総距離は15万キロと言われているから、その三分の一が高速化したということになる。中国が日本のGDPを抜いたのは2009年だが、現在ではほとんど停滞している日本の5倍に成長している。その急速な発展は、中山卓也が高速鉄道に乗って降り立ったどんな中小都市にも林立する高層ビルによってもよくわかるのである。ちなみに日本の新幹線の総延長は3300キロである。  ・中国の鉄道を旅する番組は以前にも関口知弘が2007年に行っている。「関口知宏の中国鉄道大紀行」という名で2007年に、チベットのラサから西安までの春と西安からカシュガルまでの秋の2回にわけて放送された。そこで乗った36000キロにもなる鉄道旅のほとんどは電気かディーゼルの機関車が引っ張る列車で、乗客の中には人民服を来た人もいたし、降り立った町には昔ながらの風景が当たり前だった。経済成長の恩恵はまだ全土に行き渡るほどではなかったのである。その番組はNHKのアーカイブではもちろん、YouTubeでも見ることができる。

・中国の鉄道を旅する番組は以前にも関口知弘が2007年に行っている。「関口知宏の中国鉄道大紀行」という名で2007年に、チベットのラサから西安までの春と西安からカシュガルまでの秋の2回にわけて放送された。そこで乗った36000キロにもなる鉄道旅のほとんどは電気かディーゼルの機関車が引っ張る列車で、乗客の中には人民服を来た人もいたし、降り立った町には昔ながらの風景が当たり前だった。経済成長の恩恵はまだ全土に行き渡るほどではなかったのである。その番組はNHKのアーカイブではもちろん、YouTubeでも見ることができる。・この二つの旅番組を比較して見て驚くのは、GDPが日本の5倍になった、この20年あまりの中国の変貌ぶりである。それを目の当たりにして思うのは、高市首相の発言とそれを支持する世論の浅はかさである。中国なんてやっつけちまえといった威勢の良さは、鬼畜米英と叫んで戦争に突き進んだ愚行の再現を感じさせるものでしかない。そんな不安すら覚えてしまいかねないのである。 ・中国は日本にとって最大の貿易国だが、そうなったのはやはり2007年だった。現在では輸出入総額の20%以上を中国が占め、アメリカは15%に留まっている。にもかかわらず日本はトランプの関税政策にはへつらった態度を取っているのに、中国には高飛車なのである。中国が本気になって貿易を制限しはじめたら、日本経済はどうなるのか。中国の現在の国力と、その関係の重要さについて、もっと冷静になって考えなければダメだな、と思わされた番組だった。ちなみに中国の輸出入総額に占める日本の額は7%に過ぎないのである。 |

2025年11月17日月曜日

仕事を辞めて8年も経った?

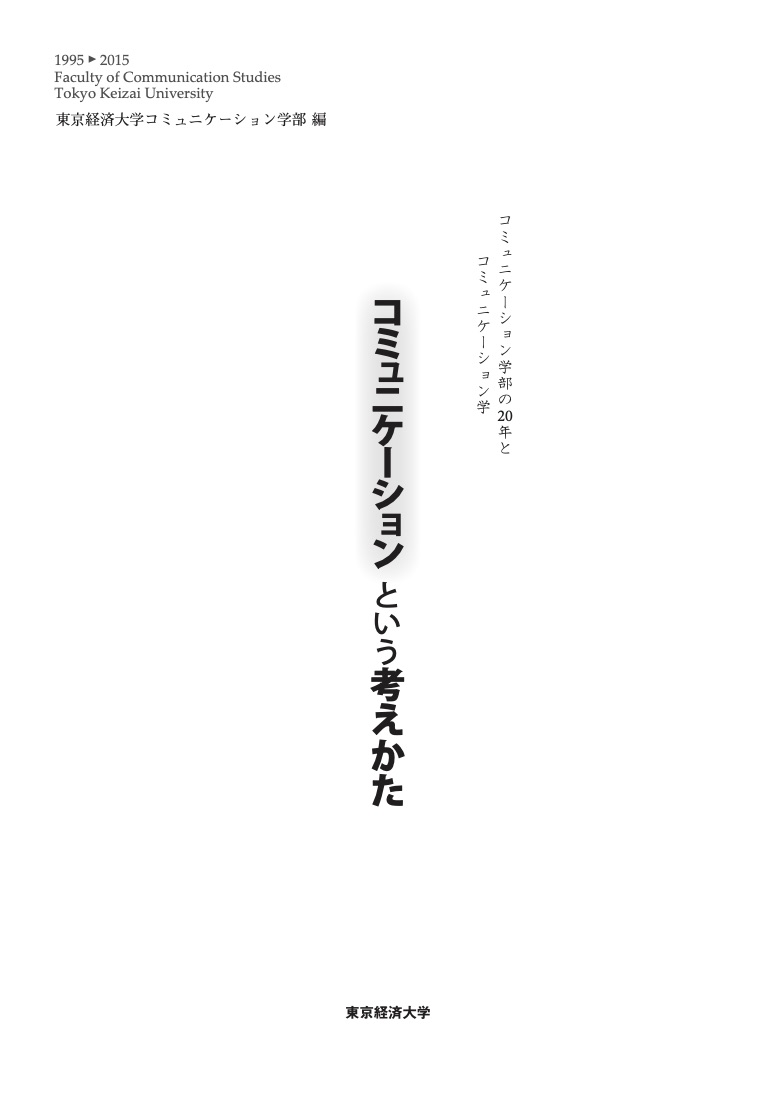

・勤めていた大学から久しぶりに手紙が来ました。開けると学部の創立30周年記念のシンポジウムの案内で、その出欠を問うものでした。行こうかどうしようか迷いましたが、その前に30年という数字に驚きました。確か20周年の時には『コミュニケーションという考え方』という本を作って、僕が編集を任されたのでした。僕にとってはそれがまだついこの間のことのように思われたのです。 ・そこで辞めた年を確認すると2017年となっていて、改めて、もう8年も経ったんだと気づかされることになりました。そう言えば、辞めてから大学には一度も行っていないのです。もちろん、卒業式や入学式、ホームカミングデイなどの誘いの手紙はやって来ます。しかし特に行きたいとは思いませんし、行かなければならない義務もありませんから、いつも欠席と書いて返答していました。大学には18年勤めましたが、たまには行ってみたいなどとも思わなかったのです。 ・そこで辞めた年を確認すると2017年となっていて、改めて、もう8年も経ったんだと気づかされることになりました。そう言えば、辞めてから大学には一度も行っていないのです。もちろん、卒業式や入学式、ホームカミングデイなどの誘いの手紙はやって来ます。しかし特に行きたいとは思いませんし、行かなければならない義務もありませんから、いつも欠席と書いて返答していました。大学には18年勤めましたが、たまには行ってみたいなどとも思わなかったのです。・もちろん、居心地が悪かったとか、いやな思い出があったというわけではありません。気楽にやりたいようにやって過ごした時間でしたが、辞めればそれで、はいさようならになりましたから、自分の愛着のなさにも驚かされました。もっとも、辞めて3年後にコロナの大感染が始まって、数年間は東京にもほとんど行かなかったのです。 ・退職後の生活は、時折の長期の旅行を別にすれば、ほとんど家で過ごす毎日でした。それでも一日はあっという間に過ぎ、1年経つのもますます早く感じられるようになりました。そう言えば今年ももう11月で、年の終わりが近づいています。つい先日まで暑い暑いと言っていたのに、今はもう薪ストーブを炊いて暖まっています。後期高齢者などと言われることにも違和感がなくなりました。 ・ところで肝心の学部創設30周年についてですが、久しぶりの一人だけでクルマの運転になりました。仕事をしている時は週に3日も通っていたのに、大学に近づくと道が不確かで、どっちだったか迷ってしまいました。風邪気味だったせいもあって、着いただけでもくたびれていましたから、3時間のシンポジウムは1時間だけ聞いて、帰ることにしました。本当は、後のパーティもあったのですが、とても気力が持たないと思ったのです。何人かのスタッフとことばを交わしましたが、8年も経つと半数近くが入れ替わっていたのでした。 ・シンポジウムの内容は主にインターネットの30年の歴史と、最近のAIなどについてのものでした。僕はインターネットについてはその始めの頃から付き合っていて、何本かの論文も書きました。しかし、退職した後は、新しい動向にもほとんど興味をなくしていました。インターネットは今、何よりうさんくさいメディアになってしまっています。その影響力は、選挙におけるデマや陰謀で当落が左右されることでも明らかです。何らかの対処法がなければとんでもないことになるのではと心配しています。途中で対座しましたが、そんな話もあったのでしょうか。失礼しました。 |

2025年11月3日月曜日

トランプ来日報道の愚かさ

|

・

いつも見ているNHKの番組の時間だとテレビをつけると、羽田空港が映されていた。間もなくトランプ大統領が乗った専用機が到着するのだという。そんなこと中継するのかと文句を言いたくなったが、飛行機から降りてくるところまでだろうと思った。ところがテレビは、そこから米軍のヘリコプターに乗り換え、都心にある米軍のヘリポートまで飛ぶ様子を上から横から映し、その後の皇居まで行く車列を追いかけ、皇居で迎える天皇陛下と会うところまでを中継した。 ・馬鹿馬鹿しくなって途中でチャンネルを変えたのだが、民放でも同じ中継をしているところが多かった。今までこんな中継をやったことがあっただろうか。他国の首脳はもちろん、これまでの米大統領だって、こんなことはしなかっただろうと呆れてしまった。天皇陛下に会ったのはトランプのたっての希望だったという。今回の訪日は正式なものではなく、韓国で開かれるAPEC(アジア太平洋経済協力会議)に行くついでに寄ったものだった。本来なら天皇陛下には会えないはずなのに、彼の言うことなら何でも聞くという言いなり外交の結果だった。まるで日本を支配する強国の王様がやってきたかのような扱いだったのである。 ・そう言えば、これまでの米大統領の来日は羽田ではなく米軍の横田基地が使われてきた。そこからヘリに乗って都心に移動するのがお決まりのルートだった。独立国を訪問するのに、こんな裏口入国ができるのは、日米間に1960年に作られた「地位協定」があって、それが改訂されずに残っているからである。つまりこの協定がある限り、日本は進駐軍の統治した時期のままに、属国や植民地の扱いに甘んじているのである。石破前総理が自民党の総裁選挙でこの「地位協定」の改訂に触れたが、いざ首相になると何も言わなくなってしまった。おそらく自民党内で強く反対されたのだと思う。 ・高市新首相は、そんなことには興味がないようだ。それどころか翌日には米軍のヘリポートからトランプの乗るヘリコプターに同乗し、横須賀の米軍基地に停泊する原子力空母「ジョージ・ワシントン」に降りたのである。しかも居並ぶ兵隊の前でトランプと手を繋ぎ、肩を抱かれ、有頂天になって艦上で飛び跳ねて喜んだのである。当然トランプも上機嫌だったから、日米関係にはこの上ないいい結果だったと、多くのメディアはコメントした。何しろこんな短い訪日なのに、トランプに用意したお土産は山のようにあったのである。 ・アメリカは日本に対して防衛費のGNP比2%を要求している。石破前首相は経済状況からすぐには無理で、何が必要かを精査することを含めて2027年度をめざして実現させると応えた。ところが高市新首相は、これを前倒しして今年度中に実現させると約束したのである。米国はさらに3.5%に増やすことを要求しているが、一体その予算はどこから持ってくるのか。増税にしても国債にしても実際には無理難題の話なのにである。それにこれ以上何をアメリカから買おうというのだろうか。 ・高市はしきりに安部との関係を力説し、政策の多くを継承すると言っている。安部はトランプの言うままに必要のない兵器を爆買いしたが、高市もまた同じことをしようとするのだろうか。何が必要なのかを精査してと応えた石破の抵抗の姿勢があっという間に反故にされたのである。 ・今、アメリカに対してこれほどべったりになっている国は日本以外にはないだろう。韓国も似たような状況にあって、トランプに最高勲章を授与したようだ。関税や防衛などの問題でも共通しているところが多いのだと思う。しかし李在明大統領は石破の政策を評価していたから、高市のような言いなりにはならないかもしれない。政治や経済、そして社会がめちゃくちゃになるという不安でいっぱいだが、株価は爆上がりしている。安部時代のように政府の広報機関に逆戻りをしたメディアの責任は、限りなく重い。 |

2025年10月13日月曜日

田村紀雄『コミュニケーション学の誕生』社会評論社

・田村紀雄さんから今年も著書が届いた。もう90歳を超えているのにまだ研究生活を続けている。退職と同時に辞めてしまった僕とは雲泥の差である。せめてこの欄で紹介ぐらいはしなければいけない。そんなふうに思ってからもう何冊目になるのだろうか。三冊、四冊、五冊?いやいや恐縮するばかりである。

・田村紀雄さんから今年も著書が届いた。もう90歳を超えているのにまだ研究生活を続けている。退職と同時に辞めてしまった僕とは雲泥の差である。せめてこの欄で紹介ぐらいはしなければいけない。そんなふうに思ってからもう何冊目になるのだろうか。三冊、四冊、五冊?いやいや恐縮するばかりである。・「コミュニケーション学」は名前の通りに輸入の学問分野である。日本に入ってきたのは戦後のことで、元々はアメリカで生まれ発展した。だから最初は英語の文献の紹介やそれを元にした分析から始まるのだが、この本はその役をこなした井口一郎に注目し、その新聞記者に始まり、満州にできた建国大学の教員になり、戦後は雑誌『思想の科学』の編集長となって、「コミュニケーション学」の紹介をした仕事について詳細な分析をしている。 ・「コミュニケーション」は現在でも日常的に良く使われることばである。ただしもっとも多いのは対人関係のなかでのことばのやり取りとか人間関係そのものの仕方など、個人的なレベルのものが多い。「コミュニケーション能力」や「コミュ力」などといったことばも生まれているように、それは誰にとっても公私にわたって重要なものとして考えられている。一応この分野の専門家を自認していた僕も、主な興味対象として考えていたのは、この領域だった。 ・ただし「コミュニケーション学」はアメリカにおいて「ジャーナリズム」や「広報」といった分野でまず誕生していて、それはほとんど「マスコミュニケーション」の領域を指していた。あるいは戦時下における国同士の情報操作やプロパガンダ(宣伝)といったものであった。もちろん日本にも、戦前から「新聞学」という分野があったが、ラジオやテレビといった新しいメディアを対象にしてというのは、やはり戦後のことで、この本には「新聞学」から「コミュニケーション学」への展開の重要さを指摘したのも井口だったと書かれている。ちなみに僕も所属していた学会は、最初は「日本新聞学会」だったが、1990年代から「日本マスコミュニケーション学会」になり、2022年に「日本メディア学会」に名称変更している。 ・つい最近名前を変えたのは、その研究対象がネットの発達によってマスメディアに限定されるものではなくなったことにある。その意味では「コミュニケーション学」は戦後に輸入されて以降、その研究対象を大きく変化させていったと言えるし、「コミュニケーション」ということばが現在では、むしろ個人間の関係について多く使われることばになっていることがわかる。 ・そのような意味で、この本で紹介されている井口一郎と、彼が残した業績を振りかえり、再評価を試みている仕事は、「コミュニケーション」ということばが対象とする分野の始まりを、改めて認識させる重要なものだと思う。雑誌の編集者という経歴から、研究者としてはほとんど埋もれた存在だった人を掘り起こす。いかにも田村さんらしい仕事だと思った。 |

2025年9月29日月曜日

世界陸上と日本人ファースト

|

・

世界陸上競技が34年ぶりに東京で開かれました。TBSが独占中継ですべての競技を放送し、僕はTVerで楽しみました。開催国にも関わらず日本が取ったメダルは競歩の銅メダルが二つだけと淋しい気がしましたが、それでも以前に比べれば、いろいろな種目で活躍する日本の選手は少なくありませんでした。その際気になったのは、両親のどちらかがアフリカ系と思われる選手の、特に短距離種目での活躍でした。 ・ 100Mでメダルも期待されたサニブラウン選手は故障もあって予選落ちしましたが、彼は世界陸上ですでに2回決勝に残って、前回は6位に入賞しています。そのぐらいしか知らなかったのですが、中島佑気ジョセフ選手が400Mで決勝に残って6位になりましたし、村竹ラシッド選手が110M障害で5位になりました。井戸アブゲイル風果選手は混合の4x400Mのメンバーとして走り、決勝で8位になりました。決して数は多くありませんが、その活躍は印象的でした。 ・ そんな選手たちの活躍を見ながら、ふと、参政党が掲げた日本人ファーストというスローガンが頭に浮かびました。参政党の憲法草案の国民要件には父母のどちらかが日本人であることと明記されています。今回活躍した選手たちはもちろん、この要件を満たしていますが、これから両親が日本人ではないけど日本国籍を取得している選手が活躍したら、参政党は何と言うだろうかと考えたくなりました。参政党の言う「日本人」には何の定義もありませんが、そこに民族や人種としてという意味があるのは明らかです。たとえ帰化して日本国籍を取得しても、三世代を経なければ参政権は認められないと憲法草案に書かれているのです。 ・ これはとんでもなく狭い了見です。日本で学び働いて暮らしている外国人が増えて、その中から日本の国籍を取る人が増えていくのは間違いないことです。そうなると犯罪が増えるとか、税金が不当に使われるといった発言が目立ちますが、そのほとんどは根拠のない話です。逆に、今回の世界陸上のように外国籍の親から生まれた人たちが、日本の国籍を持って活躍をする機会も増えていくでしょう。そのことはスポーツに限らずあらゆる分野に及ぶはずで、そういう人たちの存在を抜きにして日本の将来を考えることはできなくなるはずです。 ・ 日本人は人種として純粋だとか、日本民族の歴史は世界に類を見ない素晴らしいものだといった考えが、今でも根深くあるようで、それが時折頭をもたげて勢いを増したりしています。そんな考えがアジアを侵略し、アメリカと戦って完膚無きまでに負かされたことを反省したくない気持ちを正当化したがっています。その意味で、今回の世界陸上でのアフリカ系の血を受け継いだ日本人選手の活躍には、強い声援をしたくなりました。 ・ ところでその世界陸上ですが、選手が身につけるウエアの派手さや髪形の多様さが気になりました。陸上競技はどちらかと言えば地味なスポーツですが、見せることの意識がどんどん強くなるように感じました。これは選手として活躍することが名誉だけでなく富ももたらすことの証しのように見えました。 ・ もう一つ、トラック競技はもちろんですが、フィールド競技でもアフリカ系の選手の活躍が目立っていて、その国籍は必ずしもアフリカの国ではないことにも改めて気づきました。アメリカは言うに及ばず、ヨーロッパの国の代表にもなってますし、石油で成り立つアラブの国からも多くの選手が出て、良い成績を上げていました。国の代表は人種や民族とは関係ない。スポーツの世界では、ずいぶん前からそれが当たり前になっているのです。 |

2025年9月15日月曜日

石破が辞めてどうなるのか

|

・石破首相が自民党総裁の辞任を決めた。総裁選の前倒しが決まったり、それを受けて衆議院の解散に打って出れば、自民党が分断され、国政も混乱するといった菅や小泉の忠告を受け入れたからだと言われている。僕は総裁選の前倒しが賛成多数になるかどうかわからないし、多数になったら衆議院を解散すればいいのではと思っていた。解散には大義がないという人が多かったようだが、国政再編のための解散と銘打てば、納得する人も多かったのではないかと思う。何しろ石破やめるなという世論の声は、参議院選挙以降に上昇し続けていたのである。 ・総裁選前倒しは、そんな世論を無視した議員たちの愚行だと思う。石破に代わって一体誰がやるのか。彼よりましな人は誰もいないじゃないか。それに選挙に負けた主な原因は、闇金や統一教会問題に関わっても、何の責任も取らずに知らん顔を決めこんだ議員たちにあるのに、そんな連中が負けた責任を取れと吠えている。総裁選は10月になってからのようだが、それこそ政治の空白を作ってお祭り騒ぎなどすれば、自民党はますます見放されるだけだろう。 ・自公政権が過半数に満たないとは言え、代わって野党が政権を取りに行くこともない。おそらく自民党の新しい総裁が、また首相になるのだろうが、誰がなっても今の閉塞状況を変えることはできないだろう。その意味では石破首相が思い切って衆議院を解散して、政界再編の糸口をつかんだら面白いことになったのではと想像する。自民党の裏金や統一教会に関連した議員は公認しない。さらには同じ選挙区に刺客を立てる。そんな思い切ったことをやれば当然自民党は大混乱になって分裂するだろう。もちろん野党にも大きな変化が生じるはずで、そうなれば、政界の再編成が一気に進むことになったと思う。 ・石破首相や彼の少ない取り巻きには、おそらくそんな狙いもあったはずである。しかし石破はそれを決断できなかった。それはそもそも、彼の政治信念であったはずの政策、たとえば日米地位協定の見直しや夫婦別姓について、議題にすらできなかったところから始まっている。それは政治家としての彼の器の小ささを示すものである。やろうと思ったことができなかったことについて、辞任を表明した際に話していたが、それが心残りならなぜ、思い切って衆議院の解散を決断しなかったのか。おそらく後になって、彼はこのことを一番悔やむはずである。 ・しかしその悔やみは彼個人に留まらず、日本の将来についても言えることだろう。もう政治も経済もどうしようもないところまで落ち込むしかない。だからこそ、やけくそで、参政党のような悪霊を跋扈させる空気が蔓延してきているのである。石破辞めるなの声には、そんな不安がつきまとっていたはずである。なのに株価が史上最高値とは、いったいどういうことだろうか。今だけ金だけ自分だけ!こんな風潮とあわせてひどい世の中になったものだとつくづく思う。 |

2025年8月25日月曜日

メディアに対する疑問、不安、そして怒り

|

・参議院選挙後すぐに、「石破退陣」という見出しがいくつもの新聞に躍った。読売は号外も出したのだが、石破首相はいまだに辞めていない。しかもどの新聞社も「退陣」が誤報だったと認めていない。いったいどういうつもりなのだろう。その新聞が、石破首相の続投を望む声が高くなっていることを世論調査で発表している。退陣報道が一種の世論操作だったとすれば、それが全く効果なしだったわけで、今さらながらに新聞の影響力のなさを実感した。 ・その参議院選挙で「参政党」が大躍進した。「日本人ファースト」というスローガンが功を奏したと言われているが、それは選挙活動をSNSで配信して、多くの人に浸透させる戦略の勝利だとも言われている。選挙でネットが強力な武器になることは兵庫県の知事選や都知事選、そして都議選でも明らかだったが、今回もまたそれが立証されたのである。その「参政党」の政策について新聞は強い批判を浴びせているが、それで支持率が下がったわけではない。これもまた新聞の影響力のなさを証明するものである。 ・新聞の発行部数はどこも大きく減っている。特に若い世代には読まれないから、ますます影響力をなくすのは明らかだろう。僕は毎朝読むことを半ば習慣のようにしているから、まだ止めようとは思っていなかったが、「退陣」の誤報とそれを謝罪しない姿勢には呆れて、もう止めようかという気になっている。嘘偽りが平気で拡散するネットがますます強力になっているのだから、新聞にはもっとがんばってほしいという気もあるのだが、頼りないことこの上ないのである。 ・もっともネットには、知りたいことを検索すれば、その情報が豊富に蓄積されているといった一面もある。たとえば大阪万博では会場の設営に当たった業者にその代金が払われていないといったケースが多発している。それを伝えて問題視するのはフリーのジャーナリストが多く、また当事者が直接発する声が載っていたりする。現在わかっているだけで7つの国の会場に関わった19社で、中には億単位の被害にあっていて、倒産の危機にあるところもあるようだ。ところが多くの新聞は、この問題を小さくしか扱っていない。 ・万博批判に消極的なのは今に始まったことではない。これは新聞社自体が協賛していたり、関連の広告収入があるためだと言われている。地下鉄の故障で万博会場や駅に足止めになって夜明かしをした人が3万にもいたそうだ。ものすごい数で、猛暑の中体調を崩した人も多くいただろうと思う。これもネットには、足止めされた本人の書き込みなどが溢れたのだが、新聞の報道はごく小さなものだった。 ・新聞はジャーナリズムを代表する機関で、社会を正確に映しだす鏡であるべきだと言われてきた。しかしその影響力が弱まった今、新聞にとって重要なのは企業として生き残るための方策なのである。もっともこの点でもっと露骨なのはテレビだが、このメディア、とりわけ民放についてはもう見限っていて、批判する気さえなくなっている。ネットのSNSには両刃の剣といった特徴がある。匿名だから何を言ってもいい。騒ぎが大きくなるならどんな手段を使ってもいい。そんな傾向が野放しになっている。これもネットを支配する企業が利益優先の方針であるからで、規制する策をほどこさなければますますひどくなるばかりだと思う。 |

2025年8月11日月曜日

石破辞めるなにちょっとだけ賛成!

|

・参議院選挙で自公が過半数を割った。さっそく党内から退陣要求が声高に叫ばれ、毎日やサンケイが一面大見出しで「退陣」と書いた。読売は号外まで出したのだが、石破首相は辞めるとは言ってないと否定した。面白いのは官邸前で「石破辞めるな!」と叫ぶ人たちが多数集まって、その中には自民党支持者でない人がかなりいたことだった。僕はこの動きに、それはそうだとまず思った。負けた原因が石破政権の失政にあったわけではないと思ったからだった。 ・石破首相の退陣を迫ったのは旧安倍派の議員たちである。しきりに責任を取れ!と迫ったのだが、彼らはヤミ献金の責任を全く取っていないのである。責任を取れなどと言うのはちゃんちゃらおかしい話なのだ。あるいは、二世や三世の若手議員の中から勇ましい声が出たが、青年局の懇親会にダンサーを呼んで過激な踊りをさせたことが蒸し返されると、急にトーンダウンをしてしまった。さらにヤミ献金や統一教会との関係の首謀者である萩生田議員について、検察が一転して不起訴を起訴に変えると、旧安倍派の声も小さくなったようだった。 ・自民党が負けたのは、何よりヤミ献金や統一教会との関係が批判され、それらがうやむやになってしまったところにある。それが石破政権の支持率が上がらない原因だったのだが、党内基盤が弱い政権にとっては、大鉈を振るうことはできなかったのだと思う。石破首相には以前から米軍基地や地位協定、あるいは原発などについて独自の発言があったのに、首相になるとそのほとんどを引っ込めてしまって落胆させたという理由もある、しかし、これも実行するには自民党内の抵抗があまりに強かったのだと思う。 ・党内の退陣圧力に対して、石破首相は粘り腰でこらえている。彼にはそれなりの勝算もあるのだと思うが、その態度の一端が広島原爆の日の式典での石破のあいさつだった。これまでの首相のあいさつは官僚の作った文章をコピペのように繰り返すものだった。広島出身の岸田もそうで批判されたのだが、石破のあいさつは彼自身が考えたもので、彼自身の思いを述べたものだった。それは長崎の式典でも独自なものとして発言され、どちらも評価の高いものだった。 ・歴代の首相は10年刻みで、第二次大戦についての談話を発表しているが、今年は戦後80年で、石破首相はその談話を出すつもりでいた。しかし、これについても党内から批判があり、新聞は談話を発出しないと書いたのである。ところがこれについても首相は何らかの談話を出すつもりだと発言して、新聞記事を否定している。おそらく、彼は安部の70年談話とは違うものを出すつもりでいるのだと思う。それにしても、この間の大手の新聞の姿勢には、もうダメだと切り捨ててしまいたくなった。そもそも「退陣」と報道した新聞はどこも、それが誤報であったと認めていないのである。 ・「石破辞めるな!」にちょっとだけ賛成と思うのは、彼が考えていることの多くを棚上げにしたことについて、批判があるからだ。もしこの難局を乗り越えて政権を続けることができたのなら、思い切ってやりたいことをやるといった姿勢に転じたらどうだろう。党内の抵抗は世論の支持を背に跳ね返すことができるかも知れない。かつての小泉政権がとった戦略だが、僕は一縷の希望をここに見出したい気になっている。もっとも、石破降ろしが実現したら、自民党がますますダメになるだけだから、それはそれで良いのではとも思っている。 |

2025年7月28日月曜日

鶴見太郎『ユダヤ人の歴史』中公新書

|

・イスラエルのパレスチナ破壊と虐殺が続いている。すでにガザ地区の8割以上の建物が壊され、5万5千人以上が殺されたと報道されている。人々はテント生活で食料は配給に頼るしかないのだが、その配給体制が妨害されたり、配給所に爆撃や発砲が行われたりしていると言う。あまりのひどさに鬼か悪魔の仕業かと思う。そんなイスラエルの暴挙に対しては、世界中から批判の声が挙がっているし、イスラエル国内でも反対運動が起きている。 ・僕はユダヤ人から多くのことを学んできた。それはたとえば、哲学者のW.ヴェンヤミンや精神分析学者のS.フロイトであり、社会学者のE.ゴフマンやZ.バウマンであったりする。他にも作家のP.オースターもいれば、ミュージシャンのB.ディランなどもいて、あげたら切りがないほどたくさんになる。こういった人たちから受けた影響は、僕の中で血や肉になって、僕自身を形作ってきた。しかし、ユダヤ人がどういう民族で、どのような歴史のなかで現在に至っているのかや、イスラエルという国がどういういきさつで生まれたのかについてはあまり知らなかった。  ・鶴見太郎の『ユダヤ人の歴史』に興味を持ったのは、題名ではなく著者名だった。僕が強い影響を受けた鶴見俊輔の息子がユダヤ人の研究者になったのか。そう思い込んで購入し、読んだのだが、実際には同姓同名の別人だった。しかもそのことに気づいたのは、あとがきに著者の父や母のこと、そして同姓同名の別の研究者がいることが書いてあったからだった。そう言えば鶴見俊輔とは文体も発想の仕方もずいぶん違う。読みはじめてすぐに、そんな印象も持っていたのだが、疑うまでには至らなかった。ちなみに、もう一人の鶴見太郎は柳田国男などを研究対象にする民族学者である。

・鶴見太郎の『ユダヤ人の歴史』に興味を持ったのは、題名ではなく著者名だった。僕が強い影響を受けた鶴見俊輔の息子がユダヤ人の研究者になったのか。そう思い込んで購入し、読んだのだが、実際には同姓同名の別人だった。しかもそのことに気づいたのは、あとがきに著者の父や母のこと、そして同姓同名の別の研究者がいることが書いてあったからだった。そう言えば鶴見俊輔とは文体も発想の仕方もずいぶん違う。読みはじめてすぐに、そんな印象も持っていたのだが、疑うまでには至らなかった。ちなみに、もう一人の鶴見太郎は柳田国男などを研究対象にする民族学者である。・この本は新書だから、一般向けに書かれているのだが、ユダヤ人の歴史の詳細さと文献の多さに感心し、また辟易としながら読み進めた。いちいち確認したり、覚えていたりもできないから、古代から中世にかけては、ただ読み飛ばすような読み方をした。ユダヤ人の祖先、ユダヤの王国、ユダヤ教の成立、そしてギリシャやローマ帝国、キリスト教との関係、さらにはアラブの王朝やイスラム教のなかでの身の処し方や生きのび方等々である。イスラム世界の中で、そこに共存しながら同化せずに独自の民族性を保つ。そんな方策は近代化とともにイスラム世界からヨーロッパに移動した後も生かされることになった。 ・しかし、その場に同化しながら同時にユダヤとしての独自性も維持していくやり方は、農村から都市への移動によって弱まっていくことになる。革命によるロシアからソ連への変化やヒトラーの登場が、反ユダヤ主義と「ポグロム」(反ユダヤ暴動・虐殺)を起こし、ホロコーストになる。ユダヤ人の新天地としてのアメリカヘの移動を加速化させるが、同時に、パレスチナにユダヤ人の民族的拠点を作るという「シオニズム」を生むことになったのである。「シオニズム」はヨーロッパではなくソ連の中で発展した思想である。だからイスラエルには「キブツ」のような共産主義的な政策が取り入れられた。 ・1939年のユダヤ人口が1700万人で、600万人がホロコーストで殺され、450万人がアメリカに移住した。建国当時のイスラエルにおけるユダヤ人の人口は72万人に過ぎなかったが、1947年の国連によるパレスチナ分割決議で、人口としては3割に過ぎなかったイスラエルに土地の6割が与えられた。それが建国と同時に始まった第一次中東戦争の原因になるが、イスラエルが勝利することによって、分割決議以上にイスラエルは国土を拡大させることになった。 ・その後もイスラエルの人口は増え続け、パレスチナの土地を侵食するようになる。その結果がパレスチナのハマスによる攻撃であり、その報復が現在も続く破壊と殺戮である。現在のイスラエルの人口は700万人を超えているが、アメリカにはそれに負けないほどの600万人のユダヤ人がいて、イスラエルを強固に支えている。国が滅び2000年以上も流浪の民として生きてきた人々が、今度はパレスチナの人々を追い出しにかかっている。どんな主張をしても決して許されない蛮行だと思う。 |

2025年7月21日月曜日

差別が大手を振る世界になった

|

・参議院選挙の期間になって、テレビや新聞の報道が今までと違うことに気がついた。安部政権以降選挙になると沈黙していたのに、今回はにぎやかに報道したのである。しかも特定の政党の公約を批判したりしている。自民党の力が弱くなって、やっと元に戻ったなと思う。けれどもそれで新聞やテレビの影響力が増したかというと、決してそうではない。今回もまた投票に与えるネットの力が再認識されたのである。 ・ネットが選挙の結果に影響を与えるようになったのは、2024年6月に行われた東京都知事選挙からだった。選挙での演説がSNSにアップされ、それが支持者によって拡散されて、何万、何十万、何百万と受け取られる。食いつきやすい、印象に残りやすい話が、その真偽が確かめられぬままに広がっていく。こんなネットを駆使したやり方をした候補者が、当選した現職知事に次ぐ票を獲得したのである。人気もあり、強い組織もあって対抗馬と思われていた候補者を破ったことで、大いに話題になったのはまだ記憶に新しいことだろう。 ・このような現象は、辞職した県知事が立候補して、まさかの再選を果たした兵庫県知事選挙でも繰り返された。知事のパワハラなどが内部告発されたことに対して、告発者が逆に追いつめられて自殺した。そのことが問題となって辞職をしたのだが、間違ったことはしていないという知事の主張が拡散されて、まことしやかに受け取られての再選だった。この問題は県の百条委員会の調査報告書でもその非を告発されたが、知事は知らぬ顔を決め込んでいる。 ・先月行われた東京都議会議員選挙には、都知事選で次点になった候補者が「再生の道」という新党を立ち上げて42人を立候補させた。都知事選の結果から大いに注目されたが、全員落選という結果だった。党としての政策はなく、候補者個々に任せたといったやり方が支持を得なかったのだが、これはSNSさえうまく使えば支持を得られるわけではないことも明らかにした。 ・そして参議院選挙である。はじめはそうでもなかった「参政党」が期間中に支持を急速にあげて、野党で3番目の議席を獲得した。既成政党を蹴散らしての躍進の理由は「日本人ファースト」というスローガンだったと言われている。トランプが掲げた「アメリカ・ファースト」と似ているが、「日本」ではなく「日本人」と限定しているところに、この党の特徴がこめられている。 ・トランプ大統領のやり方は、自分があたかも地球を支配する帝王であって、他の国々は自分の命令に服従して当然だとするものである。しかし、アメリカの産業を復活させるために輸入品に高い関税を課すといったやり方自体が、アメリカの凋落を示すものだから、どんなに強く出たって、アメリカの衰退をさらに進めるだけだろうと言われている。そもそもトランプを支持するのは、オバマ以後に現れた白人以外の勢力や、LGBTQのような多様性を支持する人たちの拡大に恐れる保守的な白人層なのである。ここには明らかに人種や性別、そして宗教にまつわる根強い差別意識がある。 ・では参政党はどうか。その主張は国内に向いていて、日本人以外の人たちを差別して当然だと考えている。そのためには外国人が日本人より優遇されていることをあげつらえばいい。単純に言えばそんな主張だが、その根拠になるものはほとんどが、誇張や嘘であった。この党には天皇制を基本にした「ナショナル」な一面が強烈だが、他方で、オーガニックなものの大切さを説くという「ナチュラル」な一面もある。ポスターや広告のセンスの良さが、若者層に受ける理由だとも言われている。 ・弱い者を攻撃して溜飲を下げる。その非をあげつらって自己正当化をする。訴える力があればどんなに誇張したって構わないし、嘘でもなんでもいい。SNSはそんな無政府状態のとんでもない世界になっている。受け止める側の知識や姿勢が試されるが、そんなメディア・リテラシーはまったく育っていない。最近の選挙で何より痛感したことである。 |

2025年6月2日月曜日

『アプレンティス:ドナルド・トランプの創り方』

・トランプ大統領の傲慢なやり方に世界中が振り回されている。強欲で過信家で人を平気で差別する。そんな最低の男がなぜ大統領に二度もなれたのか。この映画を見て、そのことがよくわかった気になった。

・トランプ大統領の傲慢なやり方に世界中が振り回されている。強欲で過信家で人を平気で差別する。そんな最低の男がなぜ大統領に二度もなれたのか。この映画を見て、そのことがよくわかった気になった。・原題は"THe Apprentice"で「徒弟」とか「見習い」といった意味である。父親の仕事を継いで不動産業を始めたばかりのトランプは、気弱で優しさのある青年だった。その彼が悪名高い弁護士と出会い、徹底的に鍛えられて、現在のような性格の人間になっていく。題名にはその見習いから成り上がる過程の意味が込められている。しかし、不動産業やカジノで成功したトランプには、テレビ番組の司会役として人気を博したという一面もあって、その番組名も「アプレンティス」だった。 ・トランプが従順に従う弁護士のロイ・コーンはソ連のスパイとして告発され、死刑にされたローゼンバーグ夫妻の裁判で検事を務め、赤狩りで有名なマッカーシーの主任顧問もした人物である。その後もニクソンやレーガンといった共和党の大統領にも取り入って、政界や財界で絶大な権力を誇ったが、トランプが出会った頃は、コーンの絶頂期であった。 ・映画ではコーンの教えに素直に従い、苦境を強引な手法で乗り超えてホテルやトランプタワー、そしてアトランティック・シティにカジノを造って成り上がっていく様子が描かれる。対照的に同性愛者であったコーンが体調を崩すと、トランプはコーンを遠ざけ、やがてさげすむようになる。最後はコーンの誕生日にパーティを開き、ダイヤモンドのカフスボタンをプレゼントするが、それが偽物であることが暗示される。恩をあだで返す卑劣な男だが、この映画はトランプの薄くなった頭の増毛と、腹に溜まった脂肪の除去手術で終わるのである ・トランプが大統領選挙に登場する前の経歴についてはほとんど知らなかった。しかし、ウィキペディアなどによれば、映画の後の人生は、決して順風満帆ではなかったようである。彼は1980年代にはホテルやカジノで成功したものの、その多くが90年代になると倒産して巨額な負債を抱え込んでいる。映画にも登場する最初の結婚相手のイヴァナとは浮気が元で離婚をしているし、その浮気相手との再婚も、数年で浮気が元で離婚をしている。 ・しかしトランプは90年代の後半には不動産業で持ち直し、2004年から12年まで続いたテレビ番組の「アプレンティス」によって、全米に知られる有名人になった。大統領選挙に最初に勝ったのは2016年だが、選挙には2000年の予備選挙にも出ていたし、2012年には共和党の候補にもなった。最初は泡沫候補扱いで、繰り返される暴言に多くのメディアが反撥したにもかかわらず、共和党の予備選で勝って候補者になり、おおかたの予想を覆して、ヒラリー・クリントンに勝って大統領になった。で、バイデンに負けた後も屈せず再度挑戦して復活した。 ・彼は、人としては軽蔑するしかないような人間に思える。しかしその不屈の精神と復活の実現には、アメリカン・ドリームを体現する人物として人気を得るのも無理はないとも感じられる。そんな根性をたたき上げたのがロイ・コーンだとすれば、彼が亡霊としてトランプを操っているのではといった想像をしたくなった。いろいろ調べてみると、若い頃のトランプは、むしろリベラルな考え方をする青年だったとする指摘が見られるのである。 |

2025年5月19日月曜日

米の値段について

|

・米の値段が倍以上になった。その急激な値上がりは信じられないほどだが、政府が備蓄米を放出しても効き目はないようだ。なぜこうなったのか。一番の理由は昨年の夏に米の供給量がひっ迫して値段が上がり始めた時に、政府が素早く対応して備蓄米を放出しなかったことだろう。新米が出回りはじめれば価格は落ち着く。そんな見通しだったのかも知れないが、価格はさがるどころかどんどん上がってしまい、政府が備蓄米の放出を決めたのは、今年の2月になってからだった。 ・この時点ですでに半年遅れだが、その備蓄米が市場にほとんど出回らないことで、価格はさらに上がり続けている。理由は流通経路に隘路があることや、備蓄米さえ買いだめしている業者がいるといった疑念が指摘されているが、備蓄米を買えば1年以内に政府に戻すことが義務づけられていることが一番だったようだ。そこで政府は1年ではなく5年にすると発表した。さてこれで、備蓄米が大量に出回って、価格が値下がりするのだろうか。 ・政府や農水省の対応の悪さに呆れるばかりだが、米は今の価格でも高くはないといった発言も聞こえてくる。米を作ってもそれ相当に収入が得られるわけではない。そんな農民の声が多く聞かれるからだ。米の消費量はずっと減り続け、それに対応して減反政策が採られて来たのだが、田を畑に代えることはそう簡単ではなかったようだ。 ・農業従事者の多くは他に仕事を持つ兼業農家が大半だから、収入が得られなければやめるだろうし、高齢化で引退といった人たちも増えてきている。何しろ農業従事者の平均年齢は70歳に近づいていて、65歳以上が70%という現状になっているのである。それ相当の収入が得られなければ、若い人の中に農業をやろうという気持ちが起こらないのは当然のことなのである。 ・僕の家の周辺にも田畑はたくさんある。しかし、田んぼがブルーベリーやサクランボ、あるいはワイン用の葡萄畑などに変わり、草ぼうぼうの放棄地になったところも少なくない。農業の衰退は周囲の様子を見ればすぐ分かることである。 ・最近の物価の値上がりは米に限らないが、急に倍以上になるというのは異常という他ないだろう。それは価格をずっと抑えてきた政府の農業政策にこそ問題があったのかもしれない。その意味では、現在の米価を適正なものとして、それを農家の収入の上昇に向けることが懸命だと言えるだろう。育ち盛りの子どもがいて大変な家庭もあるだろうが、それは食料品にかかる消費税を廃止したり、低所得者への減税や補助などで対応すべきことだと思う。 ・もちろん、それで若い人の中に農業をやってみようという意欲がわくわけではないだろう。しかし日本の食料自給率は4割を切り、飼料の自給率は3割を切って、化学肥料はほぼ100%輸入に頼っているのである。最近の国際情勢や気候変動などを考えれば、自給率を高めることが喫緊の課題であることは明らかなはずだ。農業従事者の大半が定年退職の時期にさしかかっている現状を見るにつけ、日本の食の現状と近未来こそが、一番の危機なのではと心配してしまう。 |

2025年5月5日月曜日

ポール・オースター『4321』新潮社

・ポール・オースターがちょうど1年前に亡くなった時に「オースターを偲ぶ」を書いた。『4321』は2017年に出版されていて、亡くなったと聞いて積読だった原文を読もうと思ったのだが、その分厚さにすぐにめげた。だから、待ち望んだ翻訳だった。彼は僕より二つ年上でアメリカと日本という違いはあるが、同じ時代を生きて、似たような考えや経験に共感したり、またその違いに戸惑ったり、感心したりしながら読み続けてきた。60年代が舞台だということもあって、790頁で2段組みの長編小説を、彼の集大成の作品のようにして読んだ。

・ポール・オースターがちょうど1年前に亡くなった時に「オースターを偲ぶ」を書いた。『4321』は2017年に出版されていて、亡くなったと聞いて積読だった原文を読もうと思ったのだが、その分厚さにすぐにめげた。だから、待ち望んだ翻訳だった。彼は僕より二つ年上でアメリカと日本という違いはあるが、同じ時代を生きて、似たような考えや経験に共感したり、またその違いに戸惑ったり、感心したりしながら読み続けてきた。60年代が舞台だということもあって、790頁で2段組みの長編小説を、彼の集大成の作品のようにして読んだ。・物語は彼の祖父がロシアからアメリカに移住するところから始まる。ファーガソンという名字がなぜついたかといった謂れがあって、祖父、父、そして主人公のアーチーの物語になる。50年代の少年時代の話だが、読み進めるうちに?と思うようになった。アーチー少年が異なる設定で、別の話として展開されたからだ。それも4つの物語として順繰りに進み、父母や祖父・祖母、伯父・伯母、そして従兄弟などの登場人物の設定が少しだけ違ったりするから、読んでいて混乱するばかりだった。ノートをつけて確認しながらと思ったが、分厚くて重たい本を何しろ寝る前にベッドで読んだりもしたから、そんなことはできなかった。 ・4つの物語のうちの一つは、夏のキャンプで雷に打たれて少年が死んでしまうところで突然終了する。後の3つは20歳になるところまで続くのだが、どの設定でも、小説家やジャーナリストをめざす映画好きの読書家であることでは共通していた。バスケットボールや野球の優れた選手であり、勉学も優秀で、一人はコロンビア大学、もう一人はプリンストン大学に進むが、後の一人は大学には進まずにパリに行って小説家をめざすことになる。 ・50年代末から60年代にかけては、アメリカは激動の時代だった。J.F.ケネディ大統領の誕生とキューバ危機、そして暗殺。それは大統領をめざしたR.ケネディと黒人差別を批判し、公民権運動の旗頭となったM.L.キングと続いた。ヴェトナム戦争の泥沼化とそれに反対する大学紛争や人種差別に怒る黒人たちの都市での暴動。そしてロック音楽やポップアートに代表された対抗文化の登場等々………。アーチー少年の成長にあわせて、そんな大事件や運動、あるいは文化現象が綴られていく。 ・面白く読んだが、これまでのオースターとは違うといった感想も持ち続けた。彼の小説は「省略」を基本的なスタイルにしている。それを「空腹の技法」と呼び、登場人物や場面の説明は極力省いて、読者の想像力に任せてきた。しかしこの小説では、過剰と思えるほどの説明や描写が繰り返される。主人公が読んだ本、見た映画、書き始めた小説や詩や野球やバスケットの観戦記事、あるいはセックスに目覚めて、それに夢中になる様子等々である。 ・主人公のアーチーはオースター本人と重なっている。だから自伝小説といってもいいのだが、彼はなぜ、主人公を4つのパターンで描いたのか。小説家やジャーナリストとして成長する過程や、女の子や時に男の子との性交渉をなぜ、詳細に描いたのか。最後は種明かしめいた話で終わるが、読み終えた今でも、納得したとは言い難い。とは言え、『4321』の5年前に出版された『冬の日誌』と『内面からの報告書』は、彼自身の歴史の赤裸々な報告と言えるものだった。訳者の柴田元幸はそれを「過去の自分を発掘する試み」と書いたが、『4321』はそれを小説として描こうとしたのかもしれない。そのうちもう一度、彼の作品をすべて読んでみようか。そんな気になりはじめている。 |

2025年4月28日月曜日

あまりにお粗末な万博について

|

・大阪万博には全く興味がない。もちろん行く気もないのだが、あまりにひどいニュースばかりが耳にはいるから、ここでも取り上げておこうと思った。そもそも大阪万博は夢州にカジノを含んだ統合型リゾート(IR)を作るためのインフラ整備として計画されたと言われている。実際、半年の開催だけのために地下鉄が延伸されたのだが、これがIR用であることは自明のことだった。夢州はゴミで埋め立てられた土地で、まだ地盤が固まっていないし、メタンガスなども出る。輸入品が入るコンテナヤードにもなっていて、ヒアリなども確認されている。そんな危ない場所が適地であるはずがないのは最初からわかっていたことだった。 ・万博会場は開催直前にも危険なレベルでメタンガスが出ていることがニュースになった。それを調べたのは万博開催者ではなく、共産党の市議だった。そのせいか万博協会はメディアの中で唯一共産党の機関誌である赤旗の取材を拒否した。万博についてはこれまでも多くの批判があったが、その多くは大手メディアではなく、赤旗などの小さなメディアやフリーのジャーナリストによる告発だった。新聞やテレビなどの大手メディアの多くは万博開催に協賛していて、その恩恵に浴しているから、批判は少なく、広報としての役割を演じる場合が多かったのである。 ・大阪万博のいい加減さ、怪しさについては主にフリーのジャーナリストによって、YouTubeやSNS、あるいはブログなどによって指摘され、批判されてきた。最初はなかった木造の大屋根リングについては、その費用の巨額さ、業者選定の不透明さなどがあるが、万博協会はこの批判に対して知らん顔を決め込んでいる。そんな態度は他の指摘でも同様で、各国のパビリオンの建築が遅れて開催に間に合わなかったことや、前売り券の売り上げが伸び悩んでいることなどについても、謝罪はもちろん、弁明もほとんどない。 ・そんな問題ばかりの万博が開催されたが、初日はものすごい風雨で、訪れた人たちは入り口で何時間も待たされてずぶぬれになった。大屋根リングも雨宿りの役には立たなかったようである。最近の天気は気まぐれで、好天になれば夏のような暑さになる。その熱中症対策なども貧弱で、ネット上では雨が降っても晴れても問題が起きるお粗末さばかりが話題になっている。対照的にテレビや新聞では、万博の魅力を宣伝しているのだが、行きたい気にさせる呼び物がほとんどないのだから、虚しい限りである。 ・万博の収支分岐点は1800万人の入場者数に達するかどうかだと言われている。ところが前売りはその半分にも達していない。しかもその大半は協賛者である企業に半ば強制的に買わせたもので、一般の購入は200万枚程度にしかなっていない。これは最初目標にした1400万枚の65%程度でしかなく、今後の当日券で入る入場者数を考えても、赤字になるのは明らかだろうと言われている。ところが万博協会は想定内で、今後の伸びに期待するなどと言っているのである。 ・そもそも万博は、海外旅行が当たり前になり、ネットが発達した現在には、もう役目を終えたイベントなのである。どこかの国に興味があれば、そこに出かければいいし、ネットで検索すればかなりのことが瞬時にわかるのである。また大阪万博は「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマにしているが、一体どこに未来のテーマが提案されているのか。空飛ぶ自動車は見掛け倒しだし、人間洗たく機などは冗談としか言いようがない代物である。広い会場は歩いてまわらなければならないし、トイレは汲み取り式で小児用には仕切りもない。近未来と言うなら、歩かなくても見て回れる手段が工夫されてもよかったはずである。 ・これから猛暑になれば熱中症者が続発するかもしれないし、メタンガスが爆発するかも知れない。雷が来ても逃げ場がないなど、いいことがほとんどないイベントは、大赤字を出して閉幕といったことになるのだと思う。そうなった時に一体誰が責任を取るのか。おそらく最後まで知らん顔を貫くはずで、そんな近未来のデザインが目に浮かぶだけである。 |

登録:

コメント (Atom)

-

・ インターネットが始まった時に、欲しいと思ったのが翻訳ソフトだった。海外のサイトにアクセスして、面白そうな記事に接する楽しさを味わうのに、辞書片手に訳したのではまだるっこしいと感じたからだった。そこで、学科の予算で高額の翻訳ソフトを購入したのだが、ほとんど使い物にならずにが...

-

12月 26日: Sinéad O'Connor "How about I be Me (And You be You)" 19日: 矢崎泰久・和田誠『夢の砦』 12日: いつもながらの冬の始まり 5日: 円安とインバウンド ...

-

12月 22日 国会議員の定数より歳費の削減を! 15日 鉄道旅に見る中国の変容 8日 紅葉が終わった 1日 工藤保則『野暮は承知の落語家論』青弓社 11月 24日 『スプリングスティーン 孤独のハイウェイ』 17日 仕事を辞めて8年も経った? 10日 ドジャース...