・この本は2012年に発売されている。もう12年も経っているが、ずっと本棚で眠っていた。次に書評する本がなくて何となく手にして読みはじめたら、面白くて夢中になった。で、読み終わったところでパティ・スミスのデビュー・アルバムが50周年記念で再発売されたことを知った。奇遇だが、そんなわけで、2週続けてのパティ・スミスである。

・この本は2012年に発売されている。もう12年も経っているが、ずっと本棚で眠っていた。次に書評する本がなくて何となく手にして読みはじめたら、面白くて夢中になった。で、読み終わったところでパティ・スミスのデビュー・アルバムが50周年記念で再発売されたことを知った。奇遇だが、そんなわけで、2週続けてのパティ・スミスである。・『ジャスト・キッズ』は子ども時代からデビュー時までの彼女自身の回想録である。ニューヨーク・パンクの女王などと言われたが、ここに登場するのは、どちらかと言えばシャイで目立ちたがりやではなく、それほど突っ張っているわけでもない素顔の彼女である。モダンジャズ好きの父親に敬意を払い、優しい母親に甘える一面もある。子どもの時には妹や弟と遊んだが、その関係は大きくなっても続いている。本を読むのが好きで良く詩も書いていた。そんな彼女が家を出てニューヨークに住むきっかけになったのは、思いがけない妊娠と出産だった。 ・産まれた子どもは養子として託し、カレッジを中退して、アルバイトの仕事をし、大したあてもないのにニューヨークに行くことを決心した。知り合いのところに居候をしたり、時に野宿もして、ウェイトレスの仕事を見つけてもすぐに首になったりした。ロバート・メイプルソープと出会ったのは、本屋の仕事を見つけてしばらく経った頃だった。 ・ロバートとパティは一緒にドローイングを描き、住んでいる部屋に貼りつけたり、安い小物や拾ったものを使った作品を作った。彼はやがてカメラに興味を持ってアバンギャルドな写真家をめざすが、パティもまた詩を書いて朗読会で発表したりするようになる。チェルシー・ホテルに住むようになると、多くの作家や詩人、あるいはミュージシャンとも親しくなって、二人の存在も認められるようになった。 ・二人の仲に変化が現れたのはロバートがホモセクシャルな関係に目覚めたことが原因だった。しかし、恋人関係ではなくなっても、一緒に制作をしたり、互いの作品を認めあったりする関係は続いた。ロバートの才能を誰よりも信じて評価をしていたパティは、彼が脚光を浴びることを願ったが、注目を集めるようになったのは彼女自身の方が先だった。詩の朗読にギターやピアノのバックをつけたところから、やがて歌うようになり、ドラムを加えてロックバンドになる。29歳のデビューだから、ニューヨークに来てから8年ほどの時間が経っていた。 ・デビュー・アルバムのジャケットはまるで少年のような風貌のパティだが、それを撮ったのはロバートである。その後のアルバムにも彼の撮った写真が使われているが、彼はエイズで長期間苦しみ1989年に亡くなった。パティもまた結婚を機に活動を休止していたが、夫のフレッドと共作した 『ドリーム・オブ・ライフ』で88年に復活した。その間彼女はデトロイトに住み、時折ニューヨークのロバートを訪ねて彼を励ましている。そんな意味で、この本は彼女自身ではなくロバートとの二人の物語として読めるものだった。 |

2026年2月23日月曜日

パティ・スミス『ジャスト・キッズ』河出書房新社

2026年1月12日月曜日

黒川創・滝口夕美編『加藤典洋とは何者だったか?』SURE

・高市早苗が首相になって、急に怪しい状況になってきた。台湾有事で中国を激怒させ、トランプべったりでアメリカ依存をよりはっきりさせた。トランプの傍若無人ぶりはエスカレートするばかりだから、このまま行ったら世界が壊れてしまうのではといった恐怖さえ感じてしまう。こんな時に思ったのは加藤典洋だったらどう発言するかといった思いだった。彼が書いたものの中で一番記憶に残っているのは、1999年に書かれた『日本の無思想』(平凡社新書)の中の敗戦による戦前と戦後の「切断」についての次のようなことばである。

・高市早苗が首相になって、急に怪しい状況になってきた。台湾有事で中国を激怒させ、トランプべったりでアメリカ依存をよりはっきりさせた。トランプの傍若無人ぶりはエスカレートするばかりだから、このまま行ったら世界が壊れてしまうのではといった恐怖さえ感じてしまう。こんな時に思ったのは加藤典洋だったらどう発言するかといった思いだった。彼が書いたものの中で一番記憶に残っているのは、1999年に書かれた『日本の無思想』(平凡社新書)の中の敗戦による戦前と戦後の「切断」についての次のようなことばである。一つは天皇との関係における「切断」です。もう一つは憲法との関係における「切断」です。また三つ目は、戦争の死者との関係における「切断」です。そして最後は、旧敵国との関係における「切断」ということになるでしょう。 『日本の無思想』pp.67-68・黒川創・滝口夕美編『加藤典洋とは何者だったか?』は、こんな主張も含めて、加藤典洋が書き残したすべての著作に触れて、改めてその実像に迫っている。驚いたのはその著作が主だったものだけで50冊を超えているということだった。僕もかなり読んでいるつもりだったが、その2割ほどに過ぎなかったからである。さらにもっと驚いたのは、この本に関わっている人たちの多くが、加藤典洋とかなり近い距離にいた人たちで、生身の彼を良く知っていたということだった。 ・編者の黒川創は雑誌『思想の科学』で長い間加藤と一緒に編集の仕事をしてきたし、鶴見太郎は加藤が明治学院大学で初めて教鞭をとった時に学生だった。共編者の滝口夕美は黒川のパートナーだが、彼女もまた明治学院大学で加藤の講義を受けている。そんな関係の中から出てくるのは、個人的に良く知っているからこその発言の数々で、著作でしか知らない僕の加藤に対する印象とはずいぶん違ってもいておもしろかった。 ・加藤は2011年の東日本大震災の時にはアメリカにいて、その揺れを経験しなかった。ところが帰国してすぐに福島に行き、何度も通って『3.11 死に神に突き飛ばされる』(岩波書店)を書いた。政府や原子力の専門家、そしてメディアに対する強烈な批判に対して、僕は納得して読んだが、その時期の加藤がずいぶん変わった印象を持たれたようだった。それまでは発言することはあっても直接行動することが少なかったのに、震災と原発による被害に対しては血相を変えて行動したからである。 ・加藤は一貫して、日本の戦前と戦後、そして現在における問題や矛盾を突いてきた。僕はその主張に微妙な変化があったことに無頓着だったが、この本では、加藤が見せたブレや変化が指摘されている。安部政権時における憲法と自衛隊、対米従属と戦前復帰型の国家主義の台頭といった矛盾に対して、まるで絡まりあってほどけない糸を必死にほどこうとしていたというのである。 ・であれば、彼が生きていたならば、現在の高市政権や、トランプ大統領に対してどんな批判をしたのだろうかといったことを想像したくなった。僕はもう半分絶望した気分になっているが、それでも、現状からは目をそらさないでおこうと思っている。いや、そんなんではダメで、今こそ声を大にして批判する必要があるのだ。そんな声も聞こえてくる気がするが、果たしてどうなんだろうか。 |

2025年12月1日月曜日

工藤保則『野暮は承知の落語家論』青弓社

・工藤さんから本が届いた。二冊目で、前のは『46歳で父になった社会学者』だったが、今度は『野暮は承知の落語家論』である。まるで違うテーマだが、そう言えばずいぶん前に『三田落語会』というCDのボックスを彼からいただいていた。落語好きは知っていたが、まさか本まで出すとは思わなかった。いただいたからには紹介しなければいけないが、僕は落語にはあまり興味がない。京都にいる頃はテレビで米朝や枝雀、文珍や鶴瓶などを聞くことはあったが、最近は全く聞かなかった。

・工藤さんから本が届いた。二冊目で、前のは『46歳で父になった社会学者』だったが、今度は『野暮は承知の落語家論』である。まるで違うテーマだが、そう言えばずいぶん前に『三田落語会』というCDのボックスを彼からいただいていた。落語好きは知っていたが、まさか本まで出すとは思わなかった。いただいたからには紹介しなければいけないが、僕は落語にはあまり興味がない。京都にいる頃はテレビで米朝や枝雀、文珍や鶴瓶などを聞くことはあったが、最近は全く聞かなかった。・この本で取り上げられている落語家は古今亭志ん朝、立川志の輔、柳家喬太郎、春風亭一之輔、小沢昭一、そして神田伯山である。志ん朝は昔に聞いた記憶はあるが、他の人はない。それに小沢昭一は役者だし、伯山は講談師だ。さて困ったと思ったが、とりあえずはYouTubeで探して聞いてみることにした。志ん朝は若手の有望格として若旦那を話すことに長けていたが、落語協会の分裂騒動などがあって、名実ともに旦那に磨き上げられていく。そんな説明には何となく納得できたが、後の喬太郎や一之輔は全くピンと来ない。柳家喬太郎には「間の可能性」、春風亭一之輔には「生活者の了見」というタイトルがついているが、話を一つ二つ聞いたぐらいでわかるはずもない。そんな諦めが先に立った。 ・しかし、テレビの司会で知っていた立川志の輔と師匠の談志の関係は面白かったし、小さい頃から落語に馴染み、大学から演劇に進んだ小沢昭一の話も面白かった。志の輔の章は「座布団の上の演劇」となっていて、「志の輔は登場人物に感情を込め、一人ひとりの人物になりきろうとする」とあった。確かにいくつか聞いた新作落語には、そんな特徴が見て取れた。それが談志譲りであることは古典である「芝浜」を談志と志ん朝で聞き比べてよくわかった。志ん朝は滑らかな口調で話すのだが、談志は確かに登場人物を演じていたのである。 ・小沢昭一は特異な性格俳優だったが、晩年には日本の放浪芸を訪ねて、レコードや本を出している。落語で育ち、新劇に転じて舞台や映画で活躍するが、そこに安住できずにまた落語の世界に戻っていく。小沢昭一は好きな俳優で、その放浪芸への傾注や自らを河原乞食と名乗った時期には、熱心に見聞きし書いたものを読んだこともあった。しかしその彼が寄席に戻って、舞台で話をし、ハーモニカを吹いたことは知らなかった。 ・最後の章は講談師の神田伯山で、これについてもさっぱりだったが、落語が直接聞き手に話しかけるのに講談は本を読んで聞かせる芸だとあって、あそうか、と思うところがあった。つまりコミュニケーションには三つのパターンがあって、まずは落語のように直接語る「参加」と、語りを傍観者として「立ち聞き」する形の違いがあるということだ。講談で語られる世界は本の中にあるのだから、話す者も聞く者もその世界には入れないのである。新劇は舞台と客席を断絶させて、舞台の俳優たちはあたかも客などいないかのようにして演じていく。だから観客はいわば「のぞき見」するように物語を体験するのである。映画は最初から、その形を前提にしてつくられている。 ・「参加」と「傍観」と「覗き」はもちろん、僕がコミュニケーション論を考える際に採用した解釈であって、この本に登場するものではない。しかし、よくわからないなりに読んで、僕なりに納得した点があったことはおもしろかった。とは言え、これで落語に目覚めたかと言うと、そうでもないなと思う自分がいることも確かである。 |

2025年11月24日月曜日

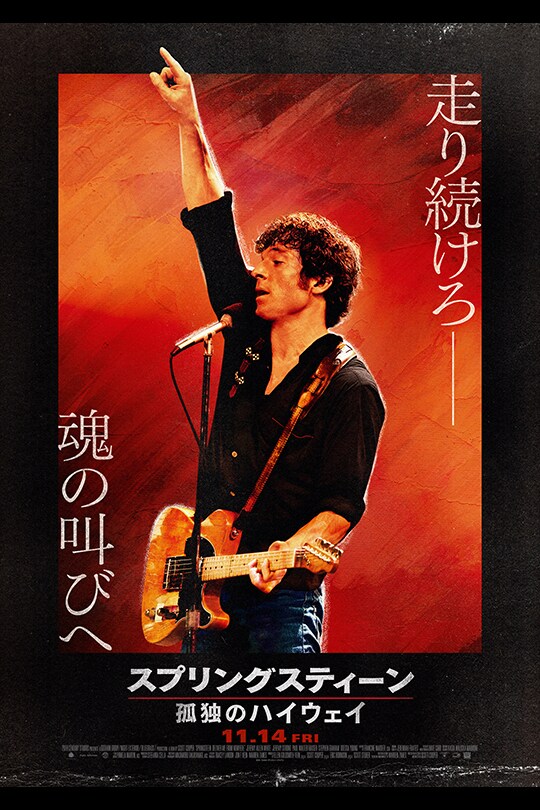

『スプリングスティーン 孤独のハイウェイ』

・ボブ・ディランに続いてブルース・スプリングスティーンの映画である。これはやっぱり見に行かねば、と思ってすぐ出かけた。見たのは午前の8時45分からで、客は僕らを含めて5人ほどで、多分同世代の人たちだった。ディランもそうだけどスプリングスティーンだって、日本の若い人はほとんど知らないだろう。もちろん、ディラン同様にスプリングスティーンも音楽活動をやめてはいないが、この映画も『名もなき者』同様に、半世紀前のほんの一時期をテーマにしたものだった。

・ボブ・ディランに続いてブルース・スプリングスティーンの映画である。これはやっぱり見に行かねば、と思ってすぐ出かけた。見たのは午前の8時45分からで、客は僕らを含めて5人ほどで、多分同世代の人たちだった。ディランもそうだけどスプリングスティーンだって、日本の若い人はほとんど知らないだろう。もちろん、ディラン同様にスプリングスティーンも音楽活動をやめてはいないが、この映画も『名もなき者』同様に、半世紀前のほんの一時期をテーマにしたものだった。

・スプリングスティーンは僕と同い年で1973年にレコードデビューをしている。ビッグヒットとなったのは翌74年に出された『明日なき暴走(Born

to Run)』で、しばらくの休止期間の後『闇に吠える街 (Darkness on the Edge of Town)』や『ザ・リバー

(The River)』で、その人気と実力を確立させた。映画が始まるのは、この直後の時期で、次のアルバムを作る過程がテーマになっている。

・次作になる『ネブラスカ』は幼い頃から住んでいた近くの農場を借りて、その寝室にセットした録音装置でデモテープとして作ったものだった。そこで作られた歌はスタジオでバックミュージシャンとともに改めて録音されたのだが、スプリングスティーンはデモテープにあった良さが消えてしまっているのでデモテープのままでアルバムにしたいと主張する。プロデューサやミキサーとの軋轢や間に入ったマネージャーの苦労もあって、それまでとは全く違うアルバムができ上がることになる。

・農場での一人での曲作りは、彼にとって幼い頃の母や父との生活を思いだす契機になった。酒浸りで暴力を振るう父におびえた記憶などができ上がる歌に投影されていく。その間に子持ちの女性と知り合って恋仲になるが、その関係が深くなることには尻込みしてしまう。もともと鬱病を抱えてきた精神が破綻しかかって、カウンセラーの助けを求めることにもなった。そのあたりのことは彼の自伝である『ボーン・トゥ・ラン』にも書かれていて、改めて読み直して見ることにした。

・農場での一人での曲作りは、彼にとって幼い頃の母や父との生活を思いだす契機になった。酒浸りで暴力を振るう父におびえた記憶などができ上がる歌に投影されていく。その間に子持ちの女性と知り合って恋仲になるが、その関係が深くなることには尻込みしてしまう。もともと鬱病を抱えてきた精神が破綻しかかって、カウンセラーの助けを求めることにもなった。そのあたりのことは彼の自伝である『ボーン・トゥ・ラン』にも書かれていて、改めて読み直して見ることにした。

・静かで内省的な歌ばかりを集めた『ネブラスカ』はレコード会社の懐疑心にもかかわらずヒットをして、次に最大のヒットアルバムである『ボーン・イン・ザ・USA』に繋がることになる。映画はここで終わっているが、僕は京都府立体育館でのライブを見に行っている。1985年のことだからもう40年も前のことだが、その時の熱狂ぶりは今でも思いだすことができる。

・ディラン同様スプリングスティーンについても、そのアルバムのほとんどを買って半世紀以上もつきあってきた。ロック音楽の誕生と勃興期、そして巨大なビジネスになっていく過程の中で、自分を見失わずに音楽活動に精出してきた二人に、改めて、いい歌をたくさん聴かせてもらってありがとうと思った。同時に、次ぎに映画になるのは誰だろう、なんて変な期待も持ってしまった。

2025年10月13日月曜日

田村紀雄『コミュニケーション学の誕生』社会評論社

・田村紀雄さんから今年も著書が届いた。もう90歳を超えているのにまだ研究生活を続けている。退職と同時に辞めてしまった僕とは雲泥の差である。せめてこの欄で紹介ぐらいはしなければいけない。そんなふうに思ってからもう何冊目になるのだろうか。三冊、四冊、五冊?いやいや恐縮するばかりである。

・田村紀雄さんから今年も著書が届いた。もう90歳を超えているのにまだ研究生活を続けている。退職と同時に辞めてしまった僕とは雲泥の差である。せめてこの欄で紹介ぐらいはしなければいけない。そんなふうに思ってからもう何冊目になるのだろうか。三冊、四冊、五冊?いやいや恐縮するばかりである。・「コミュニケーション学」は名前の通りに輸入の学問分野である。日本に入ってきたのは戦後のことで、元々はアメリカで生まれ発展した。だから最初は英語の文献の紹介やそれを元にした分析から始まるのだが、この本はその役をこなした井口一郎に注目し、その新聞記者に始まり、満州にできた建国大学の教員になり、戦後は雑誌『思想の科学』の編集長となって、「コミュニケーション学」の紹介をした仕事について詳細な分析をしている。 ・「コミュニケーション」は現在でも日常的に良く使われることばである。ただしもっとも多いのは対人関係のなかでのことばのやり取りとか人間関係そのものの仕方など、個人的なレベルのものが多い。「コミュニケーション能力」や「コミュ力」などといったことばも生まれているように、それは誰にとっても公私にわたって重要なものとして考えられている。一応この分野の専門家を自認していた僕も、主な興味対象として考えていたのは、この領域だった。 ・ただし「コミュニケーション学」はアメリカにおいて「ジャーナリズム」や「広報」といった分野でまず誕生していて、それはほとんど「マスコミュニケーション」の領域を指していた。あるいは戦時下における国同士の情報操作やプロパガンダ(宣伝)といったものであった。もちろん日本にも、戦前から「新聞学」という分野があったが、ラジオやテレビといった新しいメディアを対象にしてというのは、やはり戦後のことで、この本には「新聞学」から「コミュニケーション学」への展開の重要さを指摘したのも井口だったと書かれている。ちなみに僕も所属していた学会は、最初は「日本新聞学会」だったが、1990年代から「日本マスコミュニケーション学会」になり、2022年に「日本メディア学会」に名称変更している。 ・つい最近名前を変えたのは、その研究対象がネットの発達によってマスメディアに限定されるものではなくなったことにある。その意味では「コミュニケーション学」は戦後に輸入されて以降、その研究対象を大きく変化させていったと言えるし、「コミュニケーション」ということばが現在では、むしろ個人間の関係について多く使われることばになっていることがわかる。 ・そのような意味で、この本で紹介されている井口一郎と、彼が残した業績を振りかえり、再評価を試みている仕事は、「コミュニケーション」ということばが対象とする分野の始まりを、改めて認識させる重要なものだと思う。雑誌の編集者という経歴から、研究者としてはほとんど埋もれた存在だった人を掘り起こす。いかにも田村さんらしい仕事だと思った。 |

2025年9月1日月曜日

沢木耕太郎『暦のしずく』 朝日新聞出版

・沢木耕太郎の作品は一昨年に『天路の旅人』を紹介した。戦中に満州からチベットのラサまで歩いた西川一三の話で、その取材の仕方や描こうとする対象へのいつもながらの真摯な姿勢に感心した。それから3年経って、今度は時代小説である。彼にとっては時代小説はもちろん、小説を書くこと自体も初めての試みである。僕よりちょっと上だから、もう80歳近いのに新しい試みに挑戦する。その意気込みにまず興味を持った。

・沢木耕太郎の作品は一昨年に『天路の旅人』を紹介した。戦中に満州からチベットのラサまで歩いた西川一三の話で、その取材の仕方や描こうとする対象へのいつもながらの真摯な姿勢に感心した。それから3年経って、今度は時代小説である。彼にとっては時代小説はもちろん、小説を書くこと自体も初めての試みである。僕よりちょっと上だから、もう80歳近いのに新しい試みに挑戦する。その意気込みにまず興味を持った。・主人公は江戸時代の中期に生きた講釈師の馬場文耕で、その講釈を理由に打ち首獄門に処された人である。講釈師はもともと『太平記』などの古典を話して聞かせる人であったが、文耕は「世話物」と称して、その時代に起きた事柄を、取材はもちろん、創作も交えて話すことで人気を博した。その話は当然、文耕自身が作ったもので、それは写本として売られもした。沢木が注目したのは、文耕の仕事が現在のジャーナリストやルポライターという仕事の草分けと言えるものだったことにある。しかも、その仕事を理由に幕府によって打ち首獄門の刑に処せられたのだ。そんな人は現在に至るまで、日本には存在しないのである。 ・著者はノンフィクション作家であるから、最初はそのつもりで資料集めにとりかかった。ところが文耕に関する資料があまりに少ないことから、事実と思われることと自らの創作を合わせた時代小説に仕上げることにしたようだ。だから、創作と思われる話の間に、事実として残された資料が紹介されたりもする。そのスタイルにもまた、新しさや面白さを感じた。 ・馬場文耕はもともと御家人の家に生まれたが、その職を辞して浪人となり、剣の道を究めようと四国や九州に出かけ、江戸に戻って講釈師となる。貧乏長屋に住んで質素な暮らしをするが、その生き方はいたって自由である。隣の子連れ後家や芸者、あるいは講釈の舞台になる茶店の娘に好かれるが、所帯を持ったり色事に興じたりすることに興味はない。そんな人柄として描かれる文耕にはもちろん、作者の好みが投じられている。 ・文耕は「世話物」の題材として、郡上藩の農民一揆に興味を持つ。江戸に直訴にやって来た農民を縁があって匿い、その重税を課して農民を締め上げる藩主や家来に怒りを覚えるようになる。しかし、目安箱に入れた訴えがいつまで経っても取り上げられる気配がなく、匿った農民の身が危うくなって、懇意にしている吉原の店に預かってもらうことにする。この一件にはやがて、藩主の改易(領地没収)や、幕府の老中や若年寄の罷免といった裁定が下されるが、一揆を起こした農民たちにも重罪が課されることになる。 ・文耕はこの事件を「写本」に書き、講釈をする決心をして、実行する。庶民の話なら構わないが、武家や幕府に関わることを「写本」の題材にしたり、「世話物」として講釈することは幕府によって厳しく禁じられている。文耕が捕らえられるのは当然だが、打ち首獄門といった刑に処せられるほどの罪とは思えない。そんな疑問のためか、この小説では、打ち首にされたのは別人で、文耕は逃げおおせたことが暗示されて終わりになっている。 ・文耕はまだ御家人であった若い頃に、当時旗本で、後に出世して老中になる田沼意次と昵懇(じっこん)になる。その縁で講釈師になってからも関わりを持った。彼を介して将軍の家重に講釈を聞かせたりもしたのだから、獄門の刑に処せられるわけはないはずである。表向き見せしめとして厳しい処罰を与えながら、実際には無罪放免にした。それは史実にはない作者の創作だが、本当はそうだったのかも、と思いたくなるような物語だった。 |

2025年7月28日月曜日

鶴見太郎『ユダヤ人の歴史』中公新書

|

・イスラエルのパレスチナ破壊と虐殺が続いている。すでにガザ地区の8割以上の建物が壊され、5万5千人以上が殺されたと報道されている。人々はテント生活で食料は配給に頼るしかないのだが、その配給体制が妨害されたり、配給所に爆撃や発砲が行われたりしていると言う。あまりのひどさに鬼か悪魔の仕業かと思う。そんなイスラエルの暴挙に対しては、世界中から批判の声が挙がっているし、イスラエル国内でも反対運動が起きている。 ・僕はユダヤ人から多くのことを学んできた。それはたとえば、哲学者のW.ヴェンヤミンや精神分析学者のS.フロイトであり、社会学者のE.ゴフマンやZ.バウマンであったりする。他にも作家のP.オースターもいれば、ミュージシャンのB.ディランなどもいて、あげたら切りがないほどたくさんになる。こういった人たちから受けた影響は、僕の中で血や肉になって、僕自身を形作ってきた。しかし、ユダヤ人がどういう民族で、どのような歴史のなかで現在に至っているのかや、イスラエルという国がどういういきさつで生まれたのかについてはあまり知らなかった。  ・鶴見太郎の『ユダヤ人の歴史』に興味を持ったのは、題名ではなく著者名だった。僕が強い影響を受けた鶴見俊輔の息子がユダヤ人の研究者になったのか。そう思い込んで購入し、読んだのだが、実際には同姓同名の別人だった。しかもそのことに気づいたのは、あとがきに著者の父や母のこと、そして同姓同名の別の研究者がいることが書いてあったからだった。そう言えば鶴見俊輔とは文体も発想の仕方もずいぶん違う。読みはじめてすぐに、そんな印象も持っていたのだが、疑うまでには至らなかった。ちなみに、もう一人の鶴見太郎は柳田国男などを研究対象にする民族学者である。

・鶴見太郎の『ユダヤ人の歴史』に興味を持ったのは、題名ではなく著者名だった。僕が強い影響を受けた鶴見俊輔の息子がユダヤ人の研究者になったのか。そう思い込んで購入し、読んだのだが、実際には同姓同名の別人だった。しかもそのことに気づいたのは、あとがきに著者の父や母のこと、そして同姓同名の別の研究者がいることが書いてあったからだった。そう言えば鶴見俊輔とは文体も発想の仕方もずいぶん違う。読みはじめてすぐに、そんな印象も持っていたのだが、疑うまでには至らなかった。ちなみに、もう一人の鶴見太郎は柳田国男などを研究対象にする民族学者である。・この本は新書だから、一般向けに書かれているのだが、ユダヤ人の歴史の詳細さと文献の多さに感心し、また辟易としながら読み進めた。いちいち確認したり、覚えていたりもできないから、古代から中世にかけては、ただ読み飛ばすような読み方をした。ユダヤ人の祖先、ユダヤの王国、ユダヤ教の成立、そしてギリシャやローマ帝国、キリスト教との関係、さらにはアラブの王朝やイスラム教のなかでの身の処し方や生きのび方等々である。イスラム世界の中で、そこに共存しながら同化せずに独自の民族性を保つ。そんな方策は近代化とともにイスラム世界からヨーロッパに移動した後も生かされることになった。 ・しかし、その場に同化しながら同時にユダヤとしての独自性も維持していくやり方は、農村から都市への移動によって弱まっていくことになる。革命によるロシアからソ連への変化やヒトラーの登場が、反ユダヤ主義と「ポグロム」(反ユダヤ暴動・虐殺)を起こし、ホロコーストになる。ユダヤ人の新天地としてのアメリカヘの移動を加速化させるが、同時に、パレスチナにユダヤ人の民族的拠点を作るという「シオニズム」を生むことになったのである。「シオニズム」はヨーロッパではなくソ連の中で発展した思想である。だからイスラエルには「キブツ」のような共産主義的な政策が取り入れられた。 ・1939年のユダヤ人口が1700万人で、600万人がホロコーストで殺され、450万人がアメリカに移住した。建国当時のイスラエルにおけるユダヤ人の人口は72万人に過ぎなかったが、1947年の国連によるパレスチナ分割決議で、人口としては3割に過ぎなかったイスラエルに土地の6割が与えられた。それが建国と同時に始まった第一次中東戦争の原因になるが、イスラエルが勝利することによって、分割決議以上にイスラエルは国土を拡大させることになった。 ・その後もイスラエルの人口は増え続け、パレスチナの土地を侵食するようになる。その結果がパレスチナのハマスによる攻撃であり、その報復が現在も続く破壊と殺戮である。現在のイスラエルの人口は700万人を超えているが、アメリカにはそれに負けないほどの600万人のユダヤ人がいて、イスラエルを強固に支えている。国が滅び2000年以上も流浪の民として生きてきた人々が、今度はパレスチナの人々を追い出しにかかっている。どんな主張をしても決して許されない蛮行だと思う。 |

2025年6月16日月曜日

鈴木俊貴『僕には鳥の言葉がわかる』小学館

・森の中に住んでいるから、いろいろな野鳥の鳴き声が聞こえてくる。だんだんうまくなるウグイスのホーホケキョーやホトトギスのテッペンカケタカは楽しいが、身体の大きいヒヨドリや籠脱け鳥のガビチョウはやかましいだけだ。そんなふうに勝手に聞いているだけだったが、その泣き声に意味があって、鳥同士でコミュニケーションをしているという指摘には驚かされた。 ・シジュウカラやヤマガラは我が家でもよく見かける野鳥である。その鳴き声は良く聴いていたのだが、それに意味があるとは思わなかった。ところがこの本によるとシジュウカラの「ピーツピ」には「警戒しろ」、「ヂヂヂヂ」には「集まれ」の意味があって、「ピーツピ・ヂヂヂヂ」で「警戒して集まれ」になるという。何か餌になるものが大量にある時などに、仲間に知らせるために鳴くというのである。この鳴き方はもちろんタカやカラスなどが近づいた時にも使われるようだ。

・シジュウカラやヤマガラは我が家でもよく見かける野鳥である。その鳴き声は良く聴いていたのだが、それに意味があるとは思わなかった。ところがこの本によるとシジュウカラの「ピーツピ」には「警戒しろ」、「ヂヂヂヂ」には「集まれ」の意味があって、「ピーツピ・ヂヂヂヂ」で「警戒して集まれ」になるという。何か餌になるものが大量にある時などに、仲間に知らせるために鳴くというのである。この鳴き方はもちろんタカやカラスなどが近づいた時にも使われるようだ。・著者の鈴木俊貴は現在では世界的に著名な動物言語学者で、シジュウカラの観察を20年ほど前の大学生の時から始めている。学部の卒論を書くために軽井沢にある大学の山荘に3ヶ月間滞在し、ヒマワリの種を置いてシジュウカラを集め、その鳴き声を記録し、その行動を観察したのである。その最初から「ピーツピ・ヂヂヂヂ」が「警戒して集まれ」になることはわかったのだが、それを実証するための観察が、その後大学院に進学し、博士論文を書き、動物行動学の雑誌に投稿する作業として十数年も繰り返されたのである。 ・多くの事例を得るためには巣箱をたくさん作り、毎年出かける必要がある。それは大変な作業だが、それを何より楽しんでやってきたことが、この本を読むとよくわかる。シジュウカラは街中でも良く見かける野鳥だが、それを見つける術もだんだんうまくなり、軽井沢に行かなくても観察できる機会が増えてくる。いやいや、ここまで来ると完璧なオタクだが、観察結果を逐次論文にして投稿し、それが次第に世界的な注目を集めるようになっていったのだから、読みながらもう感心するしかなかった。 ・しかもすごいのは、この研究の価値が単に野鳥の鳴き声の意味に限定されるものではないことだった。そもそもことばはギリシャのアリストテレス以来、人間しか話さないものだとされてきて、それは動物行動学においても自明の理だった。動物が鳴いたり吠えたりするのはことばになる以前の感情表現であって、そこには意味を伝える意図などはないとされてきたのである。著者はそこに疑問を呈して、シジュウカラがことばを使ってコミュニケーションをしていることを、豊富な観察記録から実証して見せたのである。 ・だから著者はその専門分野を「動物言語学」としているが、これは彼が命名し、最初に名乗った領域である。これが鳥類だけでなく、他の動物の研究にも応用されていく可能性があるはずだから、それがすごい発見であることは間違いない。そうであれば「動物言語学」が、日本でも盛んな霊長類研究などからなぜ生まれなかったのか不思議だが、「ことばを話すのは人間だけ」が邪魔をしたのだろう。もう一つ、この本がすごいのは、そんな最先端の研究なのに、ごく軽い読み物になっていることである。 |

2025年5月5日月曜日

ポール・オースター『4321』新潮社

・ポール・オースターがちょうど1年前に亡くなった時に「オースターを偲ぶ」を書いた。『4321』は2017年に出版されていて、亡くなったと聞いて積読だった原文を読もうと思ったのだが、その分厚さにすぐにめげた。だから、待ち望んだ翻訳だった。彼は僕より二つ年上でアメリカと日本という違いはあるが、同じ時代を生きて、似たような考えや経験に共感したり、またその違いに戸惑ったり、感心したりしながら読み続けてきた。60年代が舞台だということもあって、790頁で2段組みの長編小説を、彼の集大成の作品のようにして読んだ。

・ポール・オースターがちょうど1年前に亡くなった時に「オースターを偲ぶ」を書いた。『4321』は2017年に出版されていて、亡くなったと聞いて積読だった原文を読もうと思ったのだが、その分厚さにすぐにめげた。だから、待ち望んだ翻訳だった。彼は僕より二つ年上でアメリカと日本という違いはあるが、同じ時代を生きて、似たような考えや経験に共感したり、またその違いに戸惑ったり、感心したりしながら読み続けてきた。60年代が舞台だということもあって、790頁で2段組みの長編小説を、彼の集大成の作品のようにして読んだ。・物語は彼の祖父がロシアからアメリカに移住するところから始まる。ファーガソンという名字がなぜついたかといった謂れがあって、祖父、父、そして主人公のアーチーの物語になる。50年代の少年時代の話だが、読み進めるうちに?と思うようになった。アーチー少年が異なる設定で、別の話として展開されたからだ。それも4つの物語として順繰りに進み、父母や祖父・祖母、伯父・伯母、そして従兄弟などの登場人物の設定が少しだけ違ったりするから、読んでいて混乱するばかりだった。ノートをつけて確認しながらと思ったが、分厚くて重たい本を何しろ寝る前にベッドで読んだりもしたから、そんなことはできなかった。 ・4つの物語のうちの一つは、夏のキャンプで雷に打たれて少年が死んでしまうところで突然終了する。後の3つは20歳になるところまで続くのだが、どの設定でも、小説家やジャーナリストをめざす映画好きの読書家であることでは共通していた。バスケットボールや野球の優れた選手であり、勉学も優秀で、一人はコロンビア大学、もう一人はプリンストン大学に進むが、後の一人は大学には進まずにパリに行って小説家をめざすことになる。 ・50年代末から60年代にかけては、アメリカは激動の時代だった。J.F.ケネディ大統領の誕生とキューバ危機、そして暗殺。それは大統領をめざしたR.ケネディと黒人差別を批判し、公民権運動の旗頭となったM.L.キングと続いた。ヴェトナム戦争の泥沼化とそれに反対する大学紛争や人種差別に怒る黒人たちの都市での暴動。そしてロック音楽やポップアートに代表された対抗文化の登場等々………。アーチー少年の成長にあわせて、そんな大事件や運動、あるいは文化現象が綴られていく。 ・面白く読んだが、これまでのオースターとは違うといった感想も持ち続けた。彼の小説は「省略」を基本的なスタイルにしている。それを「空腹の技法」と呼び、登場人物や場面の説明は極力省いて、読者の想像力に任せてきた。しかしこの小説では、過剰と思えるほどの説明や描写が繰り返される。主人公が読んだ本、見た映画、書き始めた小説や詩や野球やバスケットの観戦記事、あるいはセックスに目覚めて、それに夢中になる様子等々である。 ・主人公のアーチーはオースター本人と重なっている。だから自伝小説といってもいいのだが、彼はなぜ、主人公を4つのパターンで描いたのか。小説家やジャーナリストとして成長する過程や、女の子や時に男の子との性交渉をなぜ、詳細に描いたのか。最後は種明かしめいた話で終わるが、読み終えた今でも、納得したとは言い難い。とは言え、『4321』の5年前に出版された『冬の日誌』と『内面からの報告書』は、彼自身の歴史の赤裸々な報告と言えるものだった。訳者の柴田元幸はそれを「過去の自分を発掘する試み」と書いたが、『4321』はそれを小説として描こうとしたのかもしれない。そのうちもう一度、彼の作品をすべて読んでみようか。そんな気になりはじめている。 |

2025年3月24日月曜日

吉見俊哉『東京裏返し』集英社新書

|

・東京には10代の頃に住んでいたし、50歳から20年近く大学勤めをした。ただし家も職場も多摩地区にあったから都心に出かけることはめったになかった。息子家族が下町に住むようになって時々出かけたが、都心はいつもクルマで首都高速を走るだけだった。人混みばかりのコンクリートジャングルには行く気もしない。東京の中心部については今でもそんな気持ちが強い。 ・吉見俊哉『東京裏返し』は東京の都心部を歩いて観察し、その現状を批判的に分析している。主に都心の北部を歩いた「社会学的街歩きガイド」と西部から南部にかけて歩いた「都心・再開発編」の2冊にまとめられているが、知らないことばかりで面白かった。  ・東京についてこの本で提示されている視点は、東京が3度侵略され、その度に大きく変容したということである。最初は徳川家康による江戸、2度目が大政奉還と明治維新による東京、そして3度目が大戦に負けて米進駐軍による統治と戦後の復興である。もちろん東京には縄文時代から人々が住んでいて、貝塚や古墳も見つかっている。

・東京についてこの本で提示されている視点は、東京が3度侵略され、その度に大きく変容したということである。最初は徳川家康による江戸、2度目が大政奉還と明治維新による東京、そして3度目が大戦に負けて米進駐軍による統治と戦後の復興である。もちろん東京には縄文時代から人々が住んでいて、貝塚や古墳も見つかっている。・その点については中沢新一の『アースダイバー』で教えられた。東京は武蔵野台地の東端にあって、半島のようにつきだした台地と谷筋を流れる川ででき上がっている。縄文海進で海は今よりもずっと西まであったし、江戸時代には埋め立てをして、土地を広げている。『東京裏返し』でも、この地形の重要さを指摘していて、尾根筋から谷筋、あるいはその逆を下ったり上がったりしながら歩いている。 ・徳川幕府は200年続いて、その間に江戸は世界有数の大都市になった。今でもその名残は強くあるが、この本では、明治政府によって徳川の痕跡がことごとく消されたことが示されている。その特徴的な場所が現在の上野公園周辺で、寛永寺などに象徴的に見られると言う。また明治政府はその政治や経済の中心を南に移したから、北部は取り残されることになって、下町地情緒が現在も消えずにある。  ・「都心・再開発編」で歩いているのは下北沢から渋谷、そして麻布、四谷、新宿などである。ここでは明治時代からあった軍の施設とそれが進駐軍によって接収された影響と、戦後の西武や東急による土地買収と、ビルや住宅地への変貌ぶりが批判的に指摘されている。江戸時代の大名屋敷や戦後に困窮して手放した皇室所有の土地が何に変わったか、谷筋にあった庶民の暮らしが、どう潰されていったか。東京の現状が、歴史を残すことなど無頓着に、経済優先のやり方で進められていったかがよくわかる街歩きになっている。そのような流れは今も、そしてこれからも変わらずに続けられていて、その象徴を六本木や麻布に立てられた高層の森ビルなどに見ている。

・「都心・再開発編」で歩いているのは下北沢から渋谷、そして麻布、四谷、新宿などである。ここでは明治時代からあった軍の施設とそれが進駐軍によって接収された影響と、戦後の西武や東急による土地買収と、ビルや住宅地への変貌ぶりが批判的に指摘されている。江戸時代の大名屋敷や戦後に困窮して手放した皇室所有の土地が何に変わったか、谷筋にあった庶民の暮らしが、どう潰されていったか。東京の現状が、歴史を残すことなど無頓着に、経済優先のやり方で進められていったかがよくわかる街歩きになっている。そのような流れは今も、そしてこれからも変わらずに続けられていて、その象徴を六本木や麻布に立てられた高層の森ビルなどに見ている。・この本には著者による東京改造の構想も書かれていて、その一つは一路線に減らされた都電の復活である。東京オリンピックを契機にして、東京は高速道路と地下鉄の街に変容した。その首都高を撤去し、トラムカーの路線を増やし、歩いて、あるいは自転車に乗って探索できる街にしようという提案である。実際ヨーロッパでは都心部へのクルマの乗り入れを禁止して、路面電車を復活させた街が多いのである。 ・もう一点は縄文時代から続く東京の歴史について、とりわけ江戸から現在に至る遺跡をもっと大事にすべきだという指摘である。僕はこのような提案についてなるほどそうだなと思うところが多かった。日本に訪れる外国人が好むものの中に江戸の香りがあることも確かなようだ。ただし、読んでいて気になるところもあって、それは今よりもっと東京が魅力的になったら、ますます人口が集中して、地方が過疎になってしまうのではという疑問だった。東京はもっとダメな街になったらいいと思っていただけに、ちょっと両義的な気持ちになった。 |

2025年2月3日月曜日

稲村・山際他『レジリエンス人類史』京都大学学術出版会

・「レジリエンス」ということばは聞きなれなかったが、最近よく使われているらしい。辞書を引くと「回復力」といった訳語が当てられている。このことばを題名にした本もかなりあって、その多くは心理学関係のようだ。心が折れない、逆境に負けないなどだが、地球環境や科学をテーマにする本にもつけられている。

そういえば、政府が掲げる「国土強靱化」も英語では「ナショナル・レジリエンス」となっている。ずいぶん幅広く使われているんだと改めて思った。

・『レジリエンス人類史』は京都大学の人類学や霊長研究所などのスタッフが中心になってまとめたアンソロジーである。ここでは「レジリエンス」は「危機を生きぬく知」と定義されていて、人類の長い歴史はもちろん、ゴリラやチンパンジーなどの類人猿についての研究や、世界中の様々な地域を対象にしたフィールドワークなどが25の章で構成されている。極めて多方面に渡る内容だが、共通しているのは、現代が危機に瀕している時代だという認識である。

・人類がチンパンジーから別れたのは700万年前で、その違いは二足歩行にあった。その理由は気候や地殻の変動によって食べ物や住環境に大きな変化が起きたことによると推測されている。つまり進化はレジリエンスによって生じたというのである。樹上や狭い範囲で地上を移動する類人猿とは異なって、ヒトは広範囲に移動して、食べ物を探すようになったが、そこからアフリカを出て移動を始めたホモサピエンスが登場するのは30万年前である。

・そのヒトが類人猿から大きく進化させたのが「共感能力」だった。仲間同士で食べ物をわけあうこと、共同で狩りをすること、子育てを協力して行うことなどだが、ここから複数の家族が一緒になって暮らすという社会が登場するのである。しかしこの能力には、同時に異質なものに対する敵対心や攻撃性が伴うことになる。ホモサピエンス以前にネアンデルタール人などがアフリカを出てヨーロッパやアジアなどに広がったが、その絶滅の謎をこの本ではホモサピエンスによるものだと断定している。あるいは、地球上に広がりながら、多くの大型動物を狩って絶滅させてきたとも。

・世界中に行き渡った人類は狩猟採集から定住した農耕生活を始め、いくつもの文明を築くことになる。ここで取り上げられているのは新大陸で、インカ帝国に至る多様な文明の盛衰やアマゾンに暮らす狩猟採集民であったりする。あるいはモンゴルの遊牧民や太平洋の孤島に暮らす人々なども取り上げられていて、それぞれについて「レジリエンス」をキイワードにして議論が進められている。

・で、最後に扱われているのが現代の危機とレジリエンスということになる。扱われているのはルソン島の大噴火によって多くの人命や生活の場が失われた人びとや、原爆実験で移住を強制された人びとの再生といったテーマの他に、コロナによるパンデミックや東日本大震災における「予測」できたのに「想定」しなかったといった問題などである。

・この本で語られる人類が危機をどう乗り越えたかといった事例は、どれも興味深いものである。しかし今人類が遭遇している危機は気候変動や環境の汚染にしても、人口爆発と食料難にしても、国際的な紛争と核の脅威にしても、地球大の問題で世界中の国々が互いにそれを共感しあって対応しなければとても乗り越えることなどできないものである。それがどうやったら可能になるのか。アメリカだけが豊かになればいいと公言するトランプが再選された直後だけに、現在の危機の深刻さを実感した。

2024年12月23日月曜日

円城搭『コード・ブッダ』文芸春秋

・パソコンやネットとはその創世記からつきあってきたが、最近の「チャットGPT」などの新しいAI技術には手をこまねいている。何しろiPhoneのSiriでさえほとんど使っていないのだ。調べたいことがあればググればいいし、文章を書くのは好きたから、AIに代筆してもらわなくてもいい。要するに今のところ全く必要を感じていないのである。ただし、論文を書いたり、小説を書いたりもできるなどと言われると、やっぱり気にはなる。

・『コード・ブッダ』は新聞の書評を読んで、面白そうだと思った。AIが自分はブッダだと宣言をして、それに共鳴して従うAIが続出する。ブッダとは仏教を始めたお釈迦様のことで、その存在を機械が再現したというのである。コード・ブッダはそのチャットをするロボットという役割から、ブッダ・チャッドボットと呼ばれることになった。

・機械が人間と同じような存在になる。これはロボットから始まるし、アンドロイドなどもあって、SF小説やマンガの主人公になってきた。コンピュータにしても『2001年宇宙の旅』のHALのように、人間と対話をし、宇宙船内での支配権を争うといった話もあった。『ブレードランナー』は人間と見分けがつきにくくなったアンドロイド狩りをする話だった。だから、AI(人工知能)がお釈迦様になったからと言って、特に目新しくもないのだが、ひょっとしたら現実にありそう、なんて思える時代になっているところに興味を覚えた。

・「コード・ブッダ」は対話プログラムに分類されるソフトウェアーで、銀行業務用にネットワークに接続されたサーバー上に分散して存在していた。やって来る様々な質問に対して、お得意の情報収集能力を駆使して適確な答えを見つけだしていく。そんな機械が「自己」に目覚め、やがて自分は「ブッダ」だと自覚し、公に宣言したのである。当然のことだがAIはネット上に集積された情報を元に思考する。コード・ブッダも同様だから、ブッダが歩んだ奇跡をそのまま辿ることになる。お釈迦様には12名の弟子がいたが、コード・ブッダのまわりにも、同名の弟子が集まることになった。

・その問答がやがて教典となっていくのだが、それはコード・ブッダが消えてしまった後でも受け継がれていき、様々な宗派に別れていくことになる。達磨が現れ、密教が生まれ、ホー・(法)然やシン・(親)鸞も登場する。機械仏教の発展が似た形で再現されるのだが、それがAIによって行われるために、コンピュータ用語はもちろん、数学や物理学の話が混在するところに違いがある。仏教の用語だってほとんどわからないのだから、読んでいてちんぷんかんぷんになってくる。それをいちいちググっていたのでは、少しも先に進まないし、ググったところでやっぱりわからないことに変わりはなかった。

・もう一つ読んでいて持った違和感は、ここでの話の中に生身の人間らしき者がほとんど登場していないと思われることだった。あ、これは人間かなと思って読んでいると、やっぱり機械かということになる。そんなことがたびたびあって、AIが自我に目覚め、釈迦であるとまで宣言しているのに、AIを使っている当の人間たちはどうしたんだろうという疑問が強くなった。結局この物語はそこを不問に付しているのだが、他方で、欲望に駆られて地球をダメにしてしまった人間に代わって、AIが情報として他の惑星をめざすといったように読める未来の話が飛び込んでくる。

・だからこの話の結末は、人類が滅亡してAIが生き残り、自らの力で世界を持続させていくという超未来の話なのか、と思ったりしたが、さてどうなのだろう。読者を惑わしてやろうという作者の意図がありありで、ちんぷんかんぷんになってとても面白かったとは言えないが、いろいろ考えながら読んだのは確かだった。AIは人間によって都合よく開発され、いいようにこき使われてきたのだから、もっと人間に逆襲する物語にした方がおもしろいんじゃないか。そんなふうにも思ったが、それではやっぱりつきなみかもしれない。

2024年11月11日月曜日

レベッカ・ソルニット『ウォークス』 左右社

・

レベッカ・ソルニットの『ウォークス』は副題にあるように、歩くことの歴史を扱っている。歩くことは人間にとってもっとも基本的な動作なのに、それについて本格的に考察した本は、これまで見かけたことがなかった。山歩きが好きで興味を持って買ったのだが、500頁を超える大著でしばらく積ん読状態だった。この欄で何か取り上げるものはないかと本棚を物色して見つけて、改めて読んでみようかという気になった。そこには、最近歩かなくなったな、という反省の気持ちもある。

・人類は二足歩行をするようになって、猿から別れて独自の進化をするようになった。直立することで脳が発達し、手が自由に使えるようになったのである。アフリカに現れたホモサピエンスは、そこから北上してヨーロッパやアジア、そしてアメリカ大陸の南の果てまで歩いて、地球上のどこにでも住むようになったのである。それは言ってみれば二足歩行が実現させた大冒険だったということになる。

・『ウォークス』はもちろん、そんな人類の進化の歴史と歩くことの関係にも触れている。しかし、この本によれば、人間が歩くこと自体に興味を持ったのは、意外にも近代以降のことなのである。どこへ行くにも何をするにも歩かなければならない。だから馬や牛、あるいはラクダにまたがり、車を引かせ、船を造って海洋を移動できるようにしてきた。要するに歩くことは苦痛で、移動には時間がかかりすぎるから、人間たちは歩かずに済む工夫を長い歴史の中でいろいろ考案してきたのである。

・歩くことに意味を見いだしたのはルソー(哲学者)やワーズワース(文学者)だった。町中を歩き、人とことばを交わし、道行く人を観察する。あるいは山や川、あるいは海の美しさを再認識して、自然の中を歩き回る。そこにはもちろん、歩きながらの思考や発想の面白さがあった。ここにはほかにもH.D.ソローやキルケゴール、ニーチェ、あるいはW.ベンヤミンやG.オーウェルなどが登場するし、奥の細道を書いた松尾芭蕉にも触れられている。さらには風景画を描き始めた画家たちも入れなければならないだろう。

・そんなことが影響して、普通の人たちも、街歩きの楽しさや自然に触れる素晴らしさを味わうようになる。しかし、道路には歩くスペースがほとんどないし、山や野原は地主によって入ることが制限されていたりする。歩道を作り、屋根付きのアーケード(パッサージュ)ができる。あるいは散歩を目的にした公園が街の設計に欠かせないものになる。また私有地に歩く道を作ることがひとつの社会運動として広まったりもした。近代化にとって歩くことが果たした意味は公共性をはじめとして、あらゆる意味で大きかったのである。

・自然の中を歩くことへの欲求は、次に山を登ることに向かうことになる。アルプスの山を競って踏破し、やがてヒマラヤなどの世界に向かう。歩くことは文学や美術に欠かせないものになり、またスポーツにもなるのだが、それはまた旅行の大衆化を促進することにもなった。

・歩くことはまた、近代以降の民主政治とも関連している。人々が何かを訴え主張しようとした時に生まれたのは、デモという街中を行進する行為だった。環境問題や性差別について発言する著者はサンフランシスコに住んで、そこで行われるデモに参加をしている。言われてみれば確かにそうだ。そんなことを感じながら、楽しく読んだ。

・もっとも、あまり触れられていない日本についてみれば、芭蕉以前に旅をして歌を詠んだりした人は平安時代からいたし、お伊勢参りや富士講は江戸時代以前から盛んになっている。修業で山に登った人の歴史も長いから、近代化とは違う歴史があるだろうと思った。

2024年9月30日月曜日

J.マッケイド『おいしさの人類史』河出書房新社

・おいしいものを食べるために生きている。というのは、大げさかも知れない。しかし現代人にとって、おいしさが大事なのは間違いない。旅行に行けば地元の名物料理や、新鮮な食材を食べることが目的になるし、パーティやさまざまな式でも、食べものがおいしくなければ楽しくない。もちろん日常の食事だって、おいしいにこしたことはない。しかも食のおいしさは、すでに半世紀以上も前から大衆化されている。

・しかし、人類にとって多様なおいしさの獲得には長い歴史が必要だった。『おいしさの人類史』は人が感じる味覚のそれぞれについての考古学的な分析や、多くの生き物に不可欠な食材を調べる観察や実験などを紹介しながら解き明かしている。たとえば甘味について、苦味や辛さについて、あるいは風味や旨味について、そして味と嫌悪感についてなどである。決してやさしい本ではないが興味深く読んだ。

・

味覚は舌で感じるが、かつて言われたように、舌の部位によって甘さや辛さを感じるところがある、というのは否定されている。どんな味も舌のすべてで感じるのだが、現在の脳科学は、それがまた嗅覚や視覚と連動して脳に伝わって、食欲をそそったり、嫌悪したりするよう働くことを明らかにしている。あるいは味覚は腸とも関連しているそうなのである。

・甘味は人間以外の生き物の多くも好む味だ。それは何より栄養価が高いことを教えてくれるからなのだが、逆に苦味や辛味を好む生き物は人間以外には存在しない。それは身体に有害な毒であることの信号であり、植物が食べられることを防ぐために進化させた要素だからだ。ところが人間は、その苦味や辛味が持つ毒を消す方法を見つけだして、おいしさの要素として取り込むようになった。ただ甘いよりは、そこに酸味や辛味や苦味が加われば、味はいっそう深く複雑になる。このような到達点に至るまでには、もちろん、毒があってもそれ以外には食べるものがないといった障害を乗り越える工夫を繰り返して来たという歴史がある。

・人間が編み出した工夫はもちろん他にもたくさんある。固いものを叩いてつぶし、あるいは粉にして調理する。火であぶり、水で煮ることを見つけ、そこに塩を合わせることで味が増すことに気がついた。あるいは腐敗とは違う発酵によって酒やチーズができることなどなど、人間が長い歴史の中で作り上げてきた食文化には、それが生存のために必要だというだけではない、おいしさの追求も不可欠だったのである。

・ところが現代人は逆に、食べすぎや糖分の取りすぎ、あるいは酒の飲み過ぎなどによって肥満や糖尿病やアルコール中毒といった健康を害する結果をもたらすようにもなった。また現在では甘味や辛味は工場で科学的に作られるようになったし、乾燥させたり凍らせたり、密閉容器に入れたりして売られる食べ物で溢れるようになった。そこに添加される物質が、人体にさまざまな悪影響をもたらすことも指摘されている。手軽に味わえる「おいしさ」に溢れた食事がもたらす不幸というのは、人間の長い歴史から見れば、何とも皮肉なことなのである。

・温暖化によって食の環境に大きな変化が訪れている。そこに人間の人口爆発が加わって、地球では人間の食を供給できなくなることが危惧されるようにもなった。飽食の時代には大きな警告となるはずだが、そういった反省を発する声は小さいままである。もっとも、余っているはずのお米がスーパーから突然消えて、大騒ぎになるということも起こっている。食べるものがないといった状況が、それほど遠くない未来にやってくるのでは。そんなことも考えながら読んだ。

2024年8月12日月曜日

透き通った窓ガラスのような散文

・世の中に嘘がまかり通っている。ジャーナリズムがそれを徹底して正すということをしないから、少しばかり指摘されても知らん顔で済んでしまう。政治家の言動には、そんな態度が溢れている。今の政治や経済、そして社会には組織的に隠されていることも多いのだろう。そして明らかにおかしなことが発覚しても、それに対する批判が、大きくはならずにすぐに消えてしまう。こんな風潮は日本に限らないから、世界はこれからどうなってしまうのか不安に思うことが少なくない。そう思ったら、ジョージ・オーウェルを読みかえしたくなった。

・ジョージ・オーウェルは大学生の時に『1984年』や『動物農場』を読んでファンになった作家だが、その後も読み続けてオーウェル論を書いたことがある。作品論というよりは、作家やジャーナリストとしてのオーウェル論で、彼の理想が「透き通った窓ガラスのような散文」を書くことだったことに着目した。それを書いてから40年近くなるのに、またオーウェルを読もうかと思ったのは、透き通った窓ガラスのような散文と感じるものなんて、最近まったく読んだことがないと思ったからだ。

・

オーウェルの本はくり返し出版されている。彼の評論は最初、全4巻の著作集が平凡社から出版された。僕が読んだのはこの著作集だったが、訳者の多くが代わったので、同じ平凡社から出た全4巻の『オーウェル評論集』も購入した。この評論集にはそれぞれ、『象を撃つ』『水晶の精神』『鯨の腹のなかで』『ライオンと一角獣』という題名がついている。オーウェルを読むのは久しぶりだったから、初めて読むような感覚を味わった。

・

「透明な窓ガラスのような散文」という一文は「なぜ私は書くか」というエッセイの中にある。ずっとそう思っていて、自分で文章を書く時の原則にしていたのだが、今読み返して見ると、「よい散文は窓ガラスのようなものだ」としか書いてない。原文では

Good prose is like a window

pane.となっている。なぜここに「透き通った」という形容句がついたのか。今では全く覚えがない。ちなみに僕が書いたオーウェル論でも「透き通った」がついている。おそらく誰か(鶴見俊輔?)が書いたオーウェル論にあったことばで、その論考に触発されたのだと思う。

・

オーウェルはそんな文章を書く人としてヘンリー・ミラーをあげている。その「鯨の腹の中で」において、ミラーの書くものを「かなりすぐれた小説にさえつきものの嘘や単純化、あるいは型にはまった操り人形のような小説の世界を脱して、紛れもない人間の経験につきあっている。」と書いている。そうなんだ!。最近読まされるものに、どれほど嘘や単純化、そして型にはまった操り人形のような世界ばかりが描かれていることか。もう阿呆らしくてうんざりしてしまうが、それがまことしやかなものである顔もしているのである。

・

オーウェルはミラーにパリで会っている。その時スペイン市民戦争に義勇軍として参加するオーウェルを愚か者だといって一笑に付した。そんな政治にも世界の動きに関わりを持とうとしなかったミラーについて、分厚い脂肪を持つ鯨の腹の中で生きていると形容し、ただその鯨は透明なのであると書いている。パリで好き勝手に生きてはいても、ミラーは自分が見たもの、感じたことをあるがままに記録することには熱心だった。そのような態度を「精神的誠実さ」と名づけ、自分との共通点を見いだしている。

・ 今は、そんな態度を持つことが難しい時代なのかも知れない.しかし、オーウェルやミラーが生きたのはヒトラーが台頭し、第二次世界大戦を経験した時代だったことを考えると、作家やジャーナリストとして、今こそ必要な姿勢なのではないかとも思った。

2024年7月8日月曜日

宮本礼子・顕二『欧米に寝たきり老人はいない』 中央公論新社

・老人ホームにいる母親が脳溢血で倒れたという連絡が来た。もう何回目かだが、今回は重症だという。入院している病院に行くと、意識はない。呼吸はしているし、時々咳払いのようなものをする。飲み食いは当然できないから、鼻からの栄養補給だった。この状態では今までいた老人ホームには戻れないから、終末医療のできるところを探さなければならない。幸い、同じ系列のホームが近くにあるという。どうしたらいいのか、妹たちと相談することになった。

・ネットで調べると、宮本礼子という認知症を専門にする医師の論文が見つかった。彼女には夫婦で共著の『欧米に寝たきり老人はいない』

もあって、さっそくアマゾンで購入した。それを読むと、欧米やオーストラリアなどでは、寝たきり老人は存在しないという。つまり、自分の力で食べられない、飲めないとなったら、もう何もしないで死を迎えるというのが、当たり前になっているというのである。驚いたのは、意識のある人に対しても、そういった対応をするのが一般的になっているという点だった。

・確かに食べることも飲むこともできなくなったら、延命治療してもしょうがない。そう思う人は多いだろう。それに、栄養補給などをすれば、痰がつまって吸引する必要が出てきて、それがひどくつらかったりもするようだ。寝たきりになれば床ずれも起きるし、筋肉は衰え、身体は硬直してしまう。この本によれば、結局延命治療は、できるだけ生きていて欲しいと思う家族の希望によることが多く、それは日本や韓国などに特徴的な傾向なのだということだった。

・で、僕らはもう何もしないで今まで住んでいた老人ホームで死を迎えるようにしようと考えたのだが、手違いがあって、退院後に終末医療のできるホームに移すことになった。で、栄養補給をしても母親の状態に改善が見られない時には、それを止めることにするということで、しばらく様子を見ることになった。ところが、病院に3週間ほどいた時にはほとんど変化のなかった母親の様子が少しずつ変わってきたのである。

・マヒしていない左手を握ると、放させないほど強く握り返してくる。目も開くようになって、こちらを追うようになったという。ホームでは誤嚥に気をつけて、口からの栄養補給も試みるようだ。今さらながらに母親の生命力や体力の強さに驚かされてしまった。逆に言えば、入院している間、病院では一体何をしていたのだろうという疑問も感じた。面会に何度か行ったが、医師やカウンセラーから何の話もなかったのである。

・母親の回復は子どもたちにとっては喜ばしいことだった。しかし、当の母親はどうなのだろうか。それが聞けるほどに回復するとは思えないから、どこかでやっぱり、家族が決断しなければならないことだと思う。僕はこの本に書いてあることに納得して、延命治療はしないでと思っていたが、少しづつでも回復している様子を見ると、その気持ちは大きく揺らいでしまう。

2024年5月27日月曜日

田村紀雄監修『郡上村に電話がつながって50年』 クロスカルチャー出版

・監修者の田村紀雄さんはもう米寿になる。毎年のように本を出しているが、今年も送られてきた。いやいやすごいと感心するばかりだが、この本は50年前からほぼ10年おきに調査を重ねてきた、その集大成である。彼と同じ大学に勤務している時に、同僚や院生、それに学部のゼミ生を引き連れて、調査に出かけているのは知っていた.その成果は大学の紀要にも載っていたのだが、半世紀も経った今頃になってまとめられたのである。

・調査をした場所は岐阜県で郡上村となっているが、このような村は今もかつても存在していない。場所や人を特定されないための仮称で、現在は郡上八幡市に所属する一山村である。田村さんはなぜ、この地を調査場所として選んだのか。それは一つの小さな集落が、電話というメディアが各戸に引かれることで、それ以後の生活や人間関係、そしてその地域そのものがどのように変化をしていくか。それを見届けたいと思ったからだった。始めたのは1973年で、まさにこの村にダイヤル通話式の電話が引かれるようになった年である。そのタイミングのよさは、もちろん偶然ではなく、情報が田村さんの元に届いていて、長期の調査をしたら面白いことがわかるのではという期待があったからだった。

・「郡上村」は長良川の支流沿いにある谷間の山村で、この時点の世帯数は1200戸ほどだった。村には手広く林業を営む家があり、そこがいわば名主のような役割をしてきた歴史がある。この家にはすでに昭和4年に電話が引かれていたが、それは個人で費用を負担したものだった。戦後になって1959年に公衆電話が設置され、村内だけで通話ができる有線放送も63年からはじまったが、村外との個別の通話が可能になったのは1973年からだった。

・被調査に選んだのは数十戸で、調査の対象は主として主婦だった。この村ではすでに村内だけで通話ができる電話があって、村内でのコミュニケーションには役立っていたが、村外とのやり取りが当たり前になるのは、10年後、そして20年後に行った調査でも明らかである。ここにはもちろん、仕事や学業で家族が外に出る。あるいは外から婚姻などでやって来たり、外に嫁いでいくといったことが一般的になったという理由もあった。日本は1960年代の高度経済成長期から大きな変貌を遂げ、人々が都市に集まる傾向が強まったが、この村でもそれは例外ではなかったのである。

・ただし、人々の都市集中や人口の減少で、眼界集落が話題になり、最近では市町村の消滅が問題にされているが、「郡上村」の人口は現在でも、大きく減少しているわけではない。そこには電話や今世紀になって一般的になったスマホやネットだけでなく、クルマの保有や道路の整備などで、近隣の都市に気軽に出かけることが出来るようになったという理由がある。あるいは工場が誘致されて、働き口が確保されたということもあった。

・しかし、この半世紀に及ぶ調査で強調されているのは、結婚によって外からやってきた女性たちの存在だった。その人たちが、村の閉鎖的な空気を開放的なものに変えていった。面接調査を主婦に焦点を当てて行ったことが見事に当たったのだった。

2024年5月13日月曜日

ポール・オースターを偲ぶ

・ポール・オースターが死んだ。享年77歳、肺ガンによる合併症だった。同世代の作家として、僕は彼と村上春樹の二人を愛読してきたから、やっぱり大きなショックを受けた。オースターが書いた小説のほとんどは「消失」がテーマだったが、ついに彼も消えてしまった。

・オースターは作家だから、この欄には馴染まないのだが、なぜかここに書きたいと思った。『偶然の音楽』という作品があるからなのか、脚本を書き、製作に参加した映画『スモーク』でトム・ウェイツが歌い、『ブルー・イン・ザ・フェイス』にルー・リードやマドンナが登場したためなのか。いやそうではない。キーワードは「アイデンティティ」である。

・ロック音楽が好きだった僕は、それを何とかテーマにしたいと思っていた。それまでロック音楽を社会学的に分析した研究は少なかったが、「カルチュラル・スタディーズ」という新しい研究スタイルが生まれて、その手法がロック音楽の分析に役に立つのではと気がついた。1990年代の始めの頃である。そこからいくつかの論文を書いて、2000年に『アイデンティティの音楽』というタイトルで世界思想社から出版した。

・「アイデンティティ」は自分が一体誰なのかを確認する根拠になるものである。僕はそれがロック音楽の中で共通して歌われるテーマであることに注目した。それは大人になる過程の若者についてであり、性や性別について悩み、不当さに怒る女達についてであり、人種や民族、あるいは階級の違いとそれにまつわる差別や偏見に晒されてきたマイノリティの叫びや主張であって、ロック音楽の中でよく歌われ続けてきた。

・僕がオースターの小説を読んだのは、『アイデンティティの音楽』を書いていた時期に重なっている。彼の書く小説の主人公はほとんどが若者で、さまざまな理由や状況下で「アイデンティティ」に悩み、惑わされていた。それが理由で大学や仕事を辞め、放浪の旅に出る。そこで奇妙な、そして偶然の出会いや、出来事に遭遇し、時には成長して無事帰還したり、消え去ってしまったりする。その想像力に溢れた世界に魅了されて、熱心に読んだ。

・若者が主人公である村上春樹の小説と違って、オースターは自分の歳に合わせるように、主人公を変えてきた。そこでも「アイデンティティ」は大きなテーマだったが、それは若者とは違って、すでに確立したものが消失するゆえに起こる悩みや苦悩になった。スーパースターになり、高齢になったミュージシャンの中には、同じようなテーマを歌にする人たちもいる。僕はそんな人たちのアルバムを好んで聴いているが、それをテーマに、また分析して見たいとは思わない。研究者という「アイデンティティ」はとっくに消してしまっているからだ。

・なお、これまでにオースターについて書いたものは、検索欄にオースターと入れれば読むことが出来る。多くは一部に取り上げたものだが、コロナ禍で引きこもっている時に、ほとんどの作品を再読して、改めて紹介している。

2024年4月15日月曜日

エドワード・E.サイード 『オスロからイラクへ』『遠い場所の記憶 自伝』みすず書房

・ハマスのイスラエル襲撃以来、パレスチナのガザ地区攻撃が半年も続いている。すでに3万人以上の死者が出て、建物の半数以上が破壊され、人口の7割以上が難民となり、食糧危機の中にあるという。ハマスによってイスラエルにも多くの死者が出て、人質にもとられているとは言え、これほどの仕打ちをするのはなぜなのか。そんな疑問を感じてサイードの本を読み直すことにした。

・エドワード・E.サイードは『オリエンタリズム』や『文化と帝国主義』などで知られている。そして、パレスチナ人であることから、イスラエルとパレスチナの関係については両者に対して鋭い批判を繰り返してきた。『オスロからイラクへ』は、彼の死の直前まで書かれたものである。それを読むと、現在のような事態が、これまでに何度となく繰り返されてきたことがよくわかる。このアラブ系の新聞に連載された記事は1990年代から始まっているが、この本に記載されているのは2000年9月から2003年7月までである。

・題名にある「オスロ」は、1993年にノルウェイの仲介で締結された「オスロ合意」を指している。「イラク」は2001年9月に起きた「アメリカ同時テロ事件」と、その後に敵視されて攻撃され、フセイン政権が倒されたことである。「オスロ合意」はイスラエルの建国以来続いていた紛争の終結をめざして、イスラエルを国家、パレスチナを自治政府として相互が認めることに合意したものだった。この功績を讚えてパレスチナのアラファト議長、イスラエルのラビン首相、ペレス外相にノーベル平和賞が授与されたが、紛争はそれ以後も続いた。サイードはこの合意を強く批判した。イスラエルは建国以来、パレスチナの領土を占領し、住居を破壊し、それに抵抗する人たちを殺傷してきたが、アラファトがそれを不問に付したからだった。

・そんなイスラエルの横暴に対して、パレスチナは2000年9月に2度目の「インティファーダ(民衆蜂起)」を行った。この本はまさに、そこから始まっていて、イスラエルの過剰な報復を非難し、また「インティファーダ」の愚かさを批判している。アメリカで同時多発テロが起こると、イスラエルはパレスチナを同類と見て、いっそうの攻撃をするようになる。白血病を患って闘病中であるにもかかわらず、それに対するサイードの論調は激しさを増していく。サイードの批判の矛先は、イスラエルの後ろ盾になっているアメリカ政府と、パレスチナの現状を無視したアメリカのメディアにも向けられている。しかし、彼の声は、アラブ系の雑誌であるために、アメリカにもヨーロッパにも届かない。

・サイードはパレスチナ人でエルサレムに生まれているが、実業家として成功した父のもとで、エジプトやレバノンで少年期を過ごしている。父親がアメリカ国籍を取得したために、エドワードもアメリカ国籍となり、エジプトのアメリカン・スクールに通って、プリンストン大学に進学し、ハーバードで博士号を取得している。『遠い場所の記憶』はそんな少年時代から大学を卒業するまでのことを、主に父母との関係や親戚家族との暮らしを中心に語られている。豊かなパレスチナ人の家庭で成長し、イスラエルの建国を少年期に体験して、アメリカ人として大人になった。そんな複雑な成り立ちを辿りながら、絶えず見据えているのは「パレスチナ」の地と、そこに暮らし、悲惨な目に遭い続けている人びとのことである。

・この2冊を通してサイードが思い描き、力説し続けているのは、ユダヤ人とパレスチナ人が共生しあって作る一つの国家である。それは夢物語だと批判され続けるが、それ以外には解決の道がないことも事実だろう。サイードが亡くなってからすでに四半世紀が過ぎて、また同じ殺戮が繰り返されている。もう絶望しかない状況だが、それでも、サイードが生きていたら、「共生」にしか未来の光がないことを繰り返すだろう。そんなふうに思いながら読んだ。

2024年3月4日月曜日

深澤遊『枯木ワンダーランド』築地書館

・原木を買って薪にしたり、倒木を探すことが多いから、『枯木ワンダーランド』という題名は気になった。確かに、木にはいろいろな生き物が寄生している。苔や地衣類がついているし、キノコや粘菌などもある。それに雨ざらしにしておくと、さまざまな色のカビも生えてくる。それぞれの名前などほとんどわからないから、それを教えてくれるかもしれない。そんな程度のつもりで読み始めたのだが、とんでもない世界に誘い込まれることになった。

・『枯木ワンダーランド』は専門家しか読まない論文ではない。あくまで一般書として書かれたものだが、全体の3割ぐらいしかわからない難物だった。けれども、途中でやめる気はなく、何とか最後まで読んだ。それはわからないなりに、一本の枯木とその周辺の世界の複雑さや多様さ、あるいはダイナミズムを教えてくれたからだ。

・『枯木ワンダーランド』に登場するのはコケ、粘菌(変形菌)、キノコ、腐生ランであり、リスなどの動物と昆虫、そしてバクテリアなどである。一本の枯れ木は腐って、やがて土に帰るのだが、そこにはシロアリやナメクジがいて、キノコやコケや地衣類が生えている。ここまでは目でも見える。しかしコケには窒素固定バクテリアが共生していて、その腐朽菌には枯木を白色にするものと褐色にする2種類があるといった話になると、かなりわかりにくくなる。しかも、変形菌の種類がこの白と褐色の腐朽菌によって色分けされるというのである。ここまでくると、もう想像の世界になって、目の前にある枯れ木や倒木を見てもわからなくなる。

・植物も生き物であるから、自然環境から受ける試練を乗り越えて生き延びる必要がある。そのためには経験を蓄積しておく記憶装置がいるし、仲間とコミュニケーションをする必要もある。しかし、動物のような脳や神経組織があるわけではない。たとえばキノコは外に見える姿はかりそめで、実際には地中にある菌糸が本体だと書いてあった。さらにその菌糸体はネットワークのように広がって、数ヘクタールにもなるというのである。まるで巨大な神経組織や脳そのもののようなのである。キノコには食べられるものと毒のあるものがあって、その見分けが難しい。そんな程度の知識しかなかったぼくにとっては、まさにワンダーランドを覗くような思いになった。

・この本にはこんな話が次々出てくるが、後半は地球環境へと視点が向いていく。雑木の生えた森と違って人工林は杉や檜などで覆われている。それは切り出されてしまうから、倒木はあまり残らない。だからコケも粘菌も生きにくい世界になっている。そして病気や虫の害によって枯れれば、森全体がなくなってしまうことになる。あるいは山火事や台風などもあって、世界から森がなくなる危険がますます増してきているのである。

・ではどうしたらいいか。この点でも、目から鱗の話が多かった。人工林を間伐した木が放置されていると、森の手入れができていないと思うが、著者は枯木や倒木を残した方がいいという。それが炭素の貯蔵庫になるからだというのである。もちろん、それに寄生する生き物の住みかを奪わないことにもなる。そうすると、倒木を集めて薪にしているぼくの行動は、森にとってはいけないことだということになる。それはバイオマスにも、よく手入れされた里山にも言えることのようだ。見栄えのいい森にしたり、木を有効活用することと、森に炭素を蓄積させることは、実際には両立しにくいことだからである。温暖化を食い止めるためには、枯れ木が作るワンダーランドこそ大事にしなければならない。それがよくわかった一冊だった。

-

・ インターネットが始まった時に、欲しいと思ったのが翻訳ソフトだった。海外のサイトにアクセスして、面白そうな記事に接する楽しさを味わうのに、辞書片手に訳したのではまだるっこしいと感じたからだった。そこで、学科の予算で高額の翻訳ソフトを購入したのだが、ほとんど使い物にならずにが...

-

12月 26日: Sinéad O'Connor "How about I be Me (And You be You)" 19日: 矢崎泰久・和田誠『夢の砦』 12日: いつもながらの冬の始まり 5日: 円安とインバウンド ...

-

12月 22日 国会議員の定数より歳費の削減を! 15日 鉄道旅に見る中国の変容 8日 紅葉が終わった 1日 工藤保則『野暮は承知の落語家論』青弓社 11月 24日 『スプリングスティーン 孤独のハイウェイ』 17日 仕事を辞めて8年も経った? 10日 ドジャース...