・工藤さんから本が届いた。二冊目で、前のは『46歳で父になった社会学者』だったが、今度は『野暮は承知の落語家論』である。まるで違うテーマだが、そう言えばずいぶん前に『三田落語会』というCDのボックスを彼からいただいていた。落語好きは知っていたが、まさか本まで出すとは思わなかった。いただいたからには紹介しなければいけないが、僕は落語にはあまり興味がない。京都にいる頃はテレビで米朝や枝雀、文珍や鶴瓶などを聞くことはあったが、最近は全く聞かなかった。

・工藤さんから本が届いた。二冊目で、前のは『46歳で父になった社会学者』だったが、今度は『野暮は承知の落語家論』である。まるで違うテーマだが、そう言えばずいぶん前に『三田落語会』というCDのボックスを彼からいただいていた。落語好きは知っていたが、まさか本まで出すとは思わなかった。いただいたからには紹介しなければいけないが、僕は落語にはあまり興味がない。京都にいる頃はテレビで米朝や枝雀、文珍や鶴瓶などを聞くことはあったが、最近は全く聞かなかった。・この本で取り上げられている落語家は古今亭志ん朝、立川志の輔、柳家喬太郎、春風亭一之輔、小沢昭一、そして神田伯山である。志ん朝は昔に聞いた記憶はあるが、他の人はない。それに小沢昭一は役者だし、伯山は講談師だ。さて困ったと思ったが、とりあえずはYouTubeで探して聞いてみることにした。志ん朝は若手の有望格として若旦那を話すことに長けていたが、落語協会の分裂騒動などがあって、名実ともに旦那に磨き上げられていく。そんな説明には何となく納得できたが、後の喬太郎や一之輔は全くピンと来ない。柳家喬太郎には「間の可能性」、春風亭一之輔には「生活者の了見」というタイトルがついているが、話を一つ二つ聞いたぐらいでわかるはずもない。そんな諦めが先に立った。 ・しかし、テレビの司会で知っていた立川志の輔と師匠の談志の関係は面白かったし、小さい頃から落語に馴染み、大学から演劇に進んだ小沢昭一の話も面白かった。志の輔の章は「座布団の上の演劇」となっていて、「志の輔は登場人物に感情を込め、一人ひとりの人物になりきろうとする」とあった。確かにいくつか聞いた新作落語には、そんな特徴が見て取れた。それが談志譲りであることは古典である「芝浜」を談志と志ん朝で聞き比べてよくわかった。志ん朝は滑らかな口調で話すのだが、談志は確かに登場人物を演じていたのである。 ・小沢昭一は特異な性格俳優だったが、晩年には日本の放浪芸を訪ねて、レコードや本を出している。落語で育ち、新劇に転じて舞台や映画で活躍するが、そこに安住できずにまた落語の世界に戻っていく。小沢昭一は好きな俳優で、その放浪芸への傾注や自らを河原乞食と名乗った時期には、熱心に見聞きし書いたものを読んだこともあった。しかしその彼が寄席に戻って、舞台で話をし、ハーモニカを吹いたことは知らなかった。 ・最後の章は講談師の神田伯山で、これについてもさっぱりだったが、落語が直接聞き手に話しかけるのに講談は本を読んで聞かせる芸だとあって、あそうか、と思うところがあった。つまりコミュニケーションには三つのパターンがあって、まずは落語のように直接語る「参加」と、語りを傍観者として「立ち聞き」する形の違いがあるということだ。講談で語られる世界は本の中にあるのだから、話す者も聞く者もその世界には入れないのである。新劇は舞台と客席を断絶させて、舞台の俳優たちはあたかも客などいないかのようにして演じていく。だから観客はいわば「のぞき見」するように物語を体験するのである。映画は最初から、その形を前提にしてつくられている。 ・「参加」と「傍観」と「覗き」はもちろん、僕がコミュニケーション論を考える際に採用した解釈であって、この本に登場するものではない。しかし、よくわからないなりに読んで、僕なりに納得した点があったことはおもしろかった。とは言え、これで落語に目覚めたかと言うと、そうでもないなと思う自分がいることも確かである。 |

2025年12月1日月曜日

工藤保則『野暮は承知の落語家論』青弓社

2025年6月16日月曜日

鈴木俊貴『僕には鳥の言葉がわかる』小学館

・森の中に住んでいるから、いろいろな野鳥の鳴き声が聞こえてくる。だんだんうまくなるウグイスのホーホケキョーやホトトギスのテッペンカケタカは楽しいが、身体の大きいヒヨドリや籠脱け鳥のガビチョウはやかましいだけだ。そんなふうに勝手に聞いているだけだったが、その泣き声に意味があって、鳥同士でコミュニケーションをしているという指摘には驚かされた。 ・シジュウカラやヤマガラは我が家でもよく見かける野鳥である。その鳴き声は良く聴いていたのだが、それに意味があるとは思わなかった。ところがこの本によるとシジュウカラの「ピーツピ」には「警戒しろ」、「ヂヂヂヂ」には「集まれ」の意味があって、「ピーツピ・ヂヂヂヂ」で「警戒して集まれ」になるという。何か餌になるものが大量にある時などに、仲間に知らせるために鳴くというのである。この鳴き方はもちろんタカやカラスなどが近づいた時にも使われるようだ。

・シジュウカラやヤマガラは我が家でもよく見かける野鳥である。その鳴き声は良く聴いていたのだが、それに意味があるとは思わなかった。ところがこの本によるとシジュウカラの「ピーツピ」には「警戒しろ」、「ヂヂヂヂ」には「集まれ」の意味があって、「ピーツピ・ヂヂヂヂ」で「警戒して集まれ」になるという。何か餌になるものが大量にある時などに、仲間に知らせるために鳴くというのである。この鳴き方はもちろんタカやカラスなどが近づいた時にも使われるようだ。・著者の鈴木俊貴は現在では世界的に著名な動物言語学者で、シジュウカラの観察を20年ほど前の大学生の時から始めている。学部の卒論を書くために軽井沢にある大学の山荘に3ヶ月間滞在し、ヒマワリの種を置いてシジュウカラを集め、その鳴き声を記録し、その行動を観察したのである。その最初から「ピーツピ・ヂヂヂヂ」が「警戒して集まれ」になることはわかったのだが、それを実証するための観察が、その後大学院に進学し、博士論文を書き、動物行動学の雑誌に投稿する作業として十数年も繰り返されたのである。 ・多くの事例を得るためには巣箱をたくさん作り、毎年出かける必要がある。それは大変な作業だが、それを何より楽しんでやってきたことが、この本を読むとよくわかる。シジュウカラは街中でも良く見かける野鳥だが、それを見つける術もだんだんうまくなり、軽井沢に行かなくても観察できる機会が増えてくる。いやいや、ここまで来ると完璧なオタクだが、観察結果を逐次論文にして投稿し、それが次第に世界的な注目を集めるようになっていったのだから、読みながらもう感心するしかなかった。 ・しかもすごいのは、この研究の価値が単に野鳥の鳴き声の意味に限定されるものではないことだった。そもそもことばはギリシャのアリストテレス以来、人間しか話さないものだとされてきて、それは動物行動学においても自明の理だった。動物が鳴いたり吠えたりするのはことばになる以前の感情表現であって、そこには意味を伝える意図などはないとされてきたのである。著者はそこに疑問を呈して、シジュウカラがことばを使ってコミュニケーションをしていることを、豊富な観察記録から実証して見せたのである。 ・だから著者はその専門分野を「動物言語学」としているが、これは彼が命名し、最初に名乗った領域である。これが鳥類だけでなく、他の動物の研究にも応用されていく可能性があるはずだから、それがすごい発見であることは間違いない。そうであれば「動物言語学」が、日本でも盛んな霊長類研究などからなぜ生まれなかったのか不思議だが、「ことばを話すのは人間だけ」が邪魔をしたのだろう。もう一つ、この本がすごいのは、そんな最先端の研究なのに、ごく軽い読み物になっていることである。 |

2025年6月9日月曜日

プログレを聴きながら

・「プログレ」は1960年代末ぐらいに登場したロック音楽のジャンルで、僕はその最初の頃からよく聴いていた。一番は「ピンクフロイド」だが、他にも「キングクリムゾン」や「イエス」などのバンドがあって、特に前衛的なミュージシャンとしてはフランク・ザッパがいた。同時代に流行したポップアートやドラッグ・カルチャーと融合して、70年代から80年代にかけて隆盛を誇っていたが、90年代以降にはあまり聴かれなくなった。

・そのプログレが、今はYouTubeでライブやAIを駆使した動画とともに聴くことができる。僕はちょっと前からパソコンを使っている時によく聴いている。たとえばピンクフロイドの作品は、CDはもちろんレコードでもその大半を持っているが、聴くのはもっぱらYouTubeである。レコードはすでに聴きすぎて雑音ばかりだし、そもそもプレイヤーが壊れてしまっている。CDはというと、これも聴くことがほとんどないから、開けるとカビが目立って、きれいにしなければ聴けなかったりする。

・ピンクフロイドの代表作は「狂気」だが、「神秘」「原子心母」「アニマルズ」「ザ・ウォール」「炎」などのアルバムがあって、1983年の「ファイナル・カット」で解散ということになった。リーダーのロジャー・ウォーター抜きで、その後もいくつかのアルバムを出したが、作品のほとんどを作っていたロジャーぬきでは今一つという感じだった。もっともボーカルとギターを担っていたのはデヴィッド・ギルモアだったから、ヒット曲を演奏するライブには影響なく、僕はそのロジャー・ウォーター抜きのピンクフロイドのライブを1988年に大坂城ホールで聴いて堪能したことを覚えている。

・ピンクフロイドの代表作は「狂気」だが、「神秘」「原子心母」「アニマルズ」「ザ・ウォール」「炎」などのアルバムがあって、1983年の「ファイナル・カット」で解散ということになった。リーダーのロジャー・ウォーター抜きで、その後もいくつかのアルバムを出したが、作品のほとんどを作っていたロジャーぬきでは今一つという感じだった。もっともボーカルとギターを担っていたのはデヴィッド・ギルモアだったから、ヒット曲を演奏するライブには影響なく、僕はそのロジャー・ウォーター抜きのピンクフロイドのライブを1988年に大坂城ホールで聴いて堪能したことを覚えている。

・その後、キングクリムゾンやイエスのライブにも出かけたが、もうプログレの全盛期を過ぎていたこともあって、会場が小さかったにもかかわらず観客は少なかった。ただすべてのバンドに共通していて、音の良さはもちろん、照明や舞台の背景に映る画像なども楽しむことができたから、どのライブも満足した。

・そんなジャンルは今ではほとんど消滅しているが、音楽そのものは古くさくないと僕は思っている。だからフォークソングなどには懐かしさを感じても、プログレはそうではない。何かクラシック音楽を聴くような気持ちだと言ってもいいだろう。音に集中して瞑想するように聴いてもいいし、何かをやりながら背景音楽として聴いてもいい。あるいはクルマを運転しながらというのも悪くない。

・というわけで、ピンクフロイドを初めとしたプログレは、僕にとっては今でも良く聴く音楽になっている。パソコンで何か作業をしながら、クルマを運転しながら、自転車をこいで補聴器から、そして薪割りをしながらイヤホンでと、すっかり定番になっている。

2025年5月5日月曜日

ポール・オースター『4321』新潮社

・ポール・オースターがちょうど1年前に亡くなった時に「オースターを偲ぶ」を書いた。『4321』は2017年に出版されていて、亡くなったと聞いて積読だった原文を読もうと思ったのだが、その分厚さにすぐにめげた。だから、待ち望んだ翻訳だった。彼は僕より二つ年上でアメリカと日本という違いはあるが、同じ時代を生きて、似たような考えや経験に共感したり、またその違いに戸惑ったり、感心したりしながら読み続けてきた。60年代が舞台だということもあって、790頁で2段組みの長編小説を、彼の集大成の作品のようにして読んだ。

・ポール・オースターがちょうど1年前に亡くなった時に「オースターを偲ぶ」を書いた。『4321』は2017年に出版されていて、亡くなったと聞いて積読だった原文を読もうと思ったのだが、その分厚さにすぐにめげた。だから、待ち望んだ翻訳だった。彼は僕より二つ年上でアメリカと日本という違いはあるが、同じ時代を生きて、似たような考えや経験に共感したり、またその違いに戸惑ったり、感心したりしながら読み続けてきた。60年代が舞台だということもあって、790頁で2段組みの長編小説を、彼の集大成の作品のようにして読んだ。・物語は彼の祖父がロシアからアメリカに移住するところから始まる。ファーガソンという名字がなぜついたかといった謂れがあって、祖父、父、そして主人公のアーチーの物語になる。50年代の少年時代の話だが、読み進めるうちに?と思うようになった。アーチー少年が異なる設定で、別の話として展開されたからだ。それも4つの物語として順繰りに進み、父母や祖父・祖母、伯父・伯母、そして従兄弟などの登場人物の設定が少しだけ違ったりするから、読んでいて混乱するばかりだった。ノートをつけて確認しながらと思ったが、分厚くて重たい本を何しろ寝る前にベッドで読んだりもしたから、そんなことはできなかった。 ・4つの物語のうちの一つは、夏のキャンプで雷に打たれて少年が死んでしまうところで突然終了する。後の3つは20歳になるところまで続くのだが、どの設定でも、小説家やジャーナリストをめざす映画好きの読書家であることでは共通していた。バスケットボールや野球の優れた選手であり、勉学も優秀で、一人はコロンビア大学、もう一人はプリンストン大学に進むが、後の一人は大学には進まずにパリに行って小説家をめざすことになる。 ・50年代末から60年代にかけては、アメリカは激動の時代だった。J.F.ケネディ大統領の誕生とキューバ危機、そして暗殺。それは大統領をめざしたR.ケネディと黒人差別を批判し、公民権運動の旗頭となったM.L.キングと続いた。ヴェトナム戦争の泥沼化とそれに反対する大学紛争や人種差別に怒る黒人たちの都市での暴動。そしてロック音楽やポップアートに代表された対抗文化の登場等々………。アーチー少年の成長にあわせて、そんな大事件や運動、あるいは文化現象が綴られていく。 ・面白く読んだが、これまでのオースターとは違うといった感想も持ち続けた。彼の小説は「省略」を基本的なスタイルにしている。それを「空腹の技法」と呼び、登場人物や場面の説明は極力省いて、読者の想像力に任せてきた。しかしこの小説では、過剰と思えるほどの説明や描写が繰り返される。主人公が読んだ本、見た映画、書き始めた小説や詩や野球やバスケットの観戦記事、あるいはセックスに目覚めて、それに夢中になる様子等々である。 ・主人公のアーチーはオースター本人と重なっている。だから自伝小説といってもいいのだが、彼はなぜ、主人公を4つのパターンで描いたのか。小説家やジャーナリストとして成長する過程や、女の子や時に男の子との性交渉をなぜ、詳細に描いたのか。最後は種明かしめいた話で終わるが、読み終えた今でも、納得したとは言い難い。とは言え、『4321』の5年前に出版された『冬の日誌』と『内面からの報告書』は、彼自身の歴史の赤裸々な報告と言えるものだった。訳者の柴田元幸はそれを「過去の自分を発掘する試み」と書いたが、『4321』はそれを小説として描こうとしたのかもしれない。そのうちもう一度、彼の作品をすべて読んでみようか。そんな気になりはじめている。 |

2025年4月28日月曜日

あまりにお粗末な万博について

|

・大阪万博には全く興味がない。もちろん行く気もないのだが、あまりにひどいニュースばかりが耳にはいるから、ここでも取り上げておこうと思った。そもそも大阪万博は夢州にカジノを含んだ統合型リゾート(IR)を作るためのインフラ整備として計画されたと言われている。実際、半年の開催だけのために地下鉄が延伸されたのだが、これがIR用であることは自明のことだった。夢州はゴミで埋め立てられた土地で、まだ地盤が固まっていないし、メタンガスなども出る。輸入品が入るコンテナヤードにもなっていて、ヒアリなども確認されている。そんな危ない場所が適地であるはずがないのは最初からわかっていたことだった。 ・万博会場は開催直前にも危険なレベルでメタンガスが出ていることがニュースになった。それを調べたのは万博開催者ではなく、共産党の市議だった。そのせいか万博協会はメディアの中で唯一共産党の機関誌である赤旗の取材を拒否した。万博についてはこれまでも多くの批判があったが、その多くは大手メディアではなく、赤旗などの小さなメディアやフリーのジャーナリストによる告発だった。新聞やテレビなどの大手メディアの多くは万博開催に協賛していて、その恩恵に浴しているから、批判は少なく、広報としての役割を演じる場合が多かったのである。 ・大阪万博のいい加減さ、怪しさについては主にフリーのジャーナリストによって、YouTubeやSNS、あるいはブログなどによって指摘され、批判されてきた。最初はなかった木造の大屋根リングについては、その費用の巨額さ、業者選定の不透明さなどがあるが、万博協会はこの批判に対して知らん顔を決め込んでいる。そんな態度は他の指摘でも同様で、各国のパビリオンの建築が遅れて開催に間に合わなかったことや、前売り券の売り上げが伸び悩んでいることなどについても、謝罪はもちろん、弁明もほとんどない。 ・そんな問題ばかりの万博が開催されたが、初日はものすごい風雨で、訪れた人たちは入り口で何時間も待たされてずぶぬれになった。大屋根リングも雨宿りの役には立たなかったようである。最近の天気は気まぐれで、好天になれば夏のような暑さになる。その熱中症対策なども貧弱で、ネット上では雨が降っても晴れても問題が起きるお粗末さばかりが話題になっている。対照的にテレビや新聞では、万博の魅力を宣伝しているのだが、行きたい気にさせる呼び物がほとんどないのだから、虚しい限りである。 ・万博の収支分岐点は1800万人の入場者数に達するかどうかだと言われている。ところが前売りはその半分にも達していない。しかもその大半は協賛者である企業に半ば強制的に買わせたもので、一般の購入は200万枚程度にしかなっていない。これは最初目標にした1400万枚の65%程度でしかなく、今後の当日券で入る入場者数を考えても、赤字になるのは明らかだろうと言われている。ところが万博協会は想定内で、今後の伸びに期待するなどと言っているのである。 ・そもそも万博は、海外旅行が当たり前になり、ネットが発達した現在には、もう役目を終えたイベントなのである。どこかの国に興味があれば、そこに出かければいいし、ネットで検索すればかなりのことが瞬時にわかるのである。また大阪万博は「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマにしているが、一体どこに未来のテーマが提案されているのか。空飛ぶ自動車は見掛け倒しだし、人間洗たく機などは冗談としか言いようがない代物である。広い会場は歩いてまわらなければならないし、トイレは汲み取り式で小児用には仕切りもない。近未来と言うなら、歩かなくても見て回れる手段が工夫されてもよかったはずである。 ・これから猛暑になれば熱中症者が続発するかもしれないし、メタンガスが爆発するかも知れない。雷が来ても逃げ場がないなど、いいことがほとんどないイベントは、大赤字を出して閉幕といったことになるのだと思う。そうなった時に一体誰が責任を取るのか。おそらく最後まで知らん顔を貫くはずで、そんな近未来のデザインが目に浮かぶだけである。 |

2025年3月24日月曜日

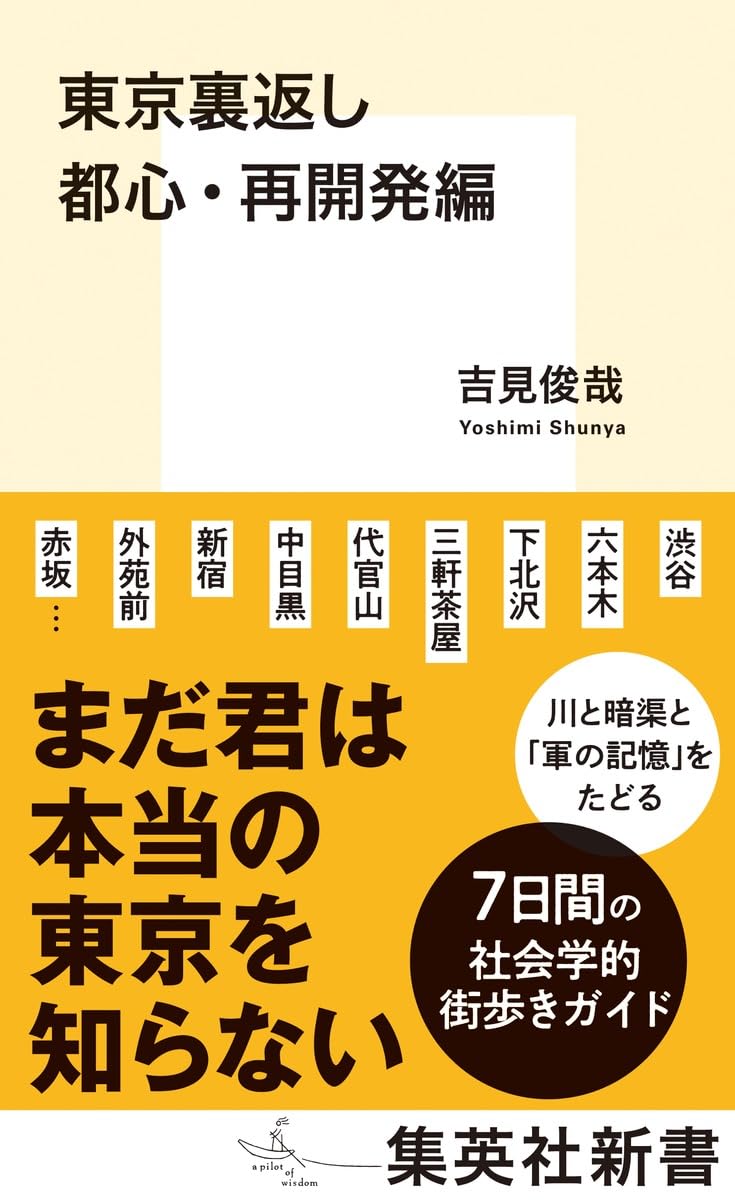

吉見俊哉『東京裏返し』集英社新書

|

・東京には10代の頃に住んでいたし、50歳から20年近く大学勤めをした。ただし家も職場も多摩地区にあったから都心に出かけることはめったになかった。息子家族が下町に住むようになって時々出かけたが、都心はいつもクルマで首都高速を走るだけだった。人混みばかりのコンクリートジャングルには行く気もしない。東京の中心部については今でもそんな気持ちが強い。 ・吉見俊哉『東京裏返し』は東京の都心部を歩いて観察し、その現状を批判的に分析している。主に都心の北部を歩いた「社会学的街歩きガイド」と西部から南部にかけて歩いた「都心・再開発編」の2冊にまとめられているが、知らないことばかりで面白かった。  ・東京についてこの本で提示されている視点は、東京が3度侵略され、その度に大きく変容したということである。最初は徳川家康による江戸、2度目が大政奉還と明治維新による東京、そして3度目が大戦に負けて米進駐軍による統治と戦後の復興である。もちろん東京には縄文時代から人々が住んでいて、貝塚や古墳も見つかっている。

・東京についてこの本で提示されている視点は、東京が3度侵略され、その度に大きく変容したということである。最初は徳川家康による江戸、2度目が大政奉還と明治維新による東京、そして3度目が大戦に負けて米進駐軍による統治と戦後の復興である。もちろん東京には縄文時代から人々が住んでいて、貝塚や古墳も見つかっている。・その点については中沢新一の『アースダイバー』で教えられた。東京は武蔵野台地の東端にあって、半島のようにつきだした台地と谷筋を流れる川ででき上がっている。縄文海進で海は今よりもずっと西まであったし、江戸時代には埋め立てをして、土地を広げている。『東京裏返し』でも、この地形の重要さを指摘していて、尾根筋から谷筋、あるいはその逆を下ったり上がったりしながら歩いている。 ・徳川幕府は200年続いて、その間に江戸は世界有数の大都市になった。今でもその名残は強くあるが、この本では、明治政府によって徳川の痕跡がことごとく消されたことが示されている。その特徴的な場所が現在の上野公園周辺で、寛永寺などに象徴的に見られると言う。また明治政府はその政治や経済の中心を南に移したから、北部は取り残されることになって、下町地情緒が現在も消えずにある。  ・「都心・再開発編」で歩いているのは下北沢から渋谷、そして麻布、四谷、新宿などである。ここでは明治時代からあった軍の施設とそれが進駐軍によって接収された影響と、戦後の西武や東急による土地買収と、ビルや住宅地への変貌ぶりが批判的に指摘されている。江戸時代の大名屋敷や戦後に困窮して手放した皇室所有の土地が何に変わったか、谷筋にあった庶民の暮らしが、どう潰されていったか。東京の現状が、歴史を残すことなど無頓着に、経済優先のやり方で進められていったかがよくわかる街歩きになっている。そのような流れは今も、そしてこれからも変わらずに続けられていて、その象徴を六本木や麻布に立てられた高層の森ビルなどに見ている。

・「都心・再開発編」で歩いているのは下北沢から渋谷、そして麻布、四谷、新宿などである。ここでは明治時代からあった軍の施設とそれが進駐軍によって接収された影響と、戦後の西武や東急による土地買収と、ビルや住宅地への変貌ぶりが批判的に指摘されている。江戸時代の大名屋敷や戦後に困窮して手放した皇室所有の土地が何に変わったか、谷筋にあった庶民の暮らしが、どう潰されていったか。東京の現状が、歴史を残すことなど無頓着に、経済優先のやり方で進められていったかがよくわかる街歩きになっている。そのような流れは今も、そしてこれからも変わらずに続けられていて、その象徴を六本木や麻布に立てられた高層の森ビルなどに見ている。・この本には著者による東京改造の構想も書かれていて、その一つは一路線に減らされた都電の復活である。東京オリンピックを契機にして、東京は高速道路と地下鉄の街に変容した。その首都高を撤去し、トラムカーの路線を増やし、歩いて、あるいは自転車に乗って探索できる街にしようという提案である。実際ヨーロッパでは都心部へのクルマの乗り入れを禁止して、路面電車を復活させた街が多いのである。 ・もう一点は縄文時代から続く東京の歴史について、とりわけ江戸から現在に至る遺跡をもっと大事にすべきだという指摘である。僕はこのような提案についてなるほどそうだなと思うところが多かった。日本に訪れる外国人が好むものの中に江戸の香りがあることも確かなようだ。ただし、読んでいて気になるところもあって、それは今よりもっと東京が魅力的になったら、ますます人口が集中して、地方が過疎になってしまうのではという疑問だった。東京はもっとダメな街になったらいいと思っていただけに、ちょっと両義的な気持ちになった。 |

2025年3月10日月曜日

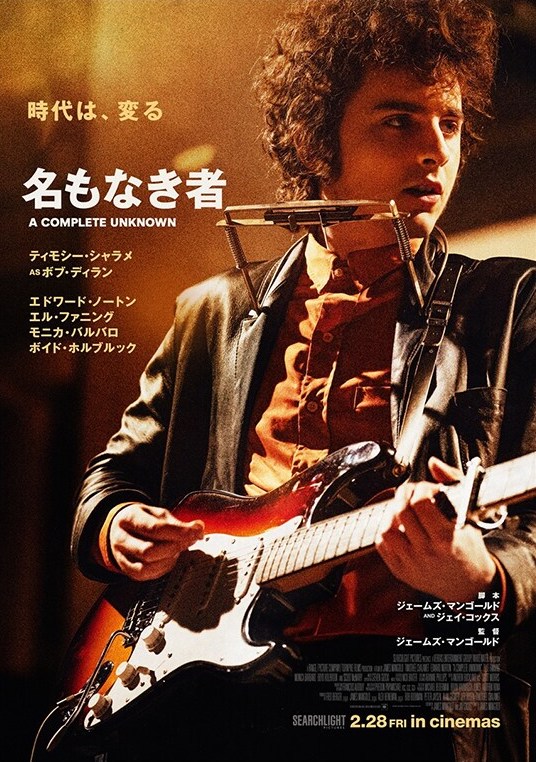

『名もなき者』(A complete unknown)

・『名もなき者』はボブ・ディランのデビューから5年ほどを描いた伝記映画である。その初期のヒット作が次々と流れたが、それはティモシー・シャラメが自ら歌いギターやハーモニカを演奏したものだった。ジョーン・バエズ役のモニカ・バルバロやピート・シーガー役のエドワード・ノートンも同様で、この映画はアフレコを全く使わず歌や演奏を役者に演じさせている。にもかかわらず、見ていて一番よかったのは、そのライブ風景だった。コロナの影響で、できあがるまでに5年以上もかかったことが役者たちに歌や楽器を上達させる時間を与えたと言われている。

・『名もなき者』はボブ・ディランのデビューから5年ほどを描いた伝記映画である。その初期のヒット作が次々と流れたが、それはティモシー・シャラメが自ら歌いギターやハーモニカを演奏したものだった。ジョーン・バエズ役のモニカ・バルバロやピート・シーガー役のエドワード・ノートンも同様で、この映画はアフレコを全く使わず歌や演奏を役者に演じさせている。にもかかわらず、見ていて一番よかったのは、そのライブ風景だった。コロナの影響で、できあがるまでに5年以上もかかったことが役者たちに歌や楽器を上達させる時間を与えたと言われている。

・僕は高校生の時にディランのファンになって、もう60年以上も聴き続けている。この映画で歌われている曲のほとんどは、若い頃に歌って覚えていたから、映画を見ながらつぶやくように歌ってしまった。ディランの伝記は彼自身の自伝も含めていくつもあって、そのほぼすべてを読んでいるから、映画に登場するシーンのほとんどを、まるで自分の経験が再現されたもののように見てしまった。そんなふうに、ちょっと変わった映画鑑賞の経験で、その後もYouTubeなどで余韻を楽しんでいる。

・この映画を知った時に、まず気になったのはタイトルだった。日本語の題名は『名もなき者』で、ノーベル文学賞まで取ったボブ・ディランがデビューしてからスターになるまでを描いた内容であることが示されている。それは確かにその通りで、映画は無名の若者がヒッチハイクをして田舎からニューヨークにやって来るところから始まるのである。しかし原題は『A

Complete Unknown』で、これは『ライク・ア・ローリング・ストーン』のリフレインで次のように歌われることばなのである。

どんな気持ちなんだ・つまりこの歌のコンテクストから言えば「名もなき者」とは全く関係ないのである。それではなぜこのことばを題名にしたのか。この映画の原作はイライジャ・ウォルドの『Dylan Goes Electric!』である。2015年に出版されたもので、日本語訳はこの映画の公開に合わせて出版され、『ボブ・ディラン 裏切りの夏』という題名になっている。生ギターでプロテストソングを歌って人気者になったディランが、エレキギターを持ちバンドを従えてロックをやる。その時のフォークソング・ファンにとって、その変化はまさに裏切りとして感じられ、映画でもラスト・シーンの大騒ぎになっている。読んでいないが、原作やその邦訳は、そのことがよくわかる題名だと思う。

家もなくなり、全く知られず

石ころのように落ちるのは

・「A Complete Unknown」についてのぼくの解釈は、プロテスト・フォークの旗手と祭り上げられ、ヒットした歌をくりかえし要求されることに疲れ、嫌気がさしたディランが「俺のことなど忘れてくれ」と思った、その気持ちを表しているのではないかというものである。家出をしてニューヨークに来て、フォーク界の寵児になったディランは、フォークソングの世界からまた家出をして、ロックという新しい世界を切り開いていった。そんな変節の物語を象徴することばとしてなら、確かにいい題名だと思った。

・ただし、そんなディランと関わり、成長を手助けしたり、恋愛感情を持った人にとっては、ディランの変節や変貌ぶりには怒りや落胆や喪失感を持ったことだろうと思う。忘れてくれと言われたって忘れることはできない。映画に登場したピート・シーガーやジョーン・バエズ、そしてシルヴィ(スーズ・ロトロ)が感じた気持ちだった。2005年に出版された『ボブ・ディラン自伝』にはその当時の自分の振る舞いについての反省や、祭り上げられた者が感じる苦悩が語られている。あるいはマーチン・スコセッシが監督した『No direction home』はこの映画とほぼ同時期のドキュメントである。また、ケイト・ブランシェットがディランを演じた『I'm not there』も、ほぼ同時期を扱っている。本棚から取り出して、久しぶりに読み、聴き、見ている。

2024年11月18日月曜日

StereophonicsとKelly Jonesの新譜

・この欄で新譜を紹介するのはほぼ1年ぶりである。それも偶然見つけたもので、2枚見つかった。ステレオフォニックスの"Oochya"は2022年に出されている。珍しくにぎやかな曲ばかりが収められていて、静かな曲の多かった前作の"Kind"とは対照的だ。その代わりなのか、今年、リーダーのケリー・ジョーンズはソロ・アルバムを出している。こちらは自分でピアノを弾きながら歌うというもので、今までとは全く違うものになっている。

・'Oochya'はバンドの中で使っていたことばで、「よっしゃ、やろう」といった意味があるようだ。そのタイトル通り、このアルバムのテーマは初心にかえって、がつんとロックをやろうということだった。デビューからすでに30年近くになるから、バンドのメンバーの多くもすでに50歳を超えている。若い頃に帰ってにぎやかにといったサウンドだが、シングルカットされてイギリスで1位になった「フォーエバー」には、若い人たちに助けの手を差し出すといったおもむきの歌詞がある。

君の痛みを引き受けて、君を自由にできたらと思う

永遠に飛び去っていけたらいいんだけど

・「May I come home from the war」(戦争から帰れるように)、「Turn Bad Into Good」(悪いことをよいことに変えよう)、「Time’s Running Away」(時間は過ぎ去る)、「Echowrecked」(こだまする破壊)、「Monsters In The House」(この家の怪物)、「Sometimes You Fly Like The Wind」(時には風のように飛んで)、「The Beast Will Be What The Beast Will Be」(この獣はどうなる、どうなるだろう)

・それにしても、元気で活躍中のバンドやミュージシャンが少なくなった。もちろん、僕がよく聴いていた人たちに限っての話だ。若いと思っていたケリーも50代になっている。そういえば、彼より若いミュージシャンを僕は何人知っているだろうか。すぐには思いつかないほど少ないから、新譜を見つけるのはもっともっと難しくなるだろう。何しろ最近のはやりの音楽には全くついていけないのだから。

2024年11月11日月曜日

レベッカ・ソルニット『ウォークス』 左右社

・

レベッカ・ソルニットの『ウォークス』は副題にあるように、歩くことの歴史を扱っている。歩くことは人間にとってもっとも基本的な動作なのに、それについて本格的に考察した本は、これまで見かけたことがなかった。山歩きが好きで興味を持って買ったのだが、500頁を超える大著でしばらく積ん読状態だった。この欄で何か取り上げるものはないかと本棚を物色して見つけて、改めて読んでみようかという気になった。そこには、最近歩かなくなったな、という反省の気持ちもある。

・人類は二足歩行をするようになって、猿から別れて独自の進化をするようになった。直立することで脳が発達し、手が自由に使えるようになったのである。アフリカに現れたホモサピエンスは、そこから北上してヨーロッパやアジア、そしてアメリカ大陸の南の果てまで歩いて、地球上のどこにでも住むようになったのである。それは言ってみれば二足歩行が実現させた大冒険だったということになる。

・『ウォークス』はもちろん、そんな人類の進化の歴史と歩くことの関係にも触れている。しかし、この本によれば、人間が歩くこと自体に興味を持ったのは、意外にも近代以降のことなのである。どこへ行くにも何をするにも歩かなければならない。だから馬や牛、あるいはラクダにまたがり、車を引かせ、船を造って海洋を移動できるようにしてきた。要するに歩くことは苦痛で、移動には時間がかかりすぎるから、人間たちは歩かずに済む工夫を長い歴史の中でいろいろ考案してきたのである。

・歩くことに意味を見いだしたのはルソー(哲学者)やワーズワース(文学者)だった。町中を歩き、人とことばを交わし、道行く人を観察する。あるいは山や川、あるいは海の美しさを再認識して、自然の中を歩き回る。そこにはもちろん、歩きながらの思考や発想の面白さがあった。ここにはほかにもH.D.ソローやキルケゴール、ニーチェ、あるいはW.ベンヤミンやG.オーウェルなどが登場するし、奥の細道を書いた松尾芭蕉にも触れられている。さらには風景画を描き始めた画家たちも入れなければならないだろう。

・そんなことが影響して、普通の人たちも、街歩きの楽しさや自然に触れる素晴らしさを味わうようになる。しかし、道路には歩くスペースがほとんどないし、山や野原は地主によって入ることが制限されていたりする。歩道を作り、屋根付きのアーケード(パッサージュ)ができる。あるいは散歩を目的にした公園が街の設計に欠かせないものになる。また私有地に歩く道を作ることがひとつの社会運動として広まったりもした。近代化にとって歩くことが果たした意味は公共性をはじめとして、あらゆる意味で大きかったのである。

・自然の中を歩くことへの欲求は、次に山を登ることに向かうことになる。アルプスの山を競って踏破し、やがてヒマラヤなどの世界に向かう。歩くことは文学や美術に欠かせないものになり、またスポーツにもなるのだが、それはまた旅行の大衆化を促進することにもなった。

・歩くことはまた、近代以降の民主政治とも関連している。人々が何かを訴え主張しようとした時に生まれたのは、デモという街中を行進する行為だった。環境問題や性差別について発言する著者はサンフランシスコに住んで、そこで行われるデモに参加をしている。言われてみれば確かにそうだ。そんなことを感じながら、楽しく読んだ。

・もっとも、あまり触れられていない日本についてみれば、芭蕉以前に旅をして歌を詠んだりした人は平安時代からいたし、お伊勢参りや富士講は江戸時代以前から盛んになっている。修業で山に登った人の歴史も長いから、近代化とは違う歴史があるだろうと思った。

2024年10月7日月曜日

クリス・クリストファーソンについて

・クリス・クリストファーソンが亡くなった。88歳だった。この欄で死んだ人を取り上げるのは今年三人目だが、去年も四人だった。若い頃からずっと聴き続けてきた人たちが、次々いなくなっていく。そんなことを身にしみて感じている。

・クリストファーソンの一番のヒット曲は「ミー・アンド・ボビー・マギー」だろう。ただしこの曲を有名にしたのはジャニス・ジョプリンのカバーだった。ジョニ・キャッシュやウィリー・ネルソンと並んで、カントリーの大御所だが、二人に比べたらずっと地味な存在だった。

雨が降りはじめて、ディーゼルに親指を立てた・彼はまた、俳優として何本もの映画に出演している。彼がビリーを演じた『ビーリー・ザ・キッド』には音楽を担当したボブ・ディランも出演し、「ノッキング・オン・ヘブンズ・ドア」が主題歌になった。ディランを「ボーイ」と読んで子ども扱いするビリー役のクリスが格好良かったことが今でも記憶に残っている。共演したリタ・クーリッジと再婚したが、その彼女とも離婚している。ただし三度目の結婚も含めて、クリスには8人の子どもがいるようだ。

そのクルマは私たちをニューオリンズに運んだ

赤いバンダナに指したハーモニカを吹くと

ボビーがブルースを歌いだした

ワイパーが時を刻み、私はボビーの手を握った

私たちは運転手が知っている歌のすべてを歌った

・僕が彼の映画で一番印象に残っているのは、三島由紀雄原作の『午後の曳航』で、船乗りとして息子に尊敬されていた父親が、陸に上がって、その息子に幻滅されて殺されるという話だった。あるいは、バーバラ・ストライザンドと共演した『スター誕生』や大型トラックの運転手役だった『コンボイ』などもあった。その意味では、シンガーよりは役者として有名だったと言えるかも知れない。

・大柄で低音といったマッチョの典型といった外見だったが、若いミュージシャンから慕われる人望の篤さがあった。印象的に覚えているのはボブ・ディランの30周年記念コンサートに出たシニード・オコーナーがヤジに怒って舞台から降りた時に、なだめて舞台に連れ戻したのがクリスだった。そこでシニードはディランではなく、ボブ・マーリーの'war'を歌った。

・クリスが死んだというニュースを見て、久しぶりに彼の歌を聴いた。そういえばもうずいぶん、彼の歌を聴かなかった。半ば忘れていたのだが、ギターをつま弾きながら、語るように、つぶやくように歌う。そんな姿をYouTubeで見ながら、自分の人生と重ね合わせて振りかえる一時を過ごした。

2024年9月30日月曜日

J.マッケイド『おいしさの人類史』河出書房新社

・おいしいものを食べるために生きている。というのは、大げさかも知れない。しかし現代人にとって、おいしさが大事なのは間違いない。旅行に行けば地元の名物料理や、新鮮な食材を食べることが目的になるし、パーティやさまざまな式でも、食べものがおいしくなければ楽しくない。もちろん日常の食事だって、おいしいにこしたことはない。しかも食のおいしさは、すでに半世紀以上も前から大衆化されている。

・しかし、人類にとって多様なおいしさの獲得には長い歴史が必要だった。『おいしさの人類史』は人が感じる味覚のそれぞれについての考古学的な分析や、多くの生き物に不可欠な食材を調べる観察や実験などを紹介しながら解き明かしている。たとえば甘味について、苦味や辛さについて、あるいは風味や旨味について、そして味と嫌悪感についてなどである。決してやさしい本ではないが興味深く読んだ。

・

味覚は舌で感じるが、かつて言われたように、舌の部位によって甘さや辛さを感じるところがある、というのは否定されている。どんな味も舌のすべてで感じるのだが、現在の脳科学は、それがまた嗅覚や視覚と連動して脳に伝わって、食欲をそそったり、嫌悪したりするよう働くことを明らかにしている。あるいは味覚は腸とも関連しているそうなのである。

・甘味は人間以外の生き物の多くも好む味だ。それは何より栄養価が高いことを教えてくれるからなのだが、逆に苦味や辛味を好む生き物は人間以外には存在しない。それは身体に有害な毒であることの信号であり、植物が食べられることを防ぐために進化させた要素だからだ。ところが人間は、その苦味や辛味が持つ毒を消す方法を見つけだして、おいしさの要素として取り込むようになった。ただ甘いよりは、そこに酸味や辛味や苦味が加われば、味はいっそう深く複雑になる。このような到達点に至るまでには、もちろん、毒があってもそれ以外には食べるものがないといった障害を乗り越える工夫を繰り返して来たという歴史がある。

・人間が編み出した工夫はもちろん他にもたくさんある。固いものを叩いてつぶし、あるいは粉にして調理する。火であぶり、水で煮ることを見つけ、そこに塩を合わせることで味が増すことに気がついた。あるいは腐敗とは違う発酵によって酒やチーズができることなどなど、人間が長い歴史の中で作り上げてきた食文化には、それが生存のために必要だというだけではない、おいしさの追求も不可欠だったのである。

・ところが現代人は逆に、食べすぎや糖分の取りすぎ、あるいは酒の飲み過ぎなどによって肥満や糖尿病やアルコール中毒といった健康を害する結果をもたらすようにもなった。また現在では甘味や辛味は工場で科学的に作られるようになったし、乾燥させたり凍らせたり、密閉容器に入れたりして売られる食べ物で溢れるようになった。そこに添加される物質が、人体にさまざまな悪影響をもたらすことも指摘されている。手軽に味わえる「おいしさ」に溢れた食事がもたらす不幸というのは、人間の長い歴史から見れば、何とも皮肉なことなのである。

・温暖化によって食の環境に大きな変化が訪れている。そこに人間の人口爆発が加わって、地球では人間の食を供給できなくなることが危惧されるようにもなった。飽食の時代には大きな警告となるはずだが、そういった反省を発する声は小さいままである。もっとも、余っているはずのお米がスーパーから突然消えて、大騒ぎになるということも起こっている。食べるものがないといった状況が、それほど遠くない未来にやってくるのでは。そんなことも考えながら読んだ。

2024年8月12日月曜日

透き通った窓ガラスのような散文

・世の中に嘘がまかり通っている。ジャーナリズムがそれを徹底して正すということをしないから、少しばかり指摘されても知らん顔で済んでしまう。政治家の言動には、そんな態度が溢れている。今の政治や経済、そして社会には組織的に隠されていることも多いのだろう。そして明らかにおかしなことが発覚しても、それに対する批判が、大きくはならずにすぐに消えてしまう。こんな風潮は日本に限らないから、世界はこれからどうなってしまうのか不安に思うことが少なくない。そう思ったら、ジョージ・オーウェルを読みかえしたくなった。

・ジョージ・オーウェルは大学生の時に『1984年』や『動物農場』を読んでファンになった作家だが、その後も読み続けてオーウェル論を書いたことがある。作品論というよりは、作家やジャーナリストとしてのオーウェル論で、彼の理想が「透き通った窓ガラスのような散文」を書くことだったことに着目した。それを書いてから40年近くなるのに、またオーウェルを読もうかと思ったのは、透き通った窓ガラスのような散文と感じるものなんて、最近まったく読んだことがないと思ったからだ。

・

オーウェルの本はくり返し出版されている。彼の評論は最初、全4巻の著作集が平凡社から出版された。僕が読んだのはこの著作集だったが、訳者の多くが代わったので、同じ平凡社から出た全4巻の『オーウェル評論集』も購入した。この評論集にはそれぞれ、『象を撃つ』『水晶の精神』『鯨の腹のなかで』『ライオンと一角獣』という題名がついている。オーウェルを読むのは久しぶりだったから、初めて読むような感覚を味わった。

・

「透明な窓ガラスのような散文」という一文は「なぜ私は書くか」というエッセイの中にある。ずっとそう思っていて、自分で文章を書く時の原則にしていたのだが、今読み返して見ると、「よい散文は窓ガラスのようなものだ」としか書いてない。原文では

Good prose is like a window

pane.となっている。なぜここに「透き通った」という形容句がついたのか。今では全く覚えがない。ちなみに僕が書いたオーウェル論でも「透き通った」がついている。おそらく誰か(鶴見俊輔?)が書いたオーウェル論にあったことばで、その論考に触発されたのだと思う。

・

オーウェルはそんな文章を書く人としてヘンリー・ミラーをあげている。その「鯨の腹の中で」において、ミラーの書くものを「かなりすぐれた小説にさえつきものの嘘や単純化、あるいは型にはまった操り人形のような小説の世界を脱して、紛れもない人間の経験につきあっている。」と書いている。そうなんだ!。最近読まされるものに、どれほど嘘や単純化、そして型にはまった操り人形のような世界ばかりが描かれていることか。もう阿呆らしくてうんざりしてしまうが、それがまことしやかなものである顔もしているのである。

・

オーウェルはミラーにパリで会っている。その時スペイン市民戦争に義勇軍として参加するオーウェルを愚か者だといって一笑に付した。そんな政治にも世界の動きに関わりを持とうとしなかったミラーについて、分厚い脂肪を持つ鯨の腹の中で生きていると形容し、ただその鯨は透明なのであると書いている。パリで好き勝手に生きてはいても、ミラーは自分が見たもの、感じたことをあるがままに記録することには熱心だった。そのような態度を「精神的誠実さ」と名づけ、自分との共通点を見いだしている。

・ 今は、そんな態度を持つことが難しい時代なのかも知れない.しかし、オーウェルやミラーが生きたのはヒトラーが台頭し、第二次世界大戦を経験した時代だったことを考えると、作家やジャーナリストとして、今こそ必要な姿勢なのではないかとも思った。

2024年6月24日月曜日

ケネディ・センター・オナーをYouTubeで見る

・今年になって1枚もCDを買っていない。この欄に書く材料に苦労しているのだが、YouTubeでたまたま「ケネディ・センター・オナーズ」のライブを見つけた。よく見ていたビリー・ジョエルが2013年に表彰された時のもので、2階席に設けられた彼の隣にはオバマ元大統領夫妻やシャーリー・マクレーンなどが座っていた。ビリーの生い立ちやミュージシャンとしての経歴を紹介し、ガース・ブルックスやドン・ヘンリーなどが代表曲を歌うというものだった。

・この賞は、1978年から行われている。首都のワシントンにあるケネディ・センターで授賞式が開催されることからこの名がついたようだ。対象になるのは音楽、ダンス、演劇、オペラ、映画、そしてテレビの分野で優れた業績を残した人に与えられるものである。そして対象者はアメリカ人に限らない。音楽ではU2やポール・マッカートニー、そして小沢征爾が受賞している。

・一つ見れば次々出てくるというのはYouTubeの特徴だ。スティング(2014)、キャロル・キング(2015)、ジェームズ・テイラー(2016)、ジョーン・バエズ(2020)、ジョニ・ミッチェル(2021)、U2(2022)、そしてブルース・スプリングスティーン(2009)、ポール・マッカートニー(2010)と見て、ボブ・ディランが1997年に受賞していることを知った。それぞれの授賞式に、その持ち歌を誰が歌うのか。ディランの時にはまだ若いスプリングスティーンだったし、スプリングスティーンの時にはスティングで、スティングの時にはスプリングスティーンだった。

・大統領が同席し、タキシード姿という堅苦しい授賞式だが、それは客席だけで、ステージ上ではいつもながらのパフォーマンスが披露された。面白かったのは、民主党政権時の大統領が目立ったということ。ディランの時にはクリントンで、2010年代はオバマ、そしてここ数年のものはバイデンで、間にいたはずのブッシュやトランプはほとんどなかったのである。ここにはもちろん、トランプが出るなら受賞を辞退すると発言したり、言いそうな人が多くいて、出席しなかったという理由がある。ブッシュの時にも、受賞を辞退した人はいたのである。バイデンはともかく、クリントンやオバマはステージを本当に楽しんでいて、一緒に口ずさんでいたが、そんな光景はブッシュやトランプでは想像できないことだろう。

・もっとも日本だったらどうか。こんな賞が半世紀も続いていたとして、授賞式には首相が同席する。おそらく演歌だったら一緒に口ずさむ人はいただろう。しかし、ロックはどうか。ブッシュやトランプ以上に想像しがたいことだ。そもそも芸術や文学に精通した政治家が、日本にはどれほどいるのだろうか。しかも、政治や社会について強い批判をする人たちを表彰する気になどならないだろう。アメリカで文化が尊重され、日本では軽視されていることを改めて感じた視聴だった。

2024年5月27日月曜日

田村紀雄監修『郡上村に電話がつながって50年』 クロスカルチャー出版

・監修者の田村紀雄さんはもう米寿になる。毎年のように本を出しているが、今年も送られてきた。いやいやすごいと感心するばかりだが、この本は50年前からほぼ10年おきに調査を重ねてきた、その集大成である。彼と同じ大学に勤務している時に、同僚や院生、それに学部のゼミ生を引き連れて、調査に出かけているのは知っていた.その成果は大学の紀要にも載っていたのだが、半世紀も経った今頃になってまとめられたのである。

・調査をした場所は岐阜県で郡上村となっているが、このような村は今もかつても存在していない。場所や人を特定されないための仮称で、現在は郡上八幡市に所属する一山村である。田村さんはなぜ、この地を調査場所として選んだのか。それは一つの小さな集落が、電話というメディアが各戸に引かれることで、それ以後の生活や人間関係、そしてその地域そのものがどのように変化をしていくか。それを見届けたいと思ったからだった。始めたのは1973年で、まさにこの村にダイヤル通話式の電話が引かれるようになった年である。そのタイミングのよさは、もちろん偶然ではなく、情報が田村さんの元に届いていて、長期の調査をしたら面白いことがわかるのではという期待があったからだった。

・「郡上村」は長良川の支流沿いにある谷間の山村で、この時点の世帯数は1200戸ほどだった。村には手広く林業を営む家があり、そこがいわば名主のような役割をしてきた歴史がある。この家にはすでに昭和4年に電話が引かれていたが、それは個人で費用を負担したものだった。戦後になって1959年に公衆電話が設置され、村内だけで通話ができる有線放送も63年からはじまったが、村外との個別の通話が可能になったのは1973年からだった。

・被調査に選んだのは数十戸で、調査の対象は主として主婦だった。この村ではすでに村内だけで通話ができる電話があって、村内でのコミュニケーションには役立っていたが、村外とのやり取りが当たり前になるのは、10年後、そして20年後に行った調査でも明らかである。ここにはもちろん、仕事や学業で家族が外に出る。あるいは外から婚姻などでやって来たり、外に嫁いでいくといったことが一般的になったという理由もあった。日本は1960年代の高度経済成長期から大きな変貌を遂げ、人々が都市に集まる傾向が強まったが、この村でもそれは例外ではなかったのである。

・ただし、人々の都市集中や人口の減少で、眼界集落が話題になり、最近では市町村の消滅が問題にされているが、「郡上村」の人口は現在でも、大きく減少しているわけではない。そこには電話や今世紀になって一般的になったスマホやネットだけでなく、クルマの保有や道路の整備などで、近隣の都市に気軽に出かけることが出来るようになったという理由がある。あるいは工場が誘致されて、働き口が確保されたということもあった。

・しかし、この半世紀に及ぶ調査で強調されているのは、結婚によって外からやってきた女性たちの存在だった。その人たちが、村の閉鎖的な空気を開放的なものに変えていった。面接調査を主婦に焦点を当てて行ったことが見事に当たったのだった。

2024年4月15日月曜日

エドワード・E.サイード 『オスロからイラクへ』『遠い場所の記憶 自伝』みすず書房

・ハマスのイスラエル襲撃以来、パレスチナのガザ地区攻撃が半年も続いている。すでに3万人以上の死者が出て、建物の半数以上が破壊され、人口の7割以上が難民となり、食糧危機の中にあるという。ハマスによってイスラエルにも多くの死者が出て、人質にもとられているとは言え、これほどの仕打ちをするのはなぜなのか。そんな疑問を感じてサイードの本を読み直すことにした。

・エドワード・E.サイードは『オリエンタリズム』や『文化と帝国主義』などで知られている。そして、パレスチナ人であることから、イスラエルとパレスチナの関係については両者に対して鋭い批判を繰り返してきた。『オスロからイラクへ』は、彼の死の直前まで書かれたものである。それを読むと、現在のような事態が、これまでに何度となく繰り返されてきたことがよくわかる。このアラブ系の新聞に連載された記事は1990年代から始まっているが、この本に記載されているのは2000年9月から2003年7月までである。

・題名にある「オスロ」は、1993年にノルウェイの仲介で締結された「オスロ合意」を指している。「イラク」は2001年9月に起きた「アメリカ同時テロ事件」と、その後に敵視されて攻撃され、フセイン政権が倒されたことである。「オスロ合意」はイスラエルの建国以来続いていた紛争の終結をめざして、イスラエルを国家、パレスチナを自治政府として相互が認めることに合意したものだった。この功績を讚えてパレスチナのアラファト議長、イスラエルのラビン首相、ペレス外相にノーベル平和賞が授与されたが、紛争はそれ以後も続いた。サイードはこの合意を強く批判した。イスラエルは建国以来、パレスチナの領土を占領し、住居を破壊し、それに抵抗する人たちを殺傷してきたが、アラファトがそれを不問に付したからだった。

・そんなイスラエルの横暴に対して、パレスチナは2000年9月に2度目の「インティファーダ(民衆蜂起)」を行った。この本はまさに、そこから始まっていて、イスラエルの過剰な報復を非難し、また「インティファーダ」の愚かさを批判している。アメリカで同時多発テロが起こると、イスラエルはパレスチナを同類と見て、いっそうの攻撃をするようになる。白血病を患って闘病中であるにもかかわらず、それに対するサイードの論調は激しさを増していく。サイードの批判の矛先は、イスラエルの後ろ盾になっているアメリカ政府と、パレスチナの現状を無視したアメリカのメディアにも向けられている。しかし、彼の声は、アラブ系の雑誌であるために、アメリカにもヨーロッパにも届かない。

・サイードはパレスチナ人でエルサレムに生まれているが、実業家として成功した父のもとで、エジプトやレバノンで少年期を過ごしている。父親がアメリカ国籍を取得したために、エドワードもアメリカ国籍となり、エジプトのアメリカン・スクールに通って、プリンストン大学に進学し、ハーバードで博士号を取得している。『遠い場所の記憶』はそんな少年時代から大学を卒業するまでのことを、主に父母との関係や親戚家族との暮らしを中心に語られている。豊かなパレスチナ人の家庭で成長し、イスラエルの建国を少年期に体験して、アメリカ人として大人になった。そんな複雑な成り立ちを辿りながら、絶えず見据えているのは「パレスチナ」の地と、そこに暮らし、悲惨な目に遭い続けている人びとのことである。

・この2冊を通してサイードが思い描き、力説し続けているのは、ユダヤ人とパレスチナ人が共生しあって作る一つの国家である。それは夢物語だと批判され続けるが、それ以外には解決の道がないことも事実だろう。サイードが亡くなってからすでに四半世紀が過ぎて、また同じ殺戮が繰り返されている。もう絶望しかない状況だが、それでも、サイードが生きていたら、「共生」にしか未来の光がないことを繰り返すだろう。そんなふうに思いながら読んだ。

2024年2月19日月曜日

小澤征爾逝く

・小澤征爾が亡くなった。ぼくはクラシック音楽をほとんど聴かないし、彼のレコードやCDも持っていない。けれども彼に対する関心はあって、ずい分やせ衰えた最近の姿は気になっていた。

・小澤征爾は斎藤秀雄に師事し、24歳の時にヨーロッパに武者修行に出かけている。その指揮者としての才能がすぐに認められ、いくつもの賞を取り、カラヤンやミンシュ、そしてバーンスタインといった巨匠に師事することになる。その勢いでNHK交響楽団の指揮者に招かれるのだが、その指揮者としての立ち居振る舞いを楽団員から批判され、演奏をボイコットされることになる。以後彼は、日本を去って音楽活動を海外に求めることになるのである。

・ぼくはこの出来事について、音楽に限らずスポーツなどで海外に出向き、成功した人がしばしば経験する、やっかみや拒絶反応を最初に味わった人だと思っていた。それは帰国子女に対する扱いにも共通する、未だに改まらない日本人の島国根性なのだろう。それでつぶされる人もいるが、中には世界的に認められた超一流の存在になる人もいる。そうなると、最近の大谷翔平選手のように、今度は一転して、まるで英雄か神様のように扱うのもまた、相変わらずの現象である。

・小澤征爾は1973年から30年近くをボストン交響楽団の音楽監督として活動した。しかし国内においても、1984年から師を偲んで「斎藤秀雄メモリアルコンサート」を国内で開き、「斎藤記念オーケストラ」を結成して、松本市などでのコンサートを定期的に行ってきた。YouTubeを検索すると、さまざまな場での活躍を見ることができるが、おもしろいのは、コンサートそのものではなく、そのリハーサル場面を収録したものである。彼は事細かに楽団員に指示し、そのたびに理由を明確に伝え、時には楽団員の意見を聞きながら、一つの作品を仕上げていく。そのやり方は、一流の演奏家に対しても、小学生に対しても変わらないのである。

・クラシック音楽に疎いぼくには、指揮者は単に飾り物にしか見えなかった。小澤征爾の指揮者としてのパフォーマンスは独特で見栄えがいい。そこにカリスマ性を見る人もいて、彼の評価は何よりそこにあるのだろうと思っていた。しかし彼のリハーサル風景を見て、指揮者は脚本をもとに舞台を作り上げる演出家であり、なおかつコンサートの場で聴衆の視線を一点に集中させる主役的な存在であることを改めて認識させられた。

・小澤征爾が20世紀後半から21世紀にかけて、世界を股にかけて痛快に生きた人であることは間違いない。とは言え、申し訳ないが、彼の死をきっかけにして、彼が指揮した作品を改めて聴いてみようかという気にはなっていない。彼の指揮した音楽が、他とは違っていることが、やっぱりぼくにはよくわからないからである。クラシック音楽音痴としては、彼の魅力はやっぱり、その生き様と立ち居振る舞いにある。

2023年12月11日月曜日

加藤裕康編著『メディアと若者文化』(新泉社)

・「メディアと若者文化」というタイトルは何とも懐かしい感じがする。そう言えばずっと昔に、こんなテーマで論文を書いたことがあったなと、改めて思った。1970年代から80年代にかけての頃だが、自分が若者とは言えない歳になった頃には「若者文化」には興味がなくなっていた。

・この本の編著者である加藤裕康さんは、僕が勤めていた大学院で博士号を取得している。ゲームセンターに置かれたノートブックをもとに、そこに集まる人たちについて分析した『ゲームセンター文化論』は橋下峰雄賞(現代風俗研究会)をとって、高い評価を受けた。そんな彼から、この本が贈られてきたのである。

・僕にとって「若者文化」は何より社会に対して批判的なもので、メディアとは関係なしに生まれるものだった。それがメディアに取り上げられ、社会的に注目をされると、徐々にその精気を失っていく。典型的にはロック音楽があげられる。そんな意識が根底にあるから、日本における70年代の「しらけ世代」とか80年代の「新人類」、そして90年代以降の「オタク」などには批判的で、次第に関心を薄れさせていった。当然、現在の若者文化などについてはまったく無関心で、そんなものがいまだに存在しているとも思わなかった。

・「若者」は第二次大戦後に注目された世代で、政治的、社会的、そしてもちろん文化的に世界をリードする存在として見られてきた。それが徐々に力を失っていく。この本ではそんな「若者論」の系譜が、加藤さんによって、明治時代にさかのぼって、「青年」といったことばとの関係を含めて語られている。そう言えば大学院の授業で取り上げたことがあるな、といった文献やキーワードが並んでいて、何とも懐かしい気になった。

・若者文化がメディアとの距離を縮め、やがてメディアから発信されるものになったのは80年代から90年代にかけての頃からだった。「新人類」とブランド・ファッション、「オタク」とアニメがその典型だろう。しかし、2000年代に入ると、メディアは携帯、そしてスマホに移っていき、若者文化もそこから生まれるようになる。あーなるほどそうだな、と思いながら、彼の分析を読んだ。

・で、現在の若者文化だが、この本で取り上げられているのは、「自撮りと女性をめぐるメディア研究」や「『マンガを語る若者』の消長」そして「パブリック・ビューイング」に参加する若者の語りに<にわか>を見る、といったテーマである。知らないことばかりだったから面白く読んだが、現在の若者文化とは、そんなものでしかないのかという感じもした。そう言えば、この本には「語られる『若者』は存在するのか」という章もある。そこで指摘されているのは。「若者」に対して語られる、たとえば保守化といった特徴や、それに向けた批判が、この世代に特化したものではなく、全世代や社会全体に現れたものだということである。

・そう言った意味で、この本を読んで感じたのは、それで「若者」はいなくなったし、「文化」も生まれなくなったということだった。あるいは、かつては「文化」を作り出す上で強力だったマス・メディアが、スマホやネットの前に白旗を掲げたということでもあった。

2023年10月16日月曜日

ジャニーズ騒動その後

|

・ジャニーズ事務所についての問題が混迷を極めている。メディアもスポンサー企業も、今まで知らぬふりを決め込んできたのに、ジャニー喜多川による性犯罪が白日の下に晒されはじめた途端に、ジャニーズ事務所との決別を言い始めた。メディアもスポンサー企業もぐるじゃないかと疑われることを恐れての自己保身だと言わざるを得ない。 ・そんなふうに思っていたら,『日刊ゲンダイ』に興味深い記事があった。「ジャニーズ事務所のメディア支配…出発点はメリーによる弟ジャニーの『病』隠し」と題された記事で、そこにはジャニーの病を知っていた姉のメリーが、その病がまた、魅力的なアイドルを嗅ぎ出す特殊な才能であることに早くから気づいていたと書いてあった。そんなふうに見つけた少年たちを次々アイドルにして急成長した「ジャニーズ事務所」は、実質的な経営を姉のメリーが取り仕切ってきたというのである。 ・この記事を読んで、僕はトリフを見つけ出す犬のことを連想した。獲物がトリフだったらもちろん,罪はないが、相手が少年で,それが性的欲望をかなえる対象だったのだから、発覚すれば当然、大問題になる。姉のメリーにとって、弟のジャニーの性癖を野放しにすることと、それを徹底的に隠すことが、事務所の存亡にとって一番の課題になったのである。 ・「ジャニーズ事務所」から排出されたタレントが、やがてテレビの視聴率を左右するほどの力を持つようになると、ジャニーの性癖やその被害者のことを知っていても、テレビもスポンサー企業も、そのことを不問に付しつづけた。それは「週刊文春」がそのことを記事に書き,「ジャニーズ事務所」が訴えた裁判で、文春が勝ってジャニーの性犯罪が認められた時も、テレビはもちろん,大手の新聞も,そのことをほとんど取り上げなかった。 ・.ジャニーから性的被害を受けた少年は数百人に及ぶという。それ自体何ともおぞましいことで、僕は「ジャニーズ事務所」は別組織として出直すのではなく,即刻解散すべきだと思う。所属タレントたちはそれぞれ別の会社に所属すればいいのである。しかし,同じくらい重要なのは、テレビや新聞が罪深さを自覚して、反省することだと思う。そもそもこの事件はイギリスのBBCが明るみに出してやっと動き出したことなのである。 ・もう一つ,気になっていてうまく理解できないのは、ジャニーが性的欲望の対象にした少年たちが、アイドル・スターとして人気を博するようになっていったという事実である。そのスターたちに憧れ,ファンになった多くは少女たちだった。彼女たちにとっても、惹きつけられる要因は性的欲望だったのだろうか。そんな疑問は、そもそも日本に特殊に発展した「アイドル」という現象全般に繋がっていく。アニメが世界を席巻したことを含めて,極めて特殊日本的な特徴のように思う。それを読み解くのは、やっぱり「かわいい論」再考になるのだろうか。もう少し若かったらやって見たかったテーマだと思う。 |

2023年9月11日月曜日

万博って何なのか

井上さつき『音楽を展示する パリ万博1855-1900』(法政大学出版局)

・2025年に開催される大阪関西万博が工事の遅れなどで話題になっている。そもそもなぜ今万博なのか。その意図がよくわからない。と言うより大阪市はカジノを中心にしたIR(統合型リゾート)を作ることを狙って、万博をその隠れ蓑にしたと批判されている。地盤がまだ安定していないゴミの埋め立て地だから、建物を造っても沈下してしまうし、交通手段もかぎられている等々、問題は山積みだ。

・この万博のテーマは「いのち輝く未来社会のデザイン」で、サブテーマとして「いのちを救う」「いのちに力を与える」「いのちをつなぐ」と極めて抽象的でよくわからない。確かに温暖化は深刻だし、戦争や紛争はたえないが、そんな現実的な問題を具体的にテーマにしているわけではないようだ。

・そもそも万博って何なんだ。そう思って、書架に読まずに積んであった万博関連の本を探してみた。井上さつきの『音楽を展示する』は19世紀中頃から20世紀初頭にかけて何度か行われた「パリ万博」について、主に音楽に焦点を合わせて論じたものである。万国博覧会は1851年にロンドンで初めて開催された。パリ万博は1855年に開催され、続いて1867年、78年、89年、そして1900年とほぼ10年ごとに開かれた。パリでの開催はこの後1937年で、その後は開かれていない。

・パリ万博は産業革命を誇示したロンドン万博と違って、産業の他に芸術の展示を重視した。しかし絵画や彫刻と違って、音楽は、常設の展示ではなくコンサートという形で行われる必要がある。この本には、その音楽の展示方法の工夫や、演奏され歌われる音楽の種類、それらを聴きに来る聴衆の階層などが、開催年度によっていろいろと見直されてきたことがよくわかる。パリ万博といえばエッフェル塔ぐらいしか思い浮かばなかったが、パリが芸術の街と言われるようになる上で、万博が果たした役割が大きかったことを再認識した。

・万博は産業の発展を目的に始まり、文化的な側面を追加して、人々に近代化による社会の変化を実感させることに役立ったが、その産業は20世紀になると二つの世界大戦を引き起こすことにもなった。1970年に開催された大阪万博は、大戦から立ち直った日本や世界の現状、あるいは宇宙への関心などを展示する上で大きな意味があったと言われている。しかし、その後の万博ははっきりいって、もうやる必要のないものになってきていると言えるだろう。今さら世界中から最新技術や文化的なイベントを一ヶ所に集めて開催される意味がどれほどあるのか、はなはだ疑問なのである。

・だからこの本を読んでまず感じたのは、万博の意義はすでになくなっているということだった。クラシック音楽がコンサートホールで聴くものとして確立し、印象派やキュービズムなどの美術が美術館に展示され、高額の値段で売買されるようになったのは、まさに19世紀の後半の万博が華やかに開催された時期と重なるのである。あるいは20世紀になると映画やラジオやレコードといった技術が普及し、やがてテレビが登場するようになる。そして、20世紀終わりからのインターネットである。19世紀末から始まったオリンピックと併せて、こんなものを未だに当てにしている日本の政治家たちの古びた感覚に、もううんざりするしかないのである。

2023年7月24日月曜日

富士山はなぜ文化遺産なのか

上垣外憲一『富士山 聖と美の山』(中公新書)

・今年は富士山が世界遺産に認められて10年になる。コロナ禍で、一時的に減ったとは言え、最近は海外からの旅行者が目立っている。日本に来たら富士山というのは定番で、次は京都といった旅程を組んでいる人も多いのだろうと思う。そう言えばコロナ前は中国人の団体客が目立っていたが、今は世界中からやってきているようだ。富士登山をする人、河口湖で自転車に乗って、あるいは歩いて楽しむ人など様々だ。

・ところで富士山は世界文化遺産だが、最初は自然遺産として申請をした。ところが、世界の山に比べて特に秀でているわけではないことや、開発が進みすぎていること、あるいはゴミが目立ち、トイレの設備が少ないことなどを理由に却下されたのである。確かに火山の独立峰で富士山より高い山は世界にいくつもある。富士山が特別の山であるのは、日本人にとってだけなのである。

・で、それならと文化遺産で再申請して、やっと認められたのである。そもそも世界遺産に申請することに批判的だった僕は、いったい富士山のどこが文化遺産なんだと思っていた。そんな疑問もあって、上垣外憲一の『富士山 聖と美の山』を買ったのだが、読まずに積んでおいて、10年経ったというニュースを聞いて改めて読む気になった。「はじめに」で出てくるのは以下のような文である。

富士山は、日本列島という人口も比較的稠密(ちゅうみつ)な、文化的な伝統にも奥深いものを持っている国に位置している。当然、この偉大な山とその周辺に住む人々との間に様々な形での交流が生まれてくる。・読んでみると、確かにその交流が長い歴史を持っていることがよくわかる。富士山にかぎらず山に対する信仰は、奈良や平安の時代からあった。おそらくそれ以前の縄文の頃から、山の近くで暮らす人にとって、山は神様の住むところとしてあったのだろう。そのような基盤があって平安時代以降になると、歌に詠まれたり、絵に描かれたりし、また様々な伝説が生まれることになった。修験道も盛んになって白山などの山が開かれたが、富士山にも長い歴史があったようだ。

・聖徳太子が甲斐の黒駒に乗って富士山を飛び越えている「聖徳太子絵伝」、雪舟が描いた「富士三保清見寺図」狩野探幽「富士山図」、そして江戸時代になると北斎や広重などが浮世絵に描くようになる。「更級日記」や「十六夜日記」「伊勢物語」でも語られ、「古今和歌集」や「新古今和歌集」にも詠まれた和歌が載っている。そこには盛んに噴火を繰り返した平安時代と、穏やかになった鎌倉時代の対照が描きだされている。参勤交代をした大名が見た富士山、朝鮮通信使にとっての富士山、そして富士講で盛んになった庶民たちが登った富士山。この本を読むと、時代によって語られ、詠まれ、描かれる富士山はさまざまだが、途切れることなく注目され、崇められてきたことがよくわかる。

・明治になると富士山にはナショナリズムといった思想がかぶせられる。あるいは日本にやってきた欧米人が語るようになる。そして戦後にリゾート地となった富士山。確かに文化遺産と言えるかな、と認識を新たにした。とは言え、五重の塔や鳥居越しに見える富士山に人気が集まるのは、外国人が好むとは言え、陳腐すぎて、なんだかなーと思ってしまう。

-

・ インターネットが始まった時に、欲しいと思ったのが翻訳ソフトだった。海外のサイトにアクセスして、面白そうな記事に接する楽しさを味わうのに、辞書片手に訳したのではまだるっこしいと感じたからだった。そこで、学科の予算で高額の翻訳ソフトを購入したのだが、ほとんど使い物にならずにが...

-

12月 26日: Sinéad O'Connor "How about I be Me (And You be You)" 19日: 矢崎泰久・和田誠『夢の砦』 12日: いつもながらの冬の始まり 5日: 円安とインバウンド ...

-

12月 22日 国会議員の定数より歳費の削減を! 15日 鉄道旅に見る中国の変容 8日 紅葉が終わった 1日 工藤保則『野暮は承知の落語家論』青弓社 11月 24日 『スプリングスティーン 孤独のハイウェイ』 17日 仕事を辞めて8年も経った? 10日 ドジャース...