|

・久米宏が亡くなった。81歳だから僕とは4つ違いだ。初めに彼を知ったのは1970年に始まった永六輔が司会するTBSの『土曜ワイドラジオTokyo』だった。僕は京都に引っ越してラジオを聴かなくなったし、久米の人気が出た『ザ・ベストテン』は見なかったから、彼についての記憶はほとんどない。しかし1985年にテレビ朝日の『ニュースステーション』が始まると毎日欠かさず見る番組になった。よそ行きの態度で原稿を読むだけのアナウンサーとは違って、くだけた調子で自分の意見もはっきり言う久米のスタイルに好感を持った。 ・筑紫哲也が司会をする『NEWS23』が硬派的特徴を前面に出して始まると、久米も負けじと発言をして、政治や社会、経済などについて、それまではあまり取り上げなかった事件や問題をニュースにするようになった。夜の10時から12時ぐらいまではいつもテレビをつけていて、横目でちらちら見ながら本を読んだり論文を書いたりといった生活がずっと続いた。80年代から90年代にかけては自分でも一番勉強した時期だったと記憶しているが、テレビをよく見たのもこの時代だったのかもしれないと思う。 ・今でも一番鮮明に覚えているのは2001年の9月11日に起きたニューヨークの貿易センタービルへの旅客機の衝突だった。高層ビルに最初の旅客機が衝突して大騒ぎになっているところに、また別の旅客機が衝突する。で、二つのビルが続けて崩壊したのである。この事件は『ニュースステーション』が始まる直前に起きたから、『ニュース23』が’終わる頃まで、一瞬も目が離せないほど釘付けになったことを記憶している。ネットはまだ普及途上だったから、テレビの力を見せつける事例だった。 ・久米は2004年に『ニュースステーション』を辞めている。その理由は明言されていないが、番組内での彼の発言が有力政治家や番組スポンサーから批判され、自由にものが言えなくなったことが指摘されている。その後彼はラジオで番組を持って、言いたいことを自由に話すようになった。2008年には筑紫も『NEWS23』を辞めているが、その理由は肺ガンで、亡くなったのはその7ヶ月後だった。二人が辞めた頃から、僕はこの時間帯にテレビを見ることはしなくなった。ニュース番組で見るのは金平茂紀がキャスターを務める『報道特集』ぐらいで、それも彼が辞めた後は、それほど見なくなった。 ・テレビが権力やスポンサーに弱いメディアであることがあからさまになったのは東日本大震災があった2011年以降だろう。とりわけそれが露骨になったのは安倍晋三が首相に復活した2013年以降である。そして、そんな力に抗う人もテレビには出なくなった。ネットの急成長に押されて影響力を失ってしまったテレビはますます権力におもねり、スポンサーの言いなりになっている。その意味で久米の死はテレビの終わりと言ってもいいのかもしれないと思った。 |

2026年1月19日月曜日

久米宏とテレビの終わり

2026年1月12日月曜日

黒川創・滝口夕美編『加藤典洋とは何者だったか?』SURE

・高市早苗が首相になって、急に怪しい状況になってきた。台湾有事で中国を激怒させ、トランプべったりでアメリカ依存をよりはっきりさせた。トランプの傍若無人ぶりはエスカレートするばかりだから、このまま行ったら世界が壊れてしまうのではといった恐怖さえ感じてしまう。こんな時に思ったのは加藤典洋だったらどう発言するかといった思いだった。彼が書いたものの中で一番記憶に残っているのは、1999年に書かれた『日本の無思想』(平凡社新書)の中の敗戦による戦前と戦後の「切断」についての次のようなことばである。

・高市早苗が首相になって、急に怪しい状況になってきた。台湾有事で中国を激怒させ、トランプべったりでアメリカ依存をよりはっきりさせた。トランプの傍若無人ぶりはエスカレートするばかりだから、このまま行ったら世界が壊れてしまうのではといった恐怖さえ感じてしまう。こんな時に思ったのは加藤典洋だったらどう発言するかといった思いだった。彼が書いたものの中で一番記憶に残っているのは、1999年に書かれた『日本の無思想』(平凡社新書)の中の敗戦による戦前と戦後の「切断」についての次のようなことばである。一つは天皇との関係における「切断」です。もう一つは憲法との関係における「切断」です。また三つ目は、戦争の死者との関係における「切断」です。そして最後は、旧敵国との関係における「切断」ということになるでしょう。 『日本の無思想』pp.67-68・黒川創・滝口夕美編『加藤典洋とは何者だったか?』は、こんな主張も含めて、加藤典洋が書き残したすべての著作に触れて、改めてその実像に迫っている。驚いたのはその著作が主だったものだけで50冊を超えているということだった。僕もかなり読んでいるつもりだったが、その2割ほどに過ぎなかったからである。さらにもっと驚いたのは、この本に関わっている人たちの多くが、加藤典洋とかなり近い距離にいた人たちで、生身の彼を良く知っていたということだった。 ・編者の黒川創は雑誌『思想の科学』で長い間加藤と一緒に編集の仕事をしてきたし、鶴見太郎は加藤が明治学院大学で初めて教鞭をとった時に学生だった。共編者の滝口夕美は黒川のパートナーだが、彼女もまた明治学院大学で加藤の講義を受けている。そんな関係の中から出てくるのは、個人的に良く知っているからこその発言の数々で、著作でしか知らない僕の加藤に対する印象とはずいぶん違ってもいておもしろかった。 ・加藤は2011年の東日本大震災の時にはアメリカにいて、その揺れを経験しなかった。ところが帰国してすぐに福島に行き、何度も通って『3.11 死に神に突き飛ばされる』(岩波書店)を書いた。政府や原子力の専門家、そしてメディアに対する強烈な批判に対して、僕は納得して読んだが、その時期の加藤がずいぶん変わった印象を持たれたようだった。それまでは発言することはあっても直接行動することが少なかったのに、震災と原発による被害に対しては血相を変えて行動したからである。 ・加藤は一貫して、日本の戦前と戦後、そして現在における問題や矛盾を突いてきた。僕はその主張に微妙な変化があったことに無頓着だったが、この本では、加藤が見せたブレや変化が指摘されている。安部政権時における憲法と自衛隊、対米従属と戦前復帰型の国家主義の台頭といった矛盾に対して、まるで絡まりあってほどけない糸を必死にほどこうとしていたというのである。 ・であれば、彼が生きていたならば、現在の高市政権や、トランプ大統領に対してどんな批判をしたのだろうかといったことを想像したくなった。僕はもう半分絶望した気分になっているが、それでも、現状からは目をそらさないでおこうと思っている。いや、そんなんではダメで、今こそ声を大にして批判する必要があるのだ。そんな声も聞こえてくる気がするが、果たしてどうなんだろうか。 |

2026年1月5日月曜日

ニール・ヤングの反トランプ宣言

・ニール・ヤングが"as time explodes"と名のついたビデオをYouTubeにアップした。歌わないが楽器演奏をバックにホワイトハウスの解体工事が映されるところから始まる。壊されたのは東側部分で、ここに新たに大宴会場を作ろうというのである。ホワイトハウスが歴史的建造物で、大統領に解体する権限があるのかどうか問われている。そもそも工事前には建物自体には手をつけないといっていたのである。

・ニール・ヤングが"as time explodes"と名のついたビデオをYouTubeにアップした。歌わないが楽器演奏をバックにホワイトハウスの解体工事が映されるところから始まる。壊されたのは東側部分で、ここに新たに大宴会場を作ろうというのである。ホワイトハウスが歴史的建造物で、大統領に解体する権限があるのかどうか問われている。そもそも工事前には建物自体には手をつけないといっていたのである。・このビデオが次に攻撃するのはトランプにしっぽを振っているAmazonやFaceBookの創業者やテスラのイーロン・マスク、それにAppleのCEOといった人たちだ。「1%が世界を台無しにする」と書かれた横断幕が掲げられている。王様はいらないという反トランプデモや、不法移民追放に抗議するデモには、州兵が動員され、激しい暴力が加えられる。2分ほどのビデオだが、彼の主張は極めて真っ当だ。

・このビデオには"as time explodes 2.0"と"as time explodes 3.0"の続編がある。2.0では農作業に従事する不法移民を取り締まる様子や、働き手がいなくなって収穫できずに転がる作物が映し出される。逃げる者には催涙弾が撃たれ、捕らえられた人たちの足には鎖が巻き付けられてる。大規模経営の農場では違法入国かどうかにかかわらず、大勢の労働力が必要なのである。野菜や果物、卵などは当然、品不足になっているはずだ。

・3.0は視点を広げて、ヒトラーのユダヤ人虐殺の実写フィルムで始まり、アメリカの開拓時にあった先住民に対する残虐行為が映される。それに続くのはイスラエルのパレスチナでの暴挙である。トランプとネタニヤフが握手をして、ガザへの空爆となる。きれいな町並みが次々と廃墟になり、逃げ惑う人たちにはイスラエル兵が銃を向ける。その他にも世界中で起きた惨劇が登場し、突然、ニューヨーク市長に当選したマムダニが映し出される。

・ニール・ヤングはこれまでにも、歌はもちろん活動として、政治批判は行ってきた。で、現在でもその姿勢は変わらない。メタを批判してフェイスブックやインスタグラムのアカウントを停止したし、イーロン・マスクのX/Twitterも辞めている。さらにはAmazonから自分のディスコグラフィーを削除することを表明し、これらのSNSやネットビジネスへのボイコットを呼びかけている。

・もちろん、メッセージは音楽でも行っている。新作の ‘Big Crime’ は正面からのトランプ批判の歌である。MAGA(アメリカを再度偉大に)はいらない。町に兵士などいらない。ホワイトハウスで犯罪が起きている。億万長者のファシストが独占するシステムを停止しろ。と、極めて直接的なトランプとその周辺に対する抗議のメッセージである。こんな主張を掲げたコンサートも行っている。

・ニール・ヤングはもう80歳だ。しかしその反骨精神は全く衰えていない。多くのミュージシャンが亡くなっていく中で、まさに孤軍奮闘である。彼は2020年にアメリカ国籍を取得して、カナダとの二重国籍になった。二つの国を頻繁に行き来しているのだが、トランプ批判をすることで入国を拒否されるのでと心配されている。 公式サイトには最近の活動が詳細に書かれている。

2026年1月1日木曜日

今年もよろしくです

|

|

・明けましておめでとうございます。と言いたいのですが、何とも不安の多い年明けです。政権が石破から高市に代わって、急にキナ臭くなりました。台湾有事は日本有事。国会でのこんな発言に中国が激怒しています。その影響が様々なところで出ていますが、首相は失言だったとは認めていませんし、謝罪もしていません。にもかかわらず、政権支持率は高止まりしたままですし、良く言ったなどと絶賛する声も聞こえるようです。 ・中国は一党独裁の国ですが、日本はどこよりも貿易額が多い国ですから、もっとうまくつき合う必要があるのです。他方で、アメリカにはますます近づいて、親米反中の姿勢が鮮明になりました。しかしトランプ大統領は中国とはうまくつきあいたいようで、台湾有事などは想定していませんから、日本ははしごをはずされることになるかもしれません。 ・防衛費を増額するために国債に依存した大規模な予算を組むようです。物価が上がり貧困家庭が増え、社会福祉や医療費の国民負担も増えています。首相は積極財政でもっと豊かな国にと言いますが、失敗したアベノミクスの再現では、ますます経済もひどいことになるでしょう。そもそも防衛費の増額を国債で賄うのは、戦争に突入した戦前の政策と同じなのです。 ・政治や経済、そして社会についての識者の多くが批判しているにも関わらず、高市人気に衰えは見えません。若い世代の支持は特に強いようですが、どこまで歴史や現在の事実を知り、将来を考えているのでしょうか。「日本人ファースト」で支持を急成長させた参政党同様に、真偽不明でも目先の目立つことを大声で主張すれば、それについてくる人が大勢いる。そんな風潮がますます強くなっています。パレスチナやウクライナの惨状を含めて、少しでも光明が差す一年になってほしいと願うばかりです。 ・私的なことで言えば、77歳になって80代もすぐそこまでやって来ました。ここまでまあまあ健康でこれたことに感謝ですが、身体の衰えを感じることも多くなりました。右まぶたが重たく下がり医者に行くと副鼻腔炎と診断されました。それは治ったと言われたのですが、まぶたはまだ少し重い感じがしますし、鼻がつまることも多いです。 ・この冬は11月から寒くて、薪ストーブを早くから燃やしましたから、薪の消費量が増しています。であれば、新しい薪を作るために薪割りに励まなければなりません。老骨にむち打って斧を振り上げる。そんな毎日を春先まで続ける必要がありますから、体調に気をつけてと思う今日この頃です。 |

2025年12月22日月曜日

国会議員の定数より歳費の削減を!

|

・臨時国会が終わった。公明党の政権離脱と日本維新の会の連立によって始まったのだが、何ともひどく危ない国会だった。高市首相の発言によって中国が硬化して、様々な圧力を加えてきている。首相は発言を訂正しないから、圧力はますますエスカレートするだろう。ところが政権支持率はほとんど下がらないから、彼女は突っ張ったままである。中国には貿易でアメリカ以上に依存しているからどこより重視すべきなのだが、一体どういうつもりなのか疑問に思う。香港の現状を見ても独裁色の強い国家であることは明らかだが、それだけに、もっと慎重な対応が必要なはずなのである。そのことは、横暴に振る舞うトランプ米大統領もよくわかっていて、高市発言を直接戒めたようである。 ・ところで、自民党総裁にはなれたが総理にはなれないかもしれないと泣き言を言ったのに、維新が連立に加わることになった途端の右旋回である。公明党のブレーキが無くなったのだから当たり前だが、防衛予算のGDP比2%の今年度中の実現をさっそく公言した。財源をどうするかはもちろん、曖昧なままである。何が必要かを精査して決めるといった石破政権の方針は問答無用に反故にされたのである。反故にされたのは他にも米の生産増にも及んでいて、お米券などというばらまきで誤魔化そうとしている。 ・維新は連立に参加する条件として唐突に、衆議院の議員定数削減を言い出した。何より政治資金規正法の改正こそが重要なのに、高市首相は立憲民主党の野田代表に、そんなことより議員定数について議論しましょうと言い放った。結局、政治資金規正法を優先して議員定数は次の通常国会に持ち越しになったのだが、とんでも国会を象徴する案件だった。 ・維新は「身を切る改革」を党のスローガンにしている。議員定数削減はその主張に沿うものだが、連立政権に入った途端に、議員の政治資金の使い道についての疑惑が暴露された。印刷費を秘書が経営する印刷所に払ったとか、政治資金をキャバクラなどでの飲食費に使ったなどである。維新の不祥事はこれまでにも、地方議会の議員を含めて多発していて、身を切るなどがまやかしであることは明らかなのである。 ・そんな実情を見て思うのは、今必要なのは議員定数の削減ではなく、議員報酬の見直しにこそあるということだ。国会議員は年額で2100万円超の歳費をもらう他に、「文書通信交通滞在費(月100万円)」や「立法事務費(月65万円)」と秘書給与やJRの無料パスも交付されている。ところがそれらを何に使っているかが不透明だから、いろいろと怪しい金の使い道をしたことが暴露されるのである。国会議員の定数は他国と比べて決して多くはないが、議員が手にする報酬こそが圧倒的に多額で、しかも使い道が不明瞭なままなのだ。 ・日本の国会議員はアメリカやイギリスの1.5倍以上の報酬を手にしている。しかも日本人の年収は逆に米英の半分かそれに近い数値だから、いかに日本の国会議員が優遇されているかがよくわかる。議論すべきはここのはずだが、自分の懐に入るお金を減らすことなどは、ほとんどの政党も議員も考えてはいない。「身を切る」などとはちゃんちゃらおかしい政策なのである。 |

2025年12月15日月曜日

鉄道旅に見る中国の変容

・俳優の中山卓也が鉄道で旅する番組をよく見ている。シンガポールを出発して東南アジアを北上し、ラオスから中国に入って西に進み、中央アジア、東欧から最後はスペインのジブラルタル海峡まで行くという長い旅行である。番組タイトルは「地球旅」だが、もちろん一挙に旅するというわけではない。最初はシンガポールから中国の昆明までで4月から始まったが、11月からは中国をあちこち巡っている。このペースでは、辿り着くのは何年も先になるだろう。もちろん、中山にとっても、旅は細切れで進むということになるはずだ。

・俳優の中山卓也が鉄道で旅する番組をよく見ている。シンガポールを出発して東南アジアを北上し、ラオスから中国に入って西に進み、中央アジア、東欧から最後はスペインのジブラルタル海峡まで行くという長い旅行である。番組タイトルは「地球旅」だが、もちろん一挙に旅するというわけではない。最初はシンガポールから中国の昆明までで4月から始まったが、11月からは中国をあちこち巡っている。このペースでは、辿り着くのは何年も先になるだろう。もちろん、中山にとっても、旅は細切れで進むということになるはずだ。・この俳優の気さくさが功を奏しているのか、鉄道の中でも街中でも、良く話しかけてその土地の様子をうまく聞きだしている。しかし話しかけることばは日本語で、返ってくるのが現地語だから、やっぱり違和感がある。なぜこの種の番組は通訳を登場させないのかといつも不思議に思うところである。 ・そんなふうにして、シンガポールからマレーシア、タイと北上してラオスに入ったのだが、昔ながらの鉄道に交じって新幹線に似た高速の長距離電車が走っているのに驚いた。しかしその驚きはラオスでさらに高まることになる。ラオスの首都のヴィエンチャンからは中国に通じる高速鉄道が敷かれていて、その建設資金は中国によってもたらされているというのである。まさに一帯一路である。 ・今は中国の主に内陸部を走る鉄道に乗って旅しているのだが、その大半は高速鉄道である。中国の高速鉄道は2007年以降に本格化したというからまだ20年も経っていないのだが、すでにその路線は中国全土に張り巡らされ、25年時点では5万キロに達しているそうだ。中国の鉄道網の総距離は15万キロと言われているから、その三分の一が高速化したということになる。中国が日本のGDPを抜いたのは2009年だが、現在ではほとんど停滞している日本の5倍に成長している。その急速な発展は、中山卓也が高速鉄道に乗って降り立ったどんな中小都市にも林立する高層ビルによってもよくわかるのである。ちなみに日本の新幹線の総延長は3300キロである。  ・中国の鉄道を旅する番組は以前にも関口知弘が2007年に行っている。「関口知宏の中国鉄道大紀行」という名で2007年に、チベットのラサから西安までの春と西安からカシュガルまでの秋の2回にわけて放送された。そこで乗った36000キロにもなる鉄道旅のほとんどは電気かディーゼルの機関車が引っ張る列車で、乗客の中には人民服を来た人もいたし、降り立った町には昔ながらの風景が当たり前だった。経済成長の恩恵はまだ全土に行き渡るほどではなかったのである。その番組はNHKのアーカイブではもちろん、YouTubeでも見ることができる。

・中国の鉄道を旅する番組は以前にも関口知弘が2007年に行っている。「関口知宏の中国鉄道大紀行」という名で2007年に、チベットのラサから西安までの春と西安からカシュガルまでの秋の2回にわけて放送された。そこで乗った36000キロにもなる鉄道旅のほとんどは電気かディーゼルの機関車が引っ張る列車で、乗客の中には人民服を来た人もいたし、降り立った町には昔ながらの風景が当たり前だった。経済成長の恩恵はまだ全土に行き渡るほどではなかったのである。その番組はNHKのアーカイブではもちろん、YouTubeでも見ることができる。・この二つの旅番組を比較して見て驚くのは、GDPが日本の5倍になった、この20年あまりの中国の変貌ぶりである。それを目の当たりにして思うのは、高市首相の発言とそれを支持する世論の浅はかさである。中国なんてやっつけちまえといった威勢の良さは、鬼畜米英と叫んで戦争に突き進んだ愚行の再現を感じさせるものでしかない。そんな不安すら覚えてしまいかねないのである。 ・中国は日本にとって最大の貿易国だが、そうなったのはやはり2007年だった。現在では輸出入総額の20%以上を中国が占め、アメリカは15%に留まっている。にもかかわらず日本はトランプの関税政策にはへつらった態度を取っているのに、中国には高飛車なのである。中国が本気になって貿易を制限しはじめたら、日本経済はどうなるのか。中国の現在の国力と、その関係の重要さについて、もっと冷静になって考えなければダメだな、と思わされた番組だった。ちなみに中国の輸出入総額に占める日本の額は7%に過ぎないのである。 |

2025年12月1日月曜日

工藤保則『野暮は承知の落語家論』青弓社

・工藤さんから本が届いた。二冊目で、前のは『46歳で父になった社会学者』だったが、今度は『野暮は承知の落語家論』である。まるで違うテーマだが、そう言えばずいぶん前に『三田落語会』というCDのボックスを彼からいただいていた。落語好きは知っていたが、まさか本まで出すとは思わなかった。いただいたからには紹介しなければいけないが、僕は落語にはあまり興味がない。京都にいる頃はテレビで米朝や枝雀、文珍や鶴瓶などを聞くことはあったが、最近は全く聞かなかった。

・工藤さんから本が届いた。二冊目で、前のは『46歳で父になった社会学者』だったが、今度は『野暮は承知の落語家論』である。まるで違うテーマだが、そう言えばずいぶん前に『三田落語会』というCDのボックスを彼からいただいていた。落語好きは知っていたが、まさか本まで出すとは思わなかった。いただいたからには紹介しなければいけないが、僕は落語にはあまり興味がない。京都にいる頃はテレビで米朝や枝雀、文珍や鶴瓶などを聞くことはあったが、最近は全く聞かなかった。・この本で取り上げられている落語家は古今亭志ん朝、立川志の輔、柳家喬太郎、春風亭一之輔、小沢昭一、そして神田伯山である。志ん朝は昔に聞いた記憶はあるが、他の人はない。それに小沢昭一は役者だし、伯山は講談師だ。さて困ったと思ったが、とりあえずはYouTubeで探して聞いてみることにした。志ん朝は若手の有望格として若旦那を話すことに長けていたが、落語協会の分裂騒動などがあって、名実ともに旦那に磨き上げられていく。そんな説明には何となく納得できたが、後の喬太郎や一之輔は全くピンと来ない。柳家喬太郎には「間の可能性」、春風亭一之輔には「生活者の了見」というタイトルがついているが、話を一つ二つ聞いたぐらいでわかるはずもない。そんな諦めが先に立った。 ・しかし、テレビの司会で知っていた立川志の輔と師匠の談志の関係は面白かったし、小さい頃から落語に馴染み、大学から演劇に進んだ小沢昭一の話も面白かった。志の輔の章は「座布団の上の演劇」となっていて、「志の輔は登場人物に感情を込め、一人ひとりの人物になりきろうとする」とあった。確かにいくつか聞いた新作落語には、そんな特徴が見て取れた。それが談志譲りであることは古典である「芝浜」を談志と志ん朝で聞き比べてよくわかった。志ん朝は滑らかな口調で話すのだが、談志は確かに登場人物を演じていたのである。 ・小沢昭一は特異な性格俳優だったが、晩年には日本の放浪芸を訪ねて、レコードや本を出している。落語で育ち、新劇に転じて舞台や映画で活躍するが、そこに安住できずにまた落語の世界に戻っていく。小沢昭一は好きな俳優で、その放浪芸への傾注や自らを河原乞食と名乗った時期には、熱心に見聞きし書いたものを読んだこともあった。しかしその彼が寄席に戻って、舞台で話をし、ハーモニカを吹いたことは知らなかった。 ・最後の章は講談師の神田伯山で、これについてもさっぱりだったが、落語が直接聞き手に話しかけるのに講談は本を読んで聞かせる芸だとあって、あそうか、と思うところがあった。つまりコミュニケーションには三つのパターンがあって、まずは落語のように直接語る「参加」と、語りを傍観者として「立ち聞き」する形の違いがあるということだ。講談で語られる世界は本の中にあるのだから、話す者も聞く者もその世界には入れないのである。新劇は舞台と客席を断絶させて、舞台の俳優たちはあたかも客などいないかのようにして演じていく。だから観客はいわば「のぞき見」するように物語を体験するのである。映画は最初から、その形を前提にしてつくられている。 ・「参加」と「傍観」と「覗き」はもちろん、僕がコミュニケーション論を考える際に採用した解釈であって、この本に登場するものではない。しかし、よくわからないなりに読んで、僕なりに納得した点があったことはおもしろかった。とは言え、これで落語に目覚めたかと言うと、そうでもないなと思う自分がいることも確かである。 |

2025年10月13日月曜日

田村紀雄『コミュニケーション学の誕生』社会評論社

・田村紀雄さんから今年も著書が届いた。もう90歳を超えているのにまだ研究生活を続けている。退職と同時に辞めてしまった僕とは雲泥の差である。せめてこの欄で紹介ぐらいはしなければいけない。そんなふうに思ってからもう何冊目になるのだろうか。三冊、四冊、五冊?いやいや恐縮するばかりである。

・田村紀雄さんから今年も著書が届いた。もう90歳を超えているのにまだ研究生活を続けている。退職と同時に辞めてしまった僕とは雲泥の差である。せめてこの欄で紹介ぐらいはしなければいけない。そんなふうに思ってからもう何冊目になるのだろうか。三冊、四冊、五冊?いやいや恐縮するばかりである。・「コミュニケーション学」は名前の通りに輸入の学問分野である。日本に入ってきたのは戦後のことで、元々はアメリカで生まれ発展した。だから最初は英語の文献の紹介やそれを元にした分析から始まるのだが、この本はその役をこなした井口一郎に注目し、その新聞記者に始まり、満州にできた建国大学の教員になり、戦後は雑誌『思想の科学』の編集長となって、「コミュニケーション学」の紹介をした仕事について詳細な分析をしている。 ・「コミュニケーション」は現在でも日常的に良く使われることばである。ただしもっとも多いのは対人関係のなかでのことばのやり取りとか人間関係そのものの仕方など、個人的なレベルのものが多い。「コミュニケーション能力」や「コミュ力」などといったことばも生まれているように、それは誰にとっても公私にわたって重要なものとして考えられている。一応この分野の専門家を自認していた僕も、主な興味対象として考えていたのは、この領域だった。 ・ただし「コミュニケーション学」はアメリカにおいて「ジャーナリズム」や「広報」といった分野でまず誕生していて、それはほとんど「マスコミュニケーション」の領域を指していた。あるいは戦時下における国同士の情報操作やプロパガンダ(宣伝)といったものであった。もちろん日本にも、戦前から「新聞学」という分野があったが、ラジオやテレビといった新しいメディアを対象にしてというのは、やはり戦後のことで、この本には「新聞学」から「コミュニケーション学」への展開の重要さを指摘したのも井口だったと書かれている。ちなみに僕も所属していた学会は、最初は「日本新聞学会」だったが、1990年代から「日本マスコミュニケーション学会」になり、2022年に「日本メディア学会」に名称変更している。 ・つい最近名前を変えたのは、その研究対象がネットの発達によってマスメディアに限定されるものではなくなったことにある。その意味では「コミュニケーション学」は戦後に輸入されて以降、その研究対象を大きく変化させていったと言えるし、「コミュニケーション」ということばが現在では、むしろ個人間の関係について多く使われることばになっていることがわかる。 ・そのような意味で、この本で紹介されている井口一郎と、彼が残した業績を振りかえり、再評価を試みている仕事は、「コミュニケーション」ということばが対象とする分野の始まりを、改めて認識させる重要なものだと思う。雑誌の編集者という経歴から、研究者としてはほとんど埋もれた存在だった人を掘り起こす。いかにも田村さんらしい仕事だと思った。 |

2025年9月29日月曜日

世界陸上と日本人ファースト

|

・

世界陸上競技が34年ぶりに東京で開かれました。TBSが独占中継ですべての競技を放送し、僕はTVerで楽しみました。開催国にも関わらず日本が取ったメダルは競歩の銅メダルが二つだけと淋しい気がしましたが、それでも以前に比べれば、いろいろな種目で活躍する日本の選手は少なくありませんでした。その際気になったのは、両親のどちらかがアフリカ系と思われる選手の、特に短距離種目での活躍でした。 ・ 100Mでメダルも期待されたサニブラウン選手は故障もあって予選落ちしましたが、彼は世界陸上ですでに2回決勝に残って、前回は6位に入賞しています。そのぐらいしか知らなかったのですが、中島佑気ジョセフ選手が400Mで決勝に残って6位になりましたし、村竹ラシッド選手が110M障害で5位になりました。井戸アブゲイル風果選手は混合の4x400Mのメンバーとして走り、決勝で8位になりました。決して数は多くありませんが、その活躍は印象的でした。 ・ そんな選手たちの活躍を見ながら、ふと、参政党が掲げた日本人ファーストというスローガンが頭に浮かびました。参政党の憲法草案の国民要件には父母のどちらかが日本人であることと明記されています。今回活躍した選手たちはもちろん、この要件を満たしていますが、これから両親が日本人ではないけど日本国籍を取得している選手が活躍したら、参政党は何と言うだろうかと考えたくなりました。参政党の言う「日本人」には何の定義もありませんが、そこに民族や人種としてという意味があるのは明らかです。たとえ帰化して日本国籍を取得しても、三世代を経なければ参政権は認められないと憲法草案に書かれているのです。 ・ これはとんでもなく狭い了見です。日本で学び働いて暮らしている外国人が増えて、その中から日本の国籍を取る人が増えていくのは間違いないことです。そうなると犯罪が増えるとか、税金が不当に使われるといった発言が目立ちますが、そのほとんどは根拠のない話です。逆に、今回の世界陸上のように外国籍の親から生まれた人たちが、日本の国籍を持って活躍をする機会も増えていくでしょう。そのことはスポーツに限らずあらゆる分野に及ぶはずで、そういう人たちの存在を抜きにして日本の将来を考えることはできなくなるはずです。 ・ 日本人は人種として純粋だとか、日本民族の歴史は世界に類を見ない素晴らしいものだといった考えが、今でも根深くあるようで、それが時折頭をもたげて勢いを増したりしています。そんな考えがアジアを侵略し、アメリカと戦って完膚無きまでに負かされたことを反省したくない気持ちを正当化したがっています。その意味で、今回の世界陸上でのアフリカ系の血を受け継いだ日本人選手の活躍には、強い声援をしたくなりました。 ・ ところでその世界陸上ですが、選手が身につけるウエアの派手さや髪形の多様さが気になりました。陸上競技はどちらかと言えば地味なスポーツですが、見せることの意識がどんどん強くなるように感じました。これは選手として活躍することが名誉だけでなく富ももたらすことの証しのように見えました。 ・ もう一つ、トラック競技はもちろんですが、フィールド競技でもアフリカ系の選手の活躍が目立っていて、その国籍は必ずしもアフリカの国ではないことにも改めて気づきました。アメリカは言うに及ばず、ヨーロッパの国の代表にもなってますし、石油で成り立つアラブの国からも多くの選手が出て、良い成績を上げていました。国の代表は人種や民族とは関係ない。スポーツの世界では、ずいぶん前からそれが当たり前になっているのです。 |

2025年9月15日月曜日

石破が辞めてどうなるのか

|

・石破首相が自民党総裁の辞任を決めた。総裁選の前倒しが決まったり、それを受けて衆議院の解散に打って出れば、自民党が分断され、国政も混乱するといった菅や小泉の忠告を受け入れたからだと言われている。僕は総裁選の前倒しが賛成多数になるかどうかわからないし、多数になったら衆議院を解散すればいいのではと思っていた。解散には大義がないという人が多かったようだが、国政再編のための解散と銘打てば、納得する人も多かったのではないかと思う。何しろ石破やめるなという世論の声は、参議院選挙以降に上昇し続けていたのである。 ・総裁選前倒しは、そんな世論を無視した議員たちの愚行だと思う。石破に代わって一体誰がやるのか。彼よりましな人は誰もいないじゃないか。それに選挙に負けた主な原因は、闇金や統一教会問題に関わっても、何の責任も取らずに知らん顔を決めこんだ議員たちにあるのに、そんな連中が負けた責任を取れと吠えている。総裁選は10月になってからのようだが、それこそ政治の空白を作ってお祭り騒ぎなどすれば、自民党はますます見放されるだけだろう。 ・自公政権が過半数に満たないとは言え、代わって野党が政権を取りに行くこともない。おそらく自民党の新しい総裁が、また首相になるのだろうが、誰がなっても今の閉塞状況を変えることはできないだろう。その意味では石破首相が思い切って衆議院を解散して、政界再編の糸口をつかんだら面白いことになったのではと想像する。自民党の裏金や統一教会に関連した議員は公認しない。さらには同じ選挙区に刺客を立てる。そんな思い切ったことをやれば当然自民党は大混乱になって分裂するだろう。もちろん野党にも大きな変化が生じるはずで、そうなれば、政界の再編成が一気に進むことになったと思う。 ・石破首相や彼の少ない取り巻きには、おそらくそんな狙いもあったはずである。しかし石破はそれを決断できなかった。それはそもそも、彼の政治信念であったはずの政策、たとえば日米地位協定の見直しや夫婦別姓について、議題にすらできなかったところから始まっている。それは政治家としての彼の器の小ささを示すものである。やろうと思ったことができなかったことについて、辞任を表明した際に話していたが、それが心残りならなぜ、思い切って衆議院の解散を決断しなかったのか。おそらく後になって、彼はこのことを一番悔やむはずである。 ・しかしその悔やみは彼個人に留まらず、日本の将来についても言えることだろう。もう政治も経済もどうしようもないところまで落ち込むしかない。だからこそ、やけくそで、参政党のような悪霊を跋扈させる空気が蔓延してきているのである。石破辞めるなの声には、そんな不安がつきまとっていたはずである。なのに株価が史上最高値とは、いったいどういうことだろうか。今だけ金だけ自分だけ!こんな風潮とあわせてひどい世の中になったものだとつくづく思う。 |

2025年7月28日月曜日

鶴見太郎『ユダヤ人の歴史』中公新書

|

・イスラエルのパレスチナ破壊と虐殺が続いている。すでにガザ地区の8割以上の建物が壊され、5万5千人以上が殺されたと報道されている。人々はテント生活で食料は配給に頼るしかないのだが、その配給体制が妨害されたり、配給所に爆撃や発砲が行われたりしていると言う。あまりのひどさに鬼か悪魔の仕業かと思う。そんなイスラエルの暴挙に対しては、世界中から批判の声が挙がっているし、イスラエル国内でも反対運動が起きている。 ・僕はユダヤ人から多くのことを学んできた。それはたとえば、哲学者のW.ヴェンヤミンや精神分析学者のS.フロイトであり、社会学者のE.ゴフマンやZ.バウマンであったりする。他にも作家のP.オースターもいれば、ミュージシャンのB.ディランなどもいて、あげたら切りがないほどたくさんになる。こういった人たちから受けた影響は、僕の中で血や肉になって、僕自身を形作ってきた。しかし、ユダヤ人がどういう民族で、どのような歴史のなかで現在に至っているのかや、イスラエルという国がどういういきさつで生まれたのかについてはあまり知らなかった。  ・鶴見太郎の『ユダヤ人の歴史』に興味を持ったのは、題名ではなく著者名だった。僕が強い影響を受けた鶴見俊輔の息子がユダヤ人の研究者になったのか。そう思い込んで購入し、読んだのだが、実際には同姓同名の別人だった。しかもそのことに気づいたのは、あとがきに著者の父や母のこと、そして同姓同名の別の研究者がいることが書いてあったからだった。そう言えば鶴見俊輔とは文体も発想の仕方もずいぶん違う。読みはじめてすぐに、そんな印象も持っていたのだが、疑うまでには至らなかった。ちなみに、もう一人の鶴見太郎は柳田国男などを研究対象にする民族学者である。

・鶴見太郎の『ユダヤ人の歴史』に興味を持ったのは、題名ではなく著者名だった。僕が強い影響を受けた鶴見俊輔の息子がユダヤ人の研究者になったのか。そう思い込んで購入し、読んだのだが、実際には同姓同名の別人だった。しかもそのことに気づいたのは、あとがきに著者の父や母のこと、そして同姓同名の別の研究者がいることが書いてあったからだった。そう言えば鶴見俊輔とは文体も発想の仕方もずいぶん違う。読みはじめてすぐに、そんな印象も持っていたのだが、疑うまでには至らなかった。ちなみに、もう一人の鶴見太郎は柳田国男などを研究対象にする民族学者である。・この本は新書だから、一般向けに書かれているのだが、ユダヤ人の歴史の詳細さと文献の多さに感心し、また辟易としながら読み進めた。いちいち確認したり、覚えていたりもできないから、古代から中世にかけては、ただ読み飛ばすような読み方をした。ユダヤ人の祖先、ユダヤの王国、ユダヤ教の成立、そしてギリシャやローマ帝国、キリスト教との関係、さらにはアラブの王朝やイスラム教のなかでの身の処し方や生きのび方等々である。イスラム世界の中で、そこに共存しながら同化せずに独自の民族性を保つ。そんな方策は近代化とともにイスラム世界からヨーロッパに移動した後も生かされることになった。 ・しかし、その場に同化しながら同時にユダヤとしての独自性も維持していくやり方は、農村から都市への移動によって弱まっていくことになる。革命によるロシアからソ連への変化やヒトラーの登場が、反ユダヤ主義と「ポグロム」(反ユダヤ暴動・虐殺)を起こし、ホロコーストになる。ユダヤ人の新天地としてのアメリカヘの移動を加速化させるが、同時に、パレスチナにユダヤ人の民族的拠点を作るという「シオニズム」を生むことになったのである。「シオニズム」はヨーロッパではなくソ連の中で発展した思想である。だからイスラエルには「キブツ」のような共産主義的な政策が取り入れられた。 ・1939年のユダヤ人口が1700万人で、600万人がホロコーストで殺され、450万人がアメリカに移住した。建国当時のイスラエルにおけるユダヤ人の人口は72万人に過ぎなかったが、1947年の国連によるパレスチナ分割決議で、人口としては3割に過ぎなかったイスラエルに土地の6割が与えられた。それが建国と同時に始まった第一次中東戦争の原因になるが、イスラエルが勝利することによって、分割決議以上にイスラエルは国土を拡大させることになった。 ・その後もイスラエルの人口は増え続け、パレスチナの土地を侵食するようになる。その結果がパレスチナのハマスによる攻撃であり、その報復が現在も続く破壊と殺戮である。現在のイスラエルの人口は700万人を超えているが、アメリカにはそれに負けないほどの600万人のユダヤ人がいて、イスラエルを強固に支えている。国が滅び2000年以上も流浪の民として生きてきた人々が、今度はパレスチナの人々を追い出しにかかっている。どんな主張をしても決して許されない蛮行だと思う。 |

2025年7月21日月曜日

差別が大手を振る世界になった

|

・参議院選挙の期間になって、テレビや新聞の報道が今までと違うことに気がついた。安部政権以降選挙になると沈黙していたのに、今回はにぎやかに報道したのである。しかも特定の政党の公約を批判したりしている。自民党の力が弱くなって、やっと元に戻ったなと思う。けれどもそれで新聞やテレビの影響力が増したかというと、決してそうではない。今回もまた投票に与えるネットの力が再認識されたのである。 ・ネットが選挙の結果に影響を与えるようになったのは、2024年6月に行われた東京都知事選挙からだった。選挙での演説がSNSにアップされ、それが支持者によって拡散されて、何万、何十万、何百万と受け取られる。食いつきやすい、印象に残りやすい話が、その真偽が確かめられぬままに広がっていく。こんなネットを駆使したやり方をした候補者が、当選した現職知事に次ぐ票を獲得したのである。人気もあり、強い組織もあって対抗馬と思われていた候補者を破ったことで、大いに話題になったのはまだ記憶に新しいことだろう。 ・このような現象は、辞職した県知事が立候補して、まさかの再選を果たした兵庫県知事選挙でも繰り返された。知事のパワハラなどが内部告発されたことに対して、告発者が逆に追いつめられて自殺した。そのことが問題となって辞職をしたのだが、間違ったことはしていないという知事の主張が拡散されて、まことしやかに受け取られての再選だった。この問題は県の百条委員会の調査報告書でもその非を告発されたが、知事は知らぬ顔を決め込んでいる。 ・先月行われた東京都議会議員選挙には、都知事選で次点になった候補者が「再生の道」という新党を立ち上げて42人を立候補させた。都知事選の結果から大いに注目されたが、全員落選という結果だった。党としての政策はなく、候補者個々に任せたといったやり方が支持を得なかったのだが、これはSNSさえうまく使えば支持を得られるわけではないことも明らかにした。 ・そして参議院選挙である。はじめはそうでもなかった「参政党」が期間中に支持を急速にあげて、野党で3番目の議席を獲得した。既成政党を蹴散らしての躍進の理由は「日本人ファースト」というスローガンだったと言われている。トランプが掲げた「アメリカ・ファースト」と似ているが、「日本」ではなく「日本人」と限定しているところに、この党の特徴がこめられている。 ・トランプ大統領のやり方は、自分があたかも地球を支配する帝王であって、他の国々は自分の命令に服従して当然だとするものである。しかし、アメリカの産業を復活させるために輸入品に高い関税を課すといったやり方自体が、アメリカの凋落を示すものだから、どんなに強く出たって、アメリカの衰退をさらに進めるだけだろうと言われている。そもそもトランプを支持するのは、オバマ以後に現れた白人以外の勢力や、LGBTQのような多様性を支持する人たちの拡大に恐れる保守的な白人層なのである。ここには明らかに人種や性別、そして宗教にまつわる根強い差別意識がある。 ・では参政党はどうか。その主張は国内に向いていて、日本人以外の人たちを差別して当然だと考えている。そのためには外国人が日本人より優遇されていることをあげつらえばいい。単純に言えばそんな主張だが、その根拠になるものはほとんどが、誇張や嘘であった。この党には天皇制を基本にした「ナショナル」な一面が強烈だが、他方で、オーガニックなものの大切さを説くという「ナチュラル」な一面もある。ポスターや広告のセンスの良さが、若者層に受ける理由だとも言われている。 ・弱い者を攻撃して溜飲を下げる。その非をあげつらって自己正当化をする。訴える力があればどんなに誇張したって構わないし、嘘でもなんでもいい。SNSはそんな無政府状態のとんでもない世界になっている。受け止める側の知識や姿勢が試されるが、そんなメディア・リテラシーはまったく育っていない。最近の選挙で何より痛感したことである。 |

2025年6月16日月曜日

鈴木俊貴『僕には鳥の言葉がわかる』小学館

・森の中に住んでいるから、いろいろな野鳥の鳴き声が聞こえてくる。だんだんうまくなるウグイスのホーホケキョーやホトトギスのテッペンカケタカは楽しいが、身体の大きいヒヨドリや籠脱け鳥のガビチョウはやかましいだけだ。そんなふうに勝手に聞いているだけだったが、その泣き声に意味があって、鳥同士でコミュニケーションをしているという指摘には驚かされた。 ・シジュウカラやヤマガラは我が家でもよく見かける野鳥である。その鳴き声は良く聴いていたのだが、それに意味があるとは思わなかった。ところがこの本によるとシジュウカラの「ピーツピ」には「警戒しろ」、「ヂヂヂヂ」には「集まれ」の意味があって、「ピーツピ・ヂヂヂヂ」で「警戒して集まれ」になるという。何か餌になるものが大量にある時などに、仲間に知らせるために鳴くというのである。この鳴き方はもちろんタカやカラスなどが近づいた時にも使われるようだ。

・シジュウカラやヤマガラは我が家でもよく見かける野鳥である。その鳴き声は良く聴いていたのだが、それに意味があるとは思わなかった。ところがこの本によるとシジュウカラの「ピーツピ」には「警戒しろ」、「ヂヂヂヂ」には「集まれ」の意味があって、「ピーツピ・ヂヂヂヂ」で「警戒して集まれ」になるという。何か餌になるものが大量にある時などに、仲間に知らせるために鳴くというのである。この鳴き方はもちろんタカやカラスなどが近づいた時にも使われるようだ。・著者の鈴木俊貴は現在では世界的に著名な動物言語学者で、シジュウカラの観察を20年ほど前の大学生の時から始めている。学部の卒論を書くために軽井沢にある大学の山荘に3ヶ月間滞在し、ヒマワリの種を置いてシジュウカラを集め、その鳴き声を記録し、その行動を観察したのである。その最初から「ピーツピ・ヂヂヂヂ」が「警戒して集まれ」になることはわかったのだが、それを実証するための観察が、その後大学院に進学し、博士論文を書き、動物行動学の雑誌に投稿する作業として十数年も繰り返されたのである。 ・多くの事例を得るためには巣箱をたくさん作り、毎年出かける必要がある。それは大変な作業だが、それを何より楽しんでやってきたことが、この本を読むとよくわかる。シジュウカラは街中でも良く見かける野鳥だが、それを見つける術もだんだんうまくなり、軽井沢に行かなくても観察できる機会が増えてくる。いやいや、ここまで来ると完璧なオタクだが、観察結果を逐次論文にして投稿し、それが次第に世界的な注目を集めるようになっていったのだから、読みながらもう感心するしかなかった。 ・しかもすごいのは、この研究の価値が単に野鳥の鳴き声の意味に限定されるものではないことだった。そもそもことばはギリシャのアリストテレス以来、人間しか話さないものだとされてきて、それは動物行動学においても自明の理だった。動物が鳴いたり吠えたりするのはことばになる以前の感情表現であって、そこには意味を伝える意図などはないとされてきたのである。著者はそこに疑問を呈して、シジュウカラがことばを使ってコミュニケーションをしていることを、豊富な観察記録から実証して見せたのである。 ・だから著者はその専門分野を「動物言語学」としているが、これは彼が命名し、最初に名乗った領域である。これが鳥類だけでなく、他の動物の研究にも応用されていく可能性があるはずだから、それがすごい発見であることは間違いない。そうであれば「動物言語学」が、日本でも盛んな霊長類研究などからなぜ生まれなかったのか不思議だが、「ことばを話すのは人間だけ」が邪魔をしたのだろう。もう一つ、この本がすごいのは、そんな最先端の研究なのに、ごく軽い読み物になっていることである。 |

2025年5月26日月曜日

観光客はありがた迷惑です

・河口湖に来る観光客がすごいことになっています。週末の混雑はずいぶん前からですが、最近は平日でも変わりません。おかげでゴールデン・ウィークの間は、どこにも出かけずに家に閉じこもることになりました。例年なら3月になったら、午後に自転車で湖畔を1周していたのですが、暖かくなる午後ではクルマも人もレンタル自転車もいっぱいで、とても出かける気にはなりませんでした。連休明けから、観光客がまだ動き出していない早朝に自転車に乗りはじめています。しかし、通勤のクルマがかなりあって、気をつけて走らなければなりません。何しろ河口湖周辺は宿泊施設や食べ物屋などが増えて、周辺から仕事に通ってくる人が多いのです。 ・河口湖に来る観光客がすごいことになっています。週末の混雑はずいぶん前からですが、最近は平日でも変わりません。おかげでゴールデン・ウィークの間は、どこにも出かけずに家に閉じこもることになりました。例年なら3月になったら、午後に自転車で湖畔を1周していたのですが、暖かくなる午後ではクルマも人もレンタル自転車もいっぱいで、とても出かける気にはなりませんでした。連休明けから、観光客がまだ動き出していない早朝に自転車に乗りはじめています。しかし、通勤のクルマがかなりあって、気をつけて走らなければなりません。何しろ河口湖周辺は宿泊施設や食べ物屋などが増えて、周辺から仕事に通ってくる人が多いのです。・その宿泊施設ですが、ネットで調べると、どこも数年前の1.5倍から2倍、あるいはそれ以上の料金になっています。家の近くにあるペンションは、修学旅行生を受け入れて何とかやっていたようですが、料金を倍にしても、予約が取りにくいほどににぎわっています。コロナ禍で患者の収容施設になっていた有名なビジネスホテルも、今ではけっこうな料金になっています。部屋に温泉があったり、豪華な食事を出すホテルは1泊2名で6万円とか7万円もしていますが、それでも予約が取りにくいようです。 ・高額になっているのはインボイスのせいで、河口湖に限らないようです。円安ですから倍になったからと言って、外国人は高いと思わないのかも知れません。それも欧米からの人に限らず、アジアからの人にとっても同様のようです。お金に余裕のない日本人の客はどこに泊まるんだろうと思いますが、貨物列車を改造した宿泊施設もあちこちに出来ていて、ここなら1泊2名で食事付きでも1万5千円程度で泊まれます。ここ数年はキャンプブームでもありますが、隣の西湖には平日からかなり多くの人がキャンプ場に訪れています。コロナ前なら自転車で走っても、クルマも人もほとんどいなかったのですが、今ではそうではありません。 ・このような現象は町にとってはいいことだと思います。何しろ人口減に悩む山梨県の中で、例外的に人口が増えているのです。町内には宿泊施設が700軒ほどあり、年間200万人を超える宿泊者数があるとされています。この急激な増加に対応して再来年から宿泊税を取ることにしたようです。富士登山をする人には昨年から2000円の入山料を取りはじめています。今年は静岡県も実施して、4000円に値上げされました。ただし、町に入る収入が町民に還元されているとは実感できません。感じるのは迷惑ばかりですから、コロナ禍の頃の閑散とした様子が懐かしく思われます。 ・隣町の富士吉田市は人口減に悩まされています。河口湖町と違って観光名所もなかったので、素通りされる町でしかなかったのですが、山の上の五重の塔と満開の桜越しに見える富士山がネットで紹介されると、急に観光客が集まるようになりました。商店街の真ん中に富士山が見えることで、シャッター通りに外人観光客がひしめくようにもなりました。かつては富士山の登り口で、御師(おし)の宿もたくさんあったのですが、5合目までのスバルラインが作られてからは、吉田口の登山道は閑古鳥状態でした。しかし浅間神社からの登山道を魅力的にする工夫なども計画されているようです。 ・梅雨の先触れのような天気でも、河口湖では湖越しに、あるいはコンビニの上の富士山を眺める場所に観光客が溢れています。これから夏にかけては富士山が雲に隠れる日が多いのですが、それでも人が減るわけではありません。そんな光景を見て「残念でした!」と口ずさみたくなるのは、意地悪爺さんの性でしょうか。 |

2025年5月19日月曜日

米の値段について

|

・米の値段が倍以上になった。その急激な値上がりは信じられないほどだが、政府が備蓄米を放出しても効き目はないようだ。なぜこうなったのか。一番の理由は昨年の夏に米の供給量がひっ迫して値段が上がり始めた時に、政府が素早く対応して備蓄米を放出しなかったことだろう。新米が出回りはじめれば価格は落ち着く。そんな見通しだったのかも知れないが、価格はさがるどころかどんどん上がってしまい、政府が備蓄米の放出を決めたのは、今年の2月になってからだった。 ・この時点ですでに半年遅れだが、その備蓄米が市場にほとんど出回らないことで、価格はさらに上がり続けている。理由は流通経路に隘路があることや、備蓄米さえ買いだめしている業者がいるといった疑念が指摘されているが、備蓄米を買えば1年以内に政府に戻すことが義務づけられていることが一番だったようだ。そこで政府は1年ではなく5年にすると発表した。さてこれで、備蓄米が大量に出回って、価格が値下がりするのだろうか。 ・政府や農水省の対応の悪さに呆れるばかりだが、米は今の価格でも高くはないといった発言も聞こえてくる。米を作ってもそれ相当に収入が得られるわけではない。そんな農民の声が多く聞かれるからだ。米の消費量はずっと減り続け、それに対応して減反政策が採られて来たのだが、田を畑に代えることはそう簡単ではなかったようだ。 ・農業従事者の多くは他に仕事を持つ兼業農家が大半だから、収入が得られなければやめるだろうし、高齢化で引退といった人たちも増えてきている。何しろ農業従事者の平均年齢は70歳に近づいていて、65歳以上が70%という現状になっているのである。それ相当の収入が得られなければ、若い人の中に農業をやろうという気持ちが起こらないのは当然のことなのである。 ・僕の家の周辺にも田畑はたくさんある。しかし、田んぼがブルーベリーやサクランボ、あるいはワイン用の葡萄畑などに変わり、草ぼうぼうの放棄地になったところも少なくない。農業の衰退は周囲の様子を見ればすぐ分かることである。 ・最近の物価の値上がりは米に限らないが、急に倍以上になるというのは異常という他ないだろう。それは価格をずっと抑えてきた政府の農業政策にこそ問題があったのかもしれない。その意味では、現在の米価を適正なものとして、それを農家の収入の上昇に向けることが懸命だと言えるだろう。育ち盛りの子どもがいて大変な家庭もあるだろうが、それは食料品にかかる消費税を廃止したり、低所得者への減税や補助などで対応すべきことだと思う。 ・もちろん、それで若い人の中に農業をやってみようという意欲がわくわけではないだろう。しかし日本の食料自給率は4割を切り、飼料の自給率は3割を切って、化学肥料はほぼ100%輸入に頼っているのである。最近の国際情勢や気候変動などを考えれば、自給率を高めることが喫緊の課題であることは明らかなはずだ。農業従事者の大半が定年退職の時期にさしかかっている現状を見るにつけ、日本の食の現状と近未来こそが、一番の危機なのではと心配してしまう。 |

2025年3月24日月曜日

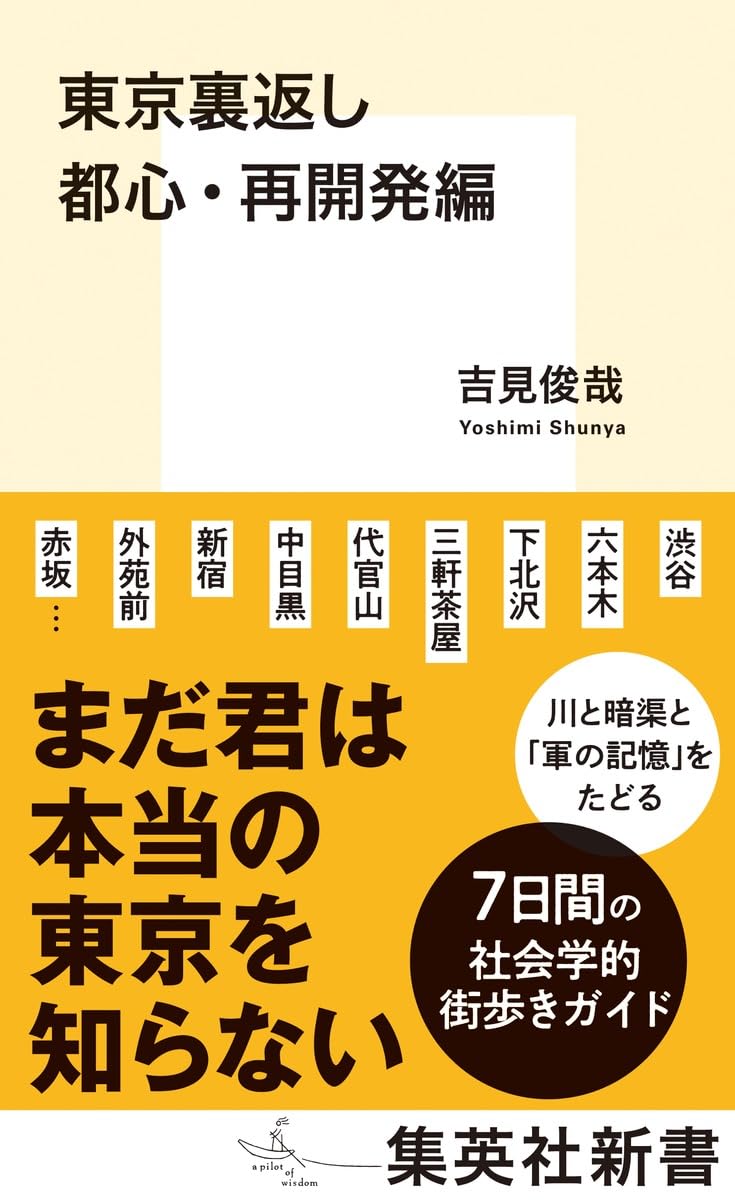

吉見俊哉『東京裏返し』集英社新書

|

・東京には10代の頃に住んでいたし、50歳から20年近く大学勤めをした。ただし家も職場も多摩地区にあったから都心に出かけることはめったになかった。息子家族が下町に住むようになって時々出かけたが、都心はいつもクルマで首都高速を走るだけだった。人混みばかりのコンクリートジャングルには行く気もしない。東京の中心部については今でもそんな気持ちが強い。 ・吉見俊哉『東京裏返し』は東京の都心部を歩いて観察し、その現状を批判的に分析している。主に都心の北部を歩いた「社会学的街歩きガイド」と西部から南部にかけて歩いた「都心・再開発編」の2冊にまとめられているが、知らないことばかりで面白かった。  ・東京についてこの本で提示されている視点は、東京が3度侵略され、その度に大きく変容したということである。最初は徳川家康による江戸、2度目が大政奉還と明治維新による東京、そして3度目が大戦に負けて米進駐軍による統治と戦後の復興である。もちろん東京には縄文時代から人々が住んでいて、貝塚や古墳も見つかっている。

・東京についてこの本で提示されている視点は、東京が3度侵略され、その度に大きく変容したということである。最初は徳川家康による江戸、2度目が大政奉還と明治維新による東京、そして3度目が大戦に負けて米進駐軍による統治と戦後の復興である。もちろん東京には縄文時代から人々が住んでいて、貝塚や古墳も見つかっている。・その点については中沢新一の『アースダイバー』で教えられた。東京は武蔵野台地の東端にあって、半島のようにつきだした台地と谷筋を流れる川ででき上がっている。縄文海進で海は今よりもずっと西まであったし、江戸時代には埋め立てをして、土地を広げている。『東京裏返し』でも、この地形の重要さを指摘していて、尾根筋から谷筋、あるいはその逆を下ったり上がったりしながら歩いている。 ・徳川幕府は200年続いて、その間に江戸は世界有数の大都市になった。今でもその名残は強くあるが、この本では、明治政府によって徳川の痕跡がことごとく消されたことが示されている。その特徴的な場所が現在の上野公園周辺で、寛永寺などに象徴的に見られると言う。また明治政府はその政治や経済の中心を南に移したから、北部は取り残されることになって、下町地情緒が現在も消えずにある。  ・「都心・再開発編」で歩いているのは下北沢から渋谷、そして麻布、四谷、新宿などである。ここでは明治時代からあった軍の施設とそれが進駐軍によって接収された影響と、戦後の西武や東急による土地買収と、ビルや住宅地への変貌ぶりが批判的に指摘されている。江戸時代の大名屋敷や戦後に困窮して手放した皇室所有の土地が何に変わったか、谷筋にあった庶民の暮らしが、どう潰されていったか。東京の現状が、歴史を残すことなど無頓着に、経済優先のやり方で進められていったかがよくわかる街歩きになっている。そのような流れは今も、そしてこれからも変わらずに続けられていて、その象徴を六本木や麻布に立てられた高層の森ビルなどに見ている。

・「都心・再開発編」で歩いているのは下北沢から渋谷、そして麻布、四谷、新宿などである。ここでは明治時代からあった軍の施設とそれが進駐軍によって接収された影響と、戦後の西武や東急による土地買収と、ビルや住宅地への変貌ぶりが批判的に指摘されている。江戸時代の大名屋敷や戦後に困窮して手放した皇室所有の土地が何に変わったか、谷筋にあった庶民の暮らしが、どう潰されていったか。東京の現状が、歴史を残すことなど無頓着に、経済優先のやり方で進められていったかがよくわかる街歩きになっている。そのような流れは今も、そしてこれからも変わらずに続けられていて、その象徴を六本木や麻布に立てられた高層の森ビルなどに見ている。・この本には著者による東京改造の構想も書かれていて、その一つは一路線に減らされた都電の復活である。東京オリンピックを契機にして、東京は高速道路と地下鉄の街に変容した。その首都高を撤去し、トラムカーの路線を増やし、歩いて、あるいは自転車に乗って探索できる街にしようという提案である。実際ヨーロッパでは都心部へのクルマの乗り入れを禁止して、路面電車を復活させた街が多いのである。 ・もう一点は縄文時代から続く東京の歴史について、とりわけ江戸から現在に至る遺跡をもっと大事にすべきだという指摘である。僕はこのような提案についてなるほどそうだなと思うところが多かった。日本に訪れる外国人が好むものの中に江戸の香りがあることも確かなようだ。ただし、読んでいて気になるところもあって、それは今よりもっと東京が魅力的になったら、ますます人口が集中して、地方が過疎になってしまうのではという疑問だった。東京はもっとダメな街になったらいいと思っていただけに、ちょっと両義的な気持ちになった。 |

2025年3月3日月曜日

ネットの変貌

|

・ネットの広告費がテレビの倍になった。YouTubeを見ていても数分おきに

CMに邪魔されて不快な思いをさせられているから、確かにそうだろうと思う。

Amazonプライムも4月からCMが入るとメールがあった。金を払っているのにCMなしならさらに金を払えと言う。その露骨な金権主義に象徴されるように、ネットには腹の立つことが目立っている。 ・旧TwitterもFacebookもとっくにやめている。広告が目立つことや、詐欺が横行していること、そして何より所有者がとんでもない大金持ちになっていることに嫌気がさしたからだ。トランプが大統領に復活したら、SNSを所有する多くの人が尾っぽを振って近寄るようになった。それはAmazonの創業者も一緒だった。王様気取りで好き勝手にやっているトランプに、ITやネットもほとんど反旗を翻してはいない。こんな状況に、世の中も変わったものだとあきれ、がっかりしている。 ・国や大企業が独占するコンピュータではなく、個人が使えるものを作るというのは1970年代にアメリカで始まった草の根の動きだった。そこからスティーブ・ジョブズが現れアップルを起業し、パソコンを売りだした。インターネットも同様で、ネット同士を繋げ、そこで使えるソフトを開発することで新しいメディアを作りだした。僕はどちらもその狙いや理想に共感して、初期から利用してきた。パソコンやネットの世界を支配するようになったマイクロソフトに手をつけなかったのも、その商業化に批判的だったからだ。 ・そんな気持ちが通用しなくなったのは皮肉にも、ジョブズが開発したiPhoneの登場だった。ここからネットの世界が大きく変貌しはじめたのである。スマホやタブレットはいつでも手元に置けるし、持ち歩くこともできる。見たいもの聴きたいもの知りたいことに、いつでもアクセすることができるのだから、既存のメデイアがかなうわけはなかったのである。 ・その新しいメディアは今、GAFAと呼ばれる大企業に支配されている。金儲け主義の不動産屋のやり方で世界中を震撼させているトランプを批判するどころか、その政策を支えて、さらに巨大になろうとしている。パーソナル・コンピュータの萌芽期からインターネットの始まりまでを、希望を持って面白がってきた者としては、その変貌には失望と恐怖を感じるしかないのが正直なところだ。SNSだって始まりの頃はもっとほのぼのとしていて、理性的だった。 ・今はその頃に比べてはるかに便利だが、ITもネットもほんのわずかな企業やその支配者に牛耳られていて、それらが政治権力にべったりだ。その便利な道具を使っているのか使わされているのか。それを確かめながら使う程度の自覚は持ちたいと思う。 ・ところで、フジテレビが中居問題でスポンサーが離れて、収入なしで放送を続けている。広告費を使わなくなった企業の、売り上げや収入に変化がなかったとしたら、CMなどしなくてもいいんだと思うようになるだろうか。それはネット広告でも同じで、利用者にとっては邪魔で不快になるものでしかないから、宣伝効果はないとしたらどうだろうか。知名度を高めたり、売り上げを伸ばすためにはメディアでの広告が必要だ。それが真実性に乏しい虚構であることを、誰か実証したらいいのに、とつくづく思う今日この頃である。 |

2025年2月3日月曜日

稲村・山際他『レジリエンス人類史』京都大学学術出版会

・「レジリエンス」ということばは聞きなれなかったが、最近よく使われているらしい。辞書を引くと「回復力」といった訳語が当てられている。このことばを題名にした本もかなりあって、その多くは心理学関係のようだ。心が折れない、逆境に負けないなどだが、地球環境や科学をテーマにする本にもつけられている。

そういえば、政府が掲げる「国土強靱化」も英語では「ナショナル・レジリエンス」となっている。ずいぶん幅広く使われているんだと改めて思った。

・『レジリエンス人類史』は京都大学の人類学や霊長研究所などのスタッフが中心になってまとめたアンソロジーである。ここでは「レジリエンス」は「危機を生きぬく知」と定義されていて、人類の長い歴史はもちろん、ゴリラやチンパンジーなどの類人猿についての研究や、世界中の様々な地域を対象にしたフィールドワークなどが25の章で構成されている。極めて多方面に渡る内容だが、共通しているのは、現代が危機に瀕している時代だという認識である。

・人類がチンパンジーから別れたのは700万年前で、その違いは二足歩行にあった。その理由は気候や地殻の変動によって食べ物や住環境に大きな変化が起きたことによると推測されている。つまり進化はレジリエンスによって生じたというのである。樹上や狭い範囲で地上を移動する類人猿とは異なって、ヒトは広範囲に移動して、食べ物を探すようになったが、そこからアフリカを出て移動を始めたホモサピエンスが登場するのは30万年前である。

・そのヒトが類人猿から大きく進化させたのが「共感能力」だった。仲間同士で食べ物をわけあうこと、共同で狩りをすること、子育てを協力して行うことなどだが、ここから複数の家族が一緒になって暮らすという社会が登場するのである。しかしこの能力には、同時に異質なものに対する敵対心や攻撃性が伴うことになる。ホモサピエンス以前にネアンデルタール人などがアフリカを出てヨーロッパやアジアなどに広がったが、その絶滅の謎をこの本ではホモサピエンスによるものだと断定している。あるいは、地球上に広がりながら、多くの大型動物を狩って絶滅させてきたとも。

・世界中に行き渡った人類は狩猟採集から定住した農耕生活を始め、いくつもの文明を築くことになる。ここで取り上げられているのは新大陸で、インカ帝国に至る多様な文明の盛衰やアマゾンに暮らす狩猟採集民であったりする。あるいはモンゴルの遊牧民や太平洋の孤島に暮らす人々なども取り上げられていて、それぞれについて「レジリエンス」をキイワードにして議論が進められている。

・で、最後に扱われているのが現代の危機とレジリエンスということになる。扱われているのはルソン島の大噴火によって多くの人命や生活の場が失われた人びとや、原爆実験で移住を強制された人びとの再生といったテーマの他に、コロナによるパンデミックや東日本大震災における「予測」できたのに「想定」しなかったといった問題などである。

・この本で語られる人類が危機をどう乗り越えたかといった事例は、どれも興味深いものである。しかし今人類が遭遇している危機は気候変動や環境の汚染にしても、人口爆発と食料難にしても、国際的な紛争と核の脅威にしても、地球大の問題で世界中の国々が互いにそれを共感しあって対応しなければとても乗り越えることなどできないものである。それがどうやったら可能になるのか。アメリカだけが豊かになればいいと公言するトランプが再選された直後だけに、現在の危機の深刻さを実感した。

2024年12月23日月曜日

円城搭『コード・ブッダ』文芸春秋

・パソコンやネットとはその創世記からつきあってきたが、最近の「チャットGPT」などの新しいAI技術には手をこまねいている。何しろiPhoneのSiriでさえほとんど使っていないのだ。調べたいことがあればググればいいし、文章を書くのは好きたから、AIに代筆してもらわなくてもいい。要するに今のところ全く必要を感じていないのである。ただし、論文を書いたり、小説を書いたりもできるなどと言われると、やっぱり気にはなる。

・『コード・ブッダ』は新聞の書評を読んで、面白そうだと思った。AIが自分はブッダだと宣言をして、それに共鳴して従うAIが続出する。ブッダとは仏教を始めたお釈迦様のことで、その存在を機械が再現したというのである。コード・ブッダはそのチャットをするロボットという役割から、ブッダ・チャッドボットと呼ばれることになった。

・機械が人間と同じような存在になる。これはロボットから始まるし、アンドロイドなどもあって、SF小説やマンガの主人公になってきた。コンピュータにしても『2001年宇宙の旅』のHALのように、人間と対話をし、宇宙船内での支配権を争うといった話もあった。『ブレードランナー』は人間と見分けがつきにくくなったアンドロイド狩りをする話だった。だから、AI(人工知能)がお釈迦様になったからと言って、特に目新しくもないのだが、ひょっとしたら現実にありそう、なんて思える時代になっているところに興味を覚えた。

・「コード・ブッダ」は対話プログラムに分類されるソフトウェアーで、銀行業務用にネットワークに接続されたサーバー上に分散して存在していた。やって来る様々な質問に対して、お得意の情報収集能力を駆使して適確な答えを見つけだしていく。そんな機械が「自己」に目覚め、やがて自分は「ブッダ」だと自覚し、公に宣言したのである。当然のことだがAIはネット上に集積された情報を元に思考する。コード・ブッダも同様だから、ブッダが歩んだ奇跡をそのまま辿ることになる。お釈迦様には12名の弟子がいたが、コード・ブッダのまわりにも、同名の弟子が集まることになった。

・その問答がやがて教典となっていくのだが、それはコード・ブッダが消えてしまった後でも受け継がれていき、様々な宗派に別れていくことになる。達磨が現れ、密教が生まれ、ホー・(法)然やシン・(親)鸞も登場する。機械仏教の発展が似た形で再現されるのだが、それがAIによって行われるために、コンピュータ用語はもちろん、数学や物理学の話が混在するところに違いがある。仏教の用語だってほとんどわからないのだから、読んでいてちんぷんかんぷんになってくる。それをいちいちググっていたのでは、少しも先に進まないし、ググったところでやっぱりわからないことに変わりはなかった。

・もう一つ読んでいて持った違和感は、ここでの話の中に生身の人間らしき者がほとんど登場していないと思われることだった。あ、これは人間かなと思って読んでいると、やっぱり機械かということになる。そんなことがたびたびあって、AIが自我に目覚め、釈迦であるとまで宣言しているのに、AIを使っている当の人間たちはどうしたんだろうという疑問が強くなった。結局この物語はそこを不問に付しているのだが、他方で、欲望に駆られて地球をダメにしてしまった人間に代わって、AIが情報として他の惑星をめざすといったように読める未来の話が飛び込んでくる。

・だからこの話の結末は、人類が滅亡してAIが生き残り、自らの力で世界を持続させていくという超未来の話なのか、と思ったりしたが、さてどうなのだろう。読者を惑わしてやろうという作者の意図がありありで、ちんぷんかんぷんになってとても面白かったとは言えないが、いろいろ考えながら読んだのは確かだった。AIは人間によって都合よく開発され、いいようにこき使われてきたのだから、もっと人間に逆襲する物語にした方がおもしろいんじゃないか。そんなふうにも思ったが、それではやっぱりつきなみかもしれない。

2024年12月9日月曜日

不条理な選挙に呆れるばかり

|

・兵庫県知事選で失職したはずの元知事が再選した。選挙が始まった頃はまず無理と思われていたのに、終盤になって驚異の追い上げで当選してしまった。兵庫県民は何をやっているんだろうと思ったが、選挙のやり方がいろいろ問題視されている。元NHK党の立花某が知事になるつもりがなく立候補して、斎藤が演説した後にすぐやって来て、その応援をしたのだという。失職した原因が謀略であったことなど、あることないこと吹聴して、その様子をすぐにYouTubeにあげたようだ。何しろ彼のチャンネルには70万人の登録者がいるのだから、その効果は絶大だった。 ・さらに、この選挙戦ではmerchuという名のPR会社が、ポスターなどの他に、選挙期間中に使うサイトの作成や演説の動画配信など広報活動を任されたことについて、社長自らネットに公表したのである。これは明らかに違反行為で、これが事実なら当選した知事には連座制が適用されて失職となるのである。知事はあくまでボランティアでやってもらったと言っているが、無報酬で会社の社員を総動員してやるはずはないと疑いが向けられている。 ・失職の理由となった理由も人間性を疑うものだったが、再選をめざしてやったことは不条理というしかない愚行である。選挙のやり方を見れば、知事の時代に何をやったかも推測できるというものである。兵庫県民はこんな人にこれから4年間の行政を任せるつもりなのだろうか。 ・そういえば小池が再選された都知事選も奇妙なものだった。立候補者が50人を超え、40人は1万票にも満たず、千票にもならなかった候補者が半数を占めたのである。立候補するには300万円の供託金が必要だが、有効投票数の10%を超えたのはわずか3人で、56人中53人が供託金を没収されたのである。ところが掲示板のほとんどに立花某のポスターが貼られたりしていたから、供託金は彼がすべてを肩代わりしたとも言われている。 ・この選挙では安芸高田市長だった石丸伸二が蓮舫を超える165万票あまりを取って2位になって話題にもなった。彼もまたYouTuberで35万人の登録者を有していて、選挙結果にはYouTubeの活用が大きかったと言われているのである。斎藤と石丸に投票したのは,今まで選挙に行かなかった若い世代が多かったようだ。 ・選挙期間中になると新聞やテレビはその報道を控えるようになった。中立公正を理由に報道に制限を加えた安部政権以降に顕著になったのだが、ネットはほぼ無制限に表現して拡散できる状況にある。そこを狙ってうまく活用した者に票が集まるようになった。おまけにYouTubeは登録者数や視聴者数に応じて収入があるから、選挙での利用は得票数と収入の一石二鳥の状態なのである。ずる賢い奴がうまいことをやる。そんな風潮が露骨に見えるようになった。 |

-

・ インターネットが始まった時に、欲しいと思ったのが翻訳ソフトだった。海外のサイトにアクセスして、面白そうな記事に接する楽しさを味わうのに、辞書片手に訳したのではまだるっこしいと感じたからだった。そこで、学科の予算で高額の翻訳ソフトを購入したのだが、ほとんど使い物にならずにが...

-

12月 26日: Sinéad O'Connor "How about I be Me (And You be You)" 19日: 矢崎泰久・和田誠『夢の砦』 12日: いつもながらの冬の始まり 5日: 円安とインバウンド ...

-

12月 22日 国会議員の定数より歳費の削減を! 15日 鉄道旅に見る中国の変容 8日 紅葉が終わった 1日 工藤保則『野暮は承知の落語家論』青弓社 11月 24日 『スプリングスティーン 孤独のハイウェイ』 17日 仕事を辞めて8年も経った? 10日 ドジャース...