・「プログレ」は1960年代末ぐらいに登場したロック音楽のジャンルで、僕はその最初の頃からよく聴いていた。一番は「ピンクフロイド」だが、他にも「キングクリムゾン」や「イエス」などのバンドがあって、特に前衛的なミュージシャンとしてはフランク・ザッパがいた。同時代に流行したポップアートやドラッグ・カルチャーと融合して、70年代から80年代にかけて隆盛を誇っていたが、90年代以降にはあまり聴かれなくなった。

・そのプログレが、今はYouTubeでライブやAIを駆使した動画とともに聴くことができる。僕はちょっと前からパソコンを使っている時によく聴いている。たとえばピンクフロイドの作品は、CDはもちろんレコードでもその大半を持っているが、聴くのはもっぱらYouTubeである。レコードはすでに聴きすぎて雑音ばかりだし、そもそもプレイヤーが壊れてしまっている。CDはというと、これも聴くことがほとんどないから、開けるとカビが目立って、きれいにしなければ聴けなかったりする。

・ピンクフロイドの代表作は「狂気」だが、「神秘」「原子心母」「アニマルズ」「ザ・ウォール」「炎」などのアルバムがあって、1983年の「ファイナル・カット」で解散ということになった。リーダーのロジャー・ウォーター抜きで、その後もいくつかのアルバムを出したが、作品のほとんどを作っていたロジャーぬきでは今一つという感じだった。もっともボーカルとギターを担っていたのはデヴィッド・ギルモアだったから、ヒット曲を演奏するライブには影響なく、僕はそのロジャー・ウォーター抜きのピンクフロイドのライブを1988年に大坂城ホールで聴いて堪能したことを覚えている。

・ピンクフロイドの代表作は「狂気」だが、「神秘」「原子心母」「アニマルズ」「ザ・ウォール」「炎」などのアルバムがあって、1983年の「ファイナル・カット」で解散ということになった。リーダーのロジャー・ウォーター抜きで、その後もいくつかのアルバムを出したが、作品のほとんどを作っていたロジャーぬきでは今一つという感じだった。もっともボーカルとギターを担っていたのはデヴィッド・ギルモアだったから、ヒット曲を演奏するライブには影響なく、僕はそのロジャー・ウォーター抜きのピンクフロイドのライブを1988年に大坂城ホールで聴いて堪能したことを覚えている。

・その後、キングクリムゾンやイエスのライブにも出かけたが、もうプログレの全盛期を過ぎていたこともあって、会場が小さかったにもかかわらず観客は少なかった。ただすべてのバンドに共通していて、音の良さはもちろん、照明や舞台の背景に映る画像なども楽しむことができたから、どのライブも満足した。

・そんなジャンルは今ではほとんど消滅しているが、音楽そのものは古くさくないと僕は思っている。だからフォークソングなどには懐かしさを感じても、プログレはそうではない。何かクラシック音楽を聴くような気持ちだと言ってもいいだろう。音に集中して瞑想するように聴いてもいいし、何かをやりながら背景音楽として聴いてもいい。あるいはクルマを運転しながらというのも悪くない。

・というわけで、ピンクフロイドを初めとしたプログレは、僕にとっては今でも良く聴く音楽になっている。パソコンで何か作業をしながら、クルマを運転しながら、自転車をこいで補聴器から、そして薪割りをしながらイヤホンでと、すっかり定番になっている。

2025年6月9日月曜日

プログレを聴きながら

2025年6月2日月曜日

『アプレンティス:ドナルド・トランプの創り方』

・トランプ大統領の傲慢なやり方に世界中が振り回されている。強欲で過信家で人を平気で差別する。そんな最低の男がなぜ大統領に二度もなれたのか。この映画を見て、そのことがよくわかった気になった。

・トランプ大統領の傲慢なやり方に世界中が振り回されている。強欲で過信家で人を平気で差別する。そんな最低の男がなぜ大統領に二度もなれたのか。この映画を見て、そのことがよくわかった気になった。・原題は"THe Apprentice"で「徒弟」とか「見習い」といった意味である。父親の仕事を継いで不動産業を始めたばかりのトランプは、気弱で優しさのある青年だった。その彼が悪名高い弁護士と出会い、徹底的に鍛えられて、現在のような性格の人間になっていく。題名にはその見習いから成り上がる過程の意味が込められている。しかし、不動産業やカジノで成功したトランプには、テレビ番組の司会役として人気を博したという一面もあって、その番組名も「アプレンティス」だった。 ・トランプが従順に従う弁護士のロイ・コーンはソ連のスパイとして告発され、死刑にされたローゼンバーグ夫妻の裁判で検事を務め、赤狩りで有名なマッカーシーの主任顧問もした人物である。その後もニクソンやレーガンといった共和党の大統領にも取り入って、政界や財界で絶大な権力を誇ったが、トランプが出会った頃は、コーンの絶頂期であった。 ・映画ではコーンの教えに素直に従い、苦境を強引な手法で乗り超えてホテルやトランプタワー、そしてアトランティック・シティにカジノを造って成り上がっていく様子が描かれる。対照的に同性愛者であったコーンが体調を崩すと、トランプはコーンを遠ざけ、やがてさげすむようになる。最後はコーンの誕生日にパーティを開き、ダイヤモンドのカフスボタンをプレゼントするが、それが偽物であることが暗示される。恩をあだで返す卑劣な男だが、この映画はトランプの薄くなった頭の増毛と、腹に溜まった脂肪の除去手術で終わるのである ・トランプが大統領選挙に登場する前の経歴についてはほとんど知らなかった。しかし、ウィキペディアなどによれば、映画の後の人生は、決して順風満帆ではなかったようである。彼は1980年代にはホテルやカジノで成功したものの、その多くが90年代になると倒産して巨額な負債を抱え込んでいる。映画にも登場する最初の結婚相手のイヴァナとは浮気が元で離婚をしているし、その浮気相手との再婚も、数年で浮気が元で離婚をしている。 ・しかしトランプは90年代の後半には不動産業で持ち直し、2004年から12年まで続いたテレビ番組の「アプレンティス」によって、全米に知られる有名人になった。大統領選挙に最初に勝ったのは2016年だが、選挙には2000年の予備選挙にも出ていたし、2012年には共和党の候補にもなった。最初は泡沫候補扱いで、繰り返される暴言に多くのメディアが反撥したにもかかわらず、共和党の予備選で勝って候補者になり、おおかたの予想を覆して、ヒラリー・クリントンに勝って大統領になった。で、バイデンに負けた後も屈せず再度挑戦して復活した。 ・彼は、人としては軽蔑するしかないような人間に思える。しかしその不屈の精神と復活の実現には、アメリカン・ドリームを体現する人物として人気を得るのも無理はないとも感じられる。そんな根性をたたき上げたのがロイ・コーンだとすれば、彼が亡霊としてトランプを操っているのではといった想像をしたくなった。いろいろ調べてみると、若い頃のトランプは、むしろリベラルな考え方をする青年だったとする指摘が見られるのである。 |

2025年5月26日月曜日

観光客はありがた迷惑です

・河口湖に来る観光客がすごいことになっています。週末の混雑はずいぶん前からですが、最近は平日でも変わりません。おかげでゴールデン・ウィークの間は、どこにも出かけずに家に閉じこもることになりました。例年なら3月になったら、午後に自転車で湖畔を1周していたのですが、暖かくなる午後ではクルマも人もレンタル自転車もいっぱいで、とても出かける気にはなりませんでした。連休明けから、観光客がまだ動き出していない早朝に自転車に乗りはじめています。しかし、通勤のクルマがかなりあって、気をつけて走らなければなりません。何しろ河口湖周辺は宿泊施設や食べ物屋などが増えて、周辺から仕事に通ってくる人が多いのです。 ・河口湖に来る観光客がすごいことになっています。週末の混雑はずいぶん前からですが、最近は平日でも変わりません。おかげでゴールデン・ウィークの間は、どこにも出かけずに家に閉じこもることになりました。例年なら3月になったら、午後に自転車で湖畔を1周していたのですが、暖かくなる午後ではクルマも人もレンタル自転車もいっぱいで、とても出かける気にはなりませんでした。連休明けから、観光客がまだ動き出していない早朝に自転車に乗りはじめています。しかし、通勤のクルマがかなりあって、気をつけて走らなければなりません。何しろ河口湖周辺は宿泊施設や食べ物屋などが増えて、周辺から仕事に通ってくる人が多いのです。・その宿泊施設ですが、ネットで調べると、どこも数年前の1.5倍から2倍、あるいはそれ以上の料金になっています。家の近くにあるペンションは、修学旅行生を受け入れて何とかやっていたようですが、料金を倍にしても、予約が取りにくいほどににぎわっています。コロナ禍で患者の収容施設になっていた有名なビジネスホテルも、今ではけっこうな料金になっています。部屋に温泉があったり、豪華な食事を出すホテルは1泊2名で6万円とか7万円もしていますが、それでも予約が取りにくいようです。 ・高額になっているのはインボイスのせいで、河口湖に限らないようです。円安ですから倍になったからと言って、外国人は高いと思わないのかも知れません。それも欧米からの人に限らず、アジアからの人にとっても同様のようです。お金に余裕のない日本人の客はどこに泊まるんだろうと思いますが、貨物列車を改造した宿泊施設もあちこちに出来ていて、ここなら1泊2名で食事付きでも1万5千円程度で泊まれます。ここ数年はキャンプブームでもありますが、隣の西湖には平日からかなり多くの人がキャンプ場に訪れています。コロナ前なら自転車で走っても、クルマも人もほとんどいなかったのですが、今ではそうではありません。 ・このような現象は町にとってはいいことだと思います。何しろ人口減に悩む山梨県の中で、例外的に人口が増えているのです。町内には宿泊施設が700軒ほどあり、年間200万人を超える宿泊者数があるとされています。この急激な増加に対応して再来年から宿泊税を取ることにしたようです。富士登山をする人には昨年から2000円の入山料を取りはじめています。今年は静岡県も実施して、4000円に値上げされました。ただし、町に入る収入が町民に還元されているとは実感できません。感じるのは迷惑ばかりですから、コロナ禍の頃の閑散とした様子が懐かしく思われます。 ・隣町の富士吉田市は人口減に悩まされています。河口湖町と違って観光名所もなかったので、素通りされる町でしかなかったのですが、山の上の五重の塔と満開の桜越しに見える富士山がネットで紹介されると、急に観光客が集まるようになりました。商店街の真ん中に富士山が見えることで、シャッター通りに外人観光客がひしめくようにもなりました。かつては富士山の登り口で、御師(おし)の宿もたくさんあったのですが、5合目までのスバルラインが作られてからは、吉田口の登山道は閑古鳥状態でした。しかし浅間神社からの登山道を魅力的にする工夫なども計画されているようです。 ・梅雨の先触れのような天気でも、河口湖では湖越しに、あるいはコンビニの上の富士山を眺める場所に観光客が溢れています。これから夏にかけては富士山が雲に隠れる日が多いのですが、それでも人が減るわけではありません。そんな光景を見て「残念でした!」と口ずさみたくなるのは、意地悪爺さんの性でしょうか。 |

2025年5月19日月曜日

米の値段について

|

・米の値段が倍以上になった。その急激な値上がりは信じられないほどだが、政府が備蓄米を放出しても効き目はないようだ。なぜこうなったのか。一番の理由は昨年の夏に米の供給量がひっ迫して値段が上がり始めた時に、政府が素早く対応して備蓄米を放出しなかったことだろう。新米が出回りはじめれば価格は落ち着く。そんな見通しだったのかも知れないが、価格はさがるどころかどんどん上がってしまい、政府が備蓄米の放出を決めたのは、今年の2月になってからだった。 ・この時点ですでに半年遅れだが、その備蓄米が市場にほとんど出回らないことで、価格はさらに上がり続けている。理由は流通経路に隘路があることや、備蓄米さえ買いだめしている業者がいるといった疑念が指摘されているが、備蓄米を買えば1年以内に政府に戻すことが義務づけられていることが一番だったようだ。そこで政府は1年ではなく5年にすると発表した。さてこれで、備蓄米が大量に出回って、価格が値下がりするのだろうか。 ・政府や農水省の対応の悪さに呆れるばかりだが、米は今の価格でも高くはないといった発言も聞こえてくる。米を作ってもそれ相当に収入が得られるわけではない。そんな農民の声が多く聞かれるからだ。米の消費量はずっと減り続け、それに対応して減反政策が採られて来たのだが、田を畑に代えることはそう簡単ではなかったようだ。 ・農業従事者の多くは他に仕事を持つ兼業農家が大半だから、収入が得られなければやめるだろうし、高齢化で引退といった人たちも増えてきている。何しろ農業従事者の平均年齢は70歳に近づいていて、65歳以上が70%という現状になっているのである。それ相当の収入が得られなければ、若い人の中に農業をやろうという気持ちが起こらないのは当然のことなのである。 ・僕の家の周辺にも田畑はたくさんある。しかし、田んぼがブルーベリーやサクランボ、あるいはワイン用の葡萄畑などに変わり、草ぼうぼうの放棄地になったところも少なくない。農業の衰退は周囲の様子を見ればすぐ分かることである。 ・最近の物価の値上がりは米に限らないが、急に倍以上になるというのは異常という他ないだろう。それは価格をずっと抑えてきた政府の農業政策にこそ問題があったのかもしれない。その意味では、現在の米価を適正なものとして、それを農家の収入の上昇に向けることが懸命だと言えるだろう。育ち盛りの子どもがいて大変な過程もあるだろうが、それは食料品にかかる消費税を廃止したり、低所得者への減税や補助などで対応すべきことだと思う。 ・もちろん、それで若い人の中に農業をやってみようという意欲がわくわけではないだろう。しかし日本の食料自給率は4割を切り、飼料の自給率は3割を切って、化学肥料はほぼ100%輸入に頼っているのである。最近の国際情勢や気候変動などを考えれば、自給率を高めることが喫緊の課題であることは明らかなはずだ。農業従事者の大半が定年退職の時期にさしかかっている現状を見るにつけ、日本の食の現状と近未来こそが、一番の危機なのではと心配してしまう。 |

2025年5月12日月曜日

庭の野花と野菜畑

|

・松の木を伐採して日当たりがよくなったせいか、例年になく野花がきれいに咲いている。スミレ、タンポポ、ヤマブキ、エゴノキ、ハルリンドウ、それに深山鶯神楽なんてのもあった。それにしても撮った花の名前がすぐにわかるのだからスマホは便利だ。これまで何年もほとんど花をつけなかったミツバツツジが今年は見違えるほど元気に花をつけた。山で見かけるのはもっともっと花が多いのだが、これでもびっくりするほどだ。日当たりがよくなったせいだが、来年はもっとたくさん花をつけるだろうと期待している。

|  |

|  |

|  |

・ミョウガが出るところを耕して畑にした。茎は大きく伸びるのにミョウガがほとんどできなくなっていたからだ。ミョウガは周囲に広がって、実がつくのもそっちばかりになったから、思い切って2mx2m程の広さの畑にした。50cm程の深さに掘って、石をふるいにかけて取り除き、野菜用の肥料を土と混ぜて5つの畝を作った。そこにレタス、スナップエンドウ、ナス、キュウリ、アスパラ、トマト、ピーマン、シシトウ、それにサツマイモの苗を買ってきて植えてみた。後はジャガイモで、これは食用で少し芽が出たものを植えた。

・まだ朝晩に寒くなるせいか成長が遅い。例外はスナップエンドウでみるみる伸びて花までつけはじめた。さてどれが収穫できるか。YouTubeを探すと育て方の注意を教えてくれるものがたくさん出てきた。そのつど参考にしようと思っているが、今年は初めだから収穫できなくてもいいと思っている。もっともレタスは時々数枚切り取って食べている。売っているものと比べると固いが、新鮮この上ないからありがたくいただいている。

|  |

|  |

・この他に桜の苗木や月桂樹、ラベンダーなどを買ってきて植えた。近くから採ってきたコスモスの種を蒔いたらたくさん芽を出してきた。ラベンダーも花をつけはじめている。隣地を買って松を伐採して、それを薪にした後は、日当たりのよくなったところに花や野菜を作りはじめている。いろいろ楽しみが増えて、庭を見回ることが多くなった。

|  |

2025年5月5日月曜日

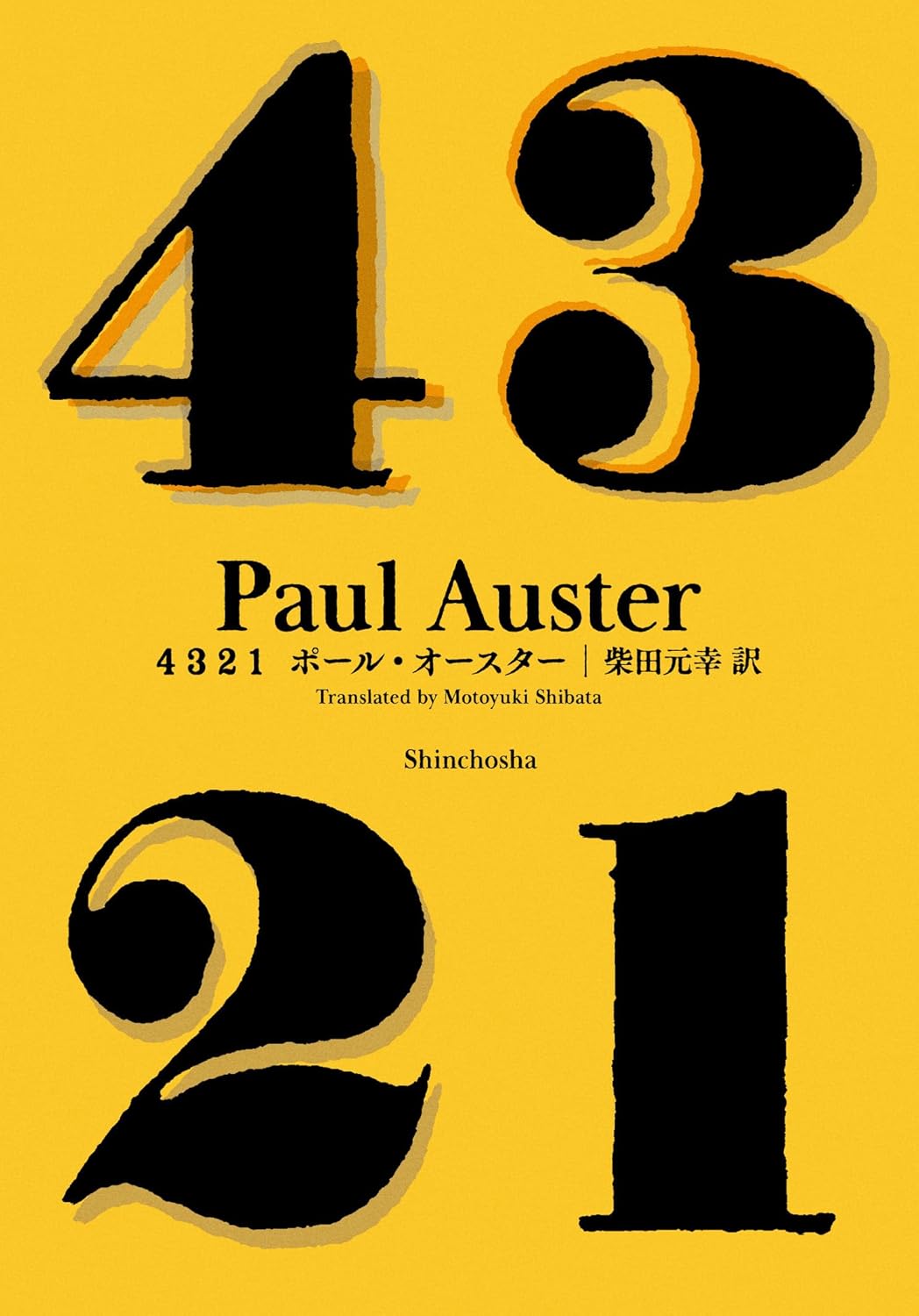

ポール・オースター『4321』新潮社

・ポール・オースターがちょうど1年前に亡くなった時に「オースターを偲ぶ」を書いた。『4321』は2017年に出版されていて、亡くなったと聞いて積読だった原文を読もうと思ったのだが、その分厚さにすぐにめげた。だから、待ち望んだ翻訳だった。彼は僕より二つ年上でアメリカと日本という違いはあるが、同じ時代を生きて、似たような考えや経験に共感したり、またその違いに戸惑ったり、感心したりしながら読み続けてきた。60年代が舞台だということもあって、790頁で2段組みの長編小説を、彼の集大成の作品のようにして読んだ。

・ポール・オースターがちょうど1年前に亡くなった時に「オースターを偲ぶ」を書いた。『4321』は2017年に出版されていて、亡くなったと聞いて積読だった原文を読もうと思ったのだが、その分厚さにすぐにめげた。だから、待ち望んだ翻訳だった。彼は僕より二つ年上でアメリカと日本という違いはあるが、同じ時代を生きて、似たような考えや経験に共感したり、またその違いに戸惑ったり、感心したりしながら読み続けてきた。60年代が舞台だということもあって、790頁で2段組みの長編小説を、彼の集大成の作品のようにして読んだ。・物語は彼の祖父がロシアからアメリカに移住するところから始まる。ファーガソンという名字がなぜついたかといった謂れがあって、祖父、父、そして主人公のアーチーの物語になる。50年代の少年時代の話だが、読み進めるうちに?と思うようになった。アーチー少年が異なる設定で、別の話として展開されたからだ。それも4つの物語として順繰りに進み、父母や祖父・祖母、伯父・伯母、そして従兄弟などの登場人物の設定が少しだけ違ったりするから、読んでいて混乱するばかりだった。ノートをつけて確認しながらと思ったが、分厚くて重たい本を何しろ寝る前にベッドで読んだりもしたから、そんなことはできなかった。 ・4つの物語のうちの一つは、夏のキャンプで雷に打たれて少年が死んでしまうところで突然終了する。後の3つは20歳になるところまで続くのだが、どの設定でも、小説家やジャーナリストをめざす映画好きの読書家であることでは共通していた。バスケットボールや野球の優れた選手であり、勉学も優秀で、一人はコロンビア大学、もう一人はプリンストン大学に進むが、後の一人は大学には進まずにパリに行って小説家をめざすことになる。 ・50年代末から60年代にかけては、アメリカは激動の時代だった。J.F.ケネディ大統領の誕生とキューバ危機、そして暗殺。それは大統領をめざしたR.ケネディと黒人差別を批判し、公民権運動の旗頭となったM.L.キングと続いた。ヴェトナム戦争の泥沼化とそれに反対する大学紛争や人種差別に怒る黒人たちの都市での暴動。そしてロック音楽やポップアートに代表された対抗文化の登場等々………。アーチー少年の成長にあわせて、そんな大事件や運動、あるいは文化現象が綴られていく。 ・面白く読んだが、これまでのオースターとは違うといった感想も持ち続けた。彼の小説は「省略」を基本的なスタイルにしている。それを「空腹の技法」と呼び、登場人物や場面の説明は極力省いて、読者の想像力に任せてきた。しかしこの小説では、過剰と思えるほどの説明や描写が繰り返される。主人公が読んだ本、見た映画、書き始めた小説や詩や野球やバスケットの観戦記事、あるいはセックスに目覚めて、それに夢中になる様子等々である。 ・主人公のアーチーはオースター本人と重なっている。だから自伝小説といってもいいのだが、彼はなぜ、主人公を4つのパターンで描いたのか。小説家やジャーナリストとして成長する過程や、女の子や時に男の子との性交渉をなぜ、詳細に描いたのか。最後は種明かしめいた話で終わるが、読み終えた今でも、納得したとは言い難い。とは言え、『4321』の5年前に出版された『冬の日誌』と『内面からの報告書』は、彼自身の歴史の赤裸々な報告と言えるものだった。訳者の柴田元幸はそれを「過去の自分を発掘する試み」と書いたが、『4321』はそれを小説として描こうとしたのかもしれない。そのうちもう一度、彼の作品をすべて読んでみようか。そんな気になりはじめている。 |

2025年4月28日月曜日

あまりにお粗末な万博について

|

・大阪万博には全く興味がない。もちろん行く気もないのだが、あまりにひどいニュースばかりが耳にはいるから、ここでも取り上げておこうと思った。そもそも大阪万博は夢州にカジノを含んだ統合型リゾート(IR)を作るためのインフラ整備として計画されたと言われている。実際、半年の開催だけのために地下鉄が延伸されたのだが、これがIR用であることは自明のことだった。夢州はゴミで埋め立てられた土地で、まだ地盤が固まっていないし、メタンガスなども出る。輸入品が入るコンテナヤードにもなっていて、ヒアリなども確認されている。そんな危ない場所が適地であるはずがないのは最初からわかっていたことだった。 ・万博会場は開催直前にも危険なレベルでメタンガスが出ていることがニュースになった。それを調べたのは万博開催者ではなく、共産党の市議だった。そのせいか万博協会はメディアの中で唯一共産党の機関誌である赤旗の取材を拒否した。万博についてはこれまでも多くの批判があったが、その多くは大手メディアではなく、赤旗などの小さなメディアやフリーのジャーナリストによる告発だった。新聞やテレビなどの大手メディアの多くは万博開催に協賛していて、その恩恵に浴しているから、批判は少なく、広報としての役割を演じる場合が多かったのである。 ・大阪万博のいい加減さ、怪しさについては主にフリーのジャーナリストによって、YouTubeやSNS、あるいはブログなどによって指摘され、批判されてきた。最初はなかった木造の大屋根リングについては、その費用の巨額さ、業者選定の不透明さなどがあるが、万博協会はこの批判に対して知らん顔を決め込んでいる。そんな態度は他の指摘でも同様で、各国のパビリオンの建築が遅れて開催に間に合わなかったことや、前売り券の売り上げが伸び悩んでいることなどについても、謝罪はもちろん、弁明もほとんどない。 ・そんな問題ばかりの万博が開催されたが、初日はものすごい風雨で、訪れた人たちは入り口で何時間も待たされてずぶぬれになった。大屋根リングも雨宿りの役には立たなかったようである。最近の天気は気まぐれで、好天になれば夏のような暑さになる。その熱中症対策なども貧弱で、ネット上では雨が降っても晴れても問題が起きるお粗末さばかりが話題になっている。対照的にテレビや新聞では、万博の魅力を宣伝しているのだが、行きたい気にさせる呼び物がほとんどないのだから、虚しい限りである。 ・万博の収支分岐点は1800万人の入場者数に達するかどうかだと言われている。ところが前売りはその半分にも達していない。しかもその大半は協賛者である企業に半ば強制的に買わせたもので、一般の購入は200万枚程度にしかなっていない。これは最初目標にした1400万枚の65%程度でしかなく、今後の当日券で入る入場者数を考えても、赤字になるのは明らかだろうと言われている。ところが万博協会は想定内で、今後の伸びに期待するなどと言っているのである。 ・そもそも万博は、海外旅行が当たり前になり、ネットが発達した現在には、もう役目を終えたイベントなのである。どこかの国に興味があれば、そこに出かければいいし、ネットで検索すればかなりのことが瞬時にわかるのである。また大阪万博は「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマにしているが、一体どこに未来のテーマが提案されているのか。空飛ぶ自動車は見掛け倒しだし、人間洗たく機などは冗談としか言いようがない代物である。広い会場は歩いてまわらなければならないし、トイレは汲み取り式で小児用には仕切りもない。近未来と言うなら、歩かなくても見て回れる手段が工夫されてもよかったはずである。 ・これから猛暑になれば熱中症者が続発するかもしれないし、メタンガスが爆発するかも知れない。雷が来ても逃げ場がないなど、いいことがほとんどないイベントは、大赤字を出して閉幕といったことになるのだと思う。そうなった時に一体誰が責任を取るのか。おそらく最後まで知らん顔を貫くはずで、そんな近未来のデザインが目に浮かぶだけである。 |

登録:

投稿 (Atom)

-

12月 26日: Sinéad O'Connor "How about I be Me (And You be You)" 19日: 矢崎泰久・和田誠『夢の砦』 12日: いつもながらの冬の始まり 5日: 円安とインバウンド ...

-

・ インターネットが始まった時に、欲しいと思ったのが翻訳ソフトだった。海外のサイトにアクセスして、面白そうな記事に接する楽しさを味わうのに、辞書片手に訳したのではまだるっこしいと感じたからだった。そこで、学科の予算で高額の翻訳ソフトを購入したのだが、ほとんど使い物にならずにが...

-

・ 今年のエンジェルスは出だしから快調だった。昨年ほどというわけには行かないが、大谷もそれなりに投げ、また打った。それが5月の後半からおかしくなり14連敗ということになった。それまで機能していた勝ちパターンが崩れ、勝っていても逆転される、点を取ればそれ以上に取られる、投手が...