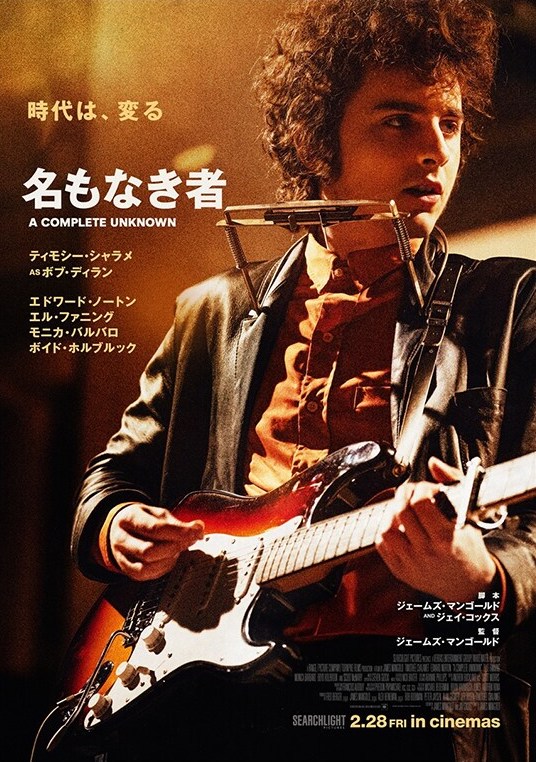

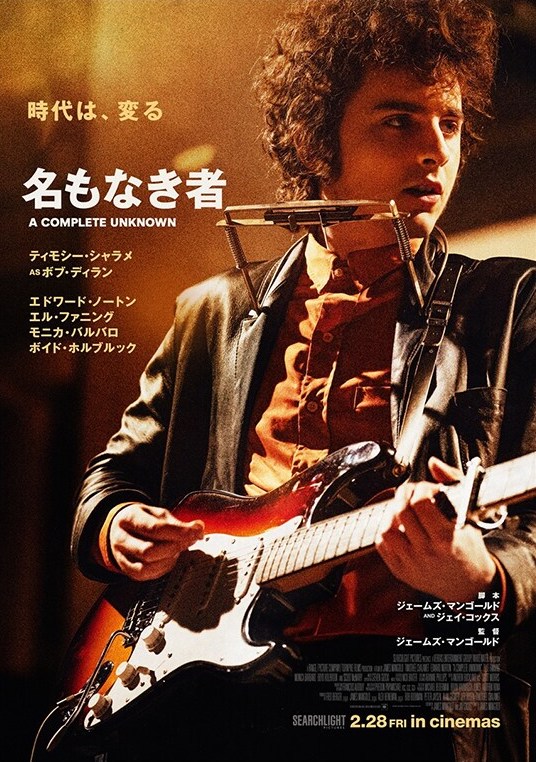

・『名もなき者』はボブ・ディランのデビューから5年ほどを描いた伝記映画である。その初期のヒット作が次々と流れたが、それはティモシー・シャラメが自ら歌いギターやハーモニカを演奏したものだった。ジョーン・バエズ役のモニカ・バルバロやピート・シーガー役のエドワード・ノートンも同様で、この映画はアフレコを全く使わず歌や演奏を役者に演じさせている。にもかかわらず、見ていて一番よかったのは、そのライブ風景だった。コロナの影響で、できあがるまでに5年以上もかかったことが役者たちに歌や楽器を上達させる時間を与えたと言われている。

・『名もなき者』はボブ・ディランのデビューから5年ほどを描いた伝記映画である。その初期のヒット作が次々と流れたが、それはティモシー・シャラメが自ら歌いギターやハーモニカを演奏したものだった。ジョーン・バエズ役のモニカ・バルバロやピート・シーガー役のエドワード・ノートンも同様で、この映画はアフレコを全く使わず歌や演奏を役者に演じさせている。にもかかわらず、見ていて一番よかったのは、そのライブ風景だった。コロナの影響で、できあがるまでに5年以上もかかったことが役者たちに歌や楽器を上達させる時間を与えたと言われている。

・僕は高校生の時にディランのファンになって、もう60年以上も聴き続けている。この映画で歌われている曲のほとんどは、若い頃に歌って覚えていたから、映画を見ながらつぶやくように歌ってしまった。ディランの伝記は彼自身の自伝も含めていくつもあって、そのほぼすべてを読んでいるから、映画に登場するシーンのほとんどを、まるで自分の経験が再現されたもののように見てしまった。そんなふうに、ちょっと変わった映画鑑賞の経験で、その後もYouTubeなどで余韻を楽しんでいる。

・この映画を知った時に、まず気になったのはタイトルだった。日本語の題名は『名もなき者』で、ノーベル文学賞まで取ったボブ・ディランがデビューしてからスターになるまでを描いた内容であることが示されている。それは確かにその通りで、映画は無名の若者がヒッチハイクをして田舎からニューヨークにやって来るところから始まるのである。しかし原題は『A

Complete Unknown』で、これは『ライク・ア・ローリング・ストーン』のリフレインで次のように歌われることばなのである。

どんな気持ちなんだ

家もなくなり、全く知られず

石ころのように落ちるのは

・つまりこの歌のコンテクストから言えば「名もなき者」とは全く関係ないのである。それではなぜこのことばを題名にしたのか。この映画の原作はイライジャ・ウォルドの『Dylan

Goes Electric!』である。2015年に出版されたもので、日本語訳はこの映画の公開に合わせて出版され、『ボブ・ディラン

裏切りの夏』という題名になっている。生ギターでプロテストソングを歌って人気者になったディランが、エレキギターを持ちバンドを従えてロックをやる。その時のフォークソング・ファンにとって、その変化はまさに裏切りとして感じられ、映画でもラスト・シーンの大騒ぎになっている。読んでいないが、原作やその邦訳は、そのことがよくわかる題名だと思う。

・「A Complete

Unknown」についてのぼくの解釈は、プロテスト・フォークの旗手と祭り上げられ、ヒットした歌をくりかえし要求されることに疲れ、嫌気がさしたディランが「俺のことなど忘れてくれ」と思った、その気持ちを表しているのではないかというものである。家出をしてニューヨークに来て、フォーク界の寵児になったディランは、フォークソングの世界からまた家出をして、ロックという新しい世界を切り開いていった。そんな変節の物語を象徴することばとしてなら、確かにいい題名だと思った。

・ただし、そんなディランと関わり、成長を手助けしたり、恋愛感情を持った人にとっては、ディランの変節や変貌ぶりには怒りや落胆や喪失感を持ったことだろうと思う。忘れてくれと言われたって忘れることはできない。映画に登場したピート・シーガーやジョーン・バエズ、そしてシルヴィ(スーズ・ロトロ)が感じた気持ちだった。2005年に出版された『ボブ・ディラン自伝』にはその当時の自分の振る舞いについての反省や、祭り上げられた者が感じる苦悩が語られている。あるいはマーチン・スコセッシが監督した『No direction home』はこの映画とほぼ同時期のドキュメントである。また、ケイト・ブランシェットがディランを演じた『I'm not there』も、ほぼ同時期を扱っている。本棚から取り出して、久しぶりに読み、聴き、見ている。

・春になって野鳥もにぎやかで、アカゲラが盛んに薪をつついている。家のまわりに積んだ薪もつつくから、餌付けしたら馴れるのではと思うほどだ。そんなわけで、ほとんどどこにも行かずに冬を過ごしたが、次は日当たりのいいところに小さな畑をつくって、じゃがいもでも植えてみようかと思っている。伐採した後に桜の苗木も植えたいし、実のなる林檎の木も植えてみたい。

・春になって野鳥もにぎやかで、アカゲラが盛んに薪をつついている。家のまわりに積んだ薪もつつくから、餌付けしたら馴れるのではと思うほどだ。そんなわけで、ほとんどどこにも行かずに冬を過ごしたが、次は日当たりのいいところに小さな畑をつくって、じゃがいもでも植えてみようかと思っている。伐採した後に桜の苗木も植えたいし、実のなる林檎の木も植えてみたい。

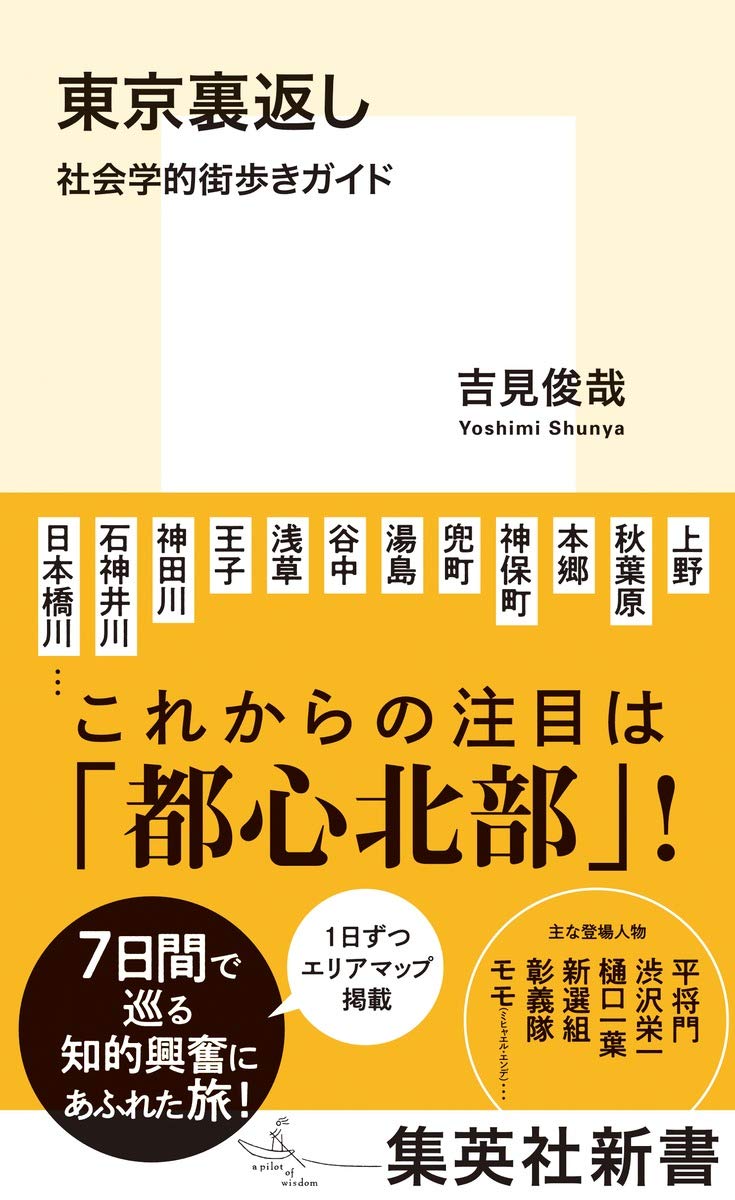

・東京についてこの本で提示されている視点は、東京が3度侵略され、その度に大きく変容したということである。最初は徳川家康による江戸、2度目が大政奉還と明治維新による東京、そして3度目が大戦に負けて米進駐軍による統治と戦後の復興である。もちろん東京には縄文時代から人々が住んでいて、貝塚や古墳も見つかっている。

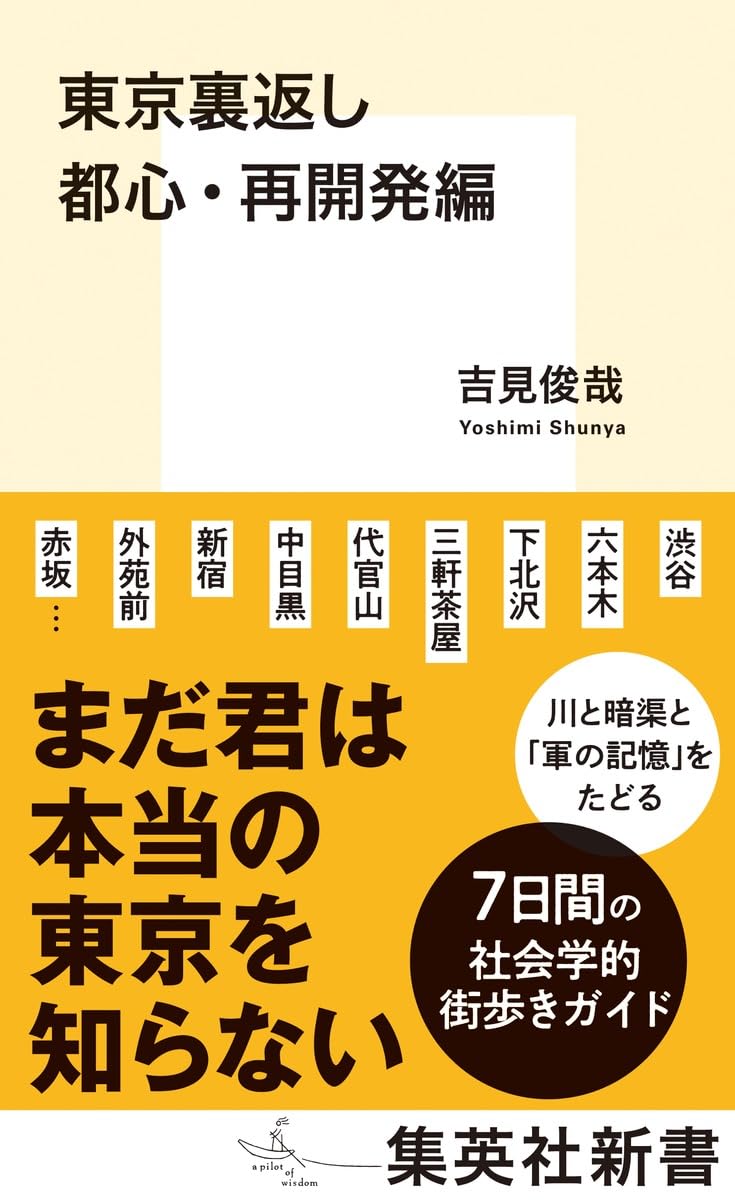

・東京についてこの本で提示されている視点は、東京が3度侵略され、その度に大きく変容したということである。最初は徳川家康による江戸、2度目が大政奉還と明治維新による東京、そして3度目が大戦に負けて米進駐軍による統治と戦後の復興である。もちろん東京には縄文時代から人々が住んでいて、貝塚や古墳も見つかっている。 ・「都心・再開発編」で歩いているのは下北沢から渋谷、そして麻布、四谷、新宿などである。ここでは明治時代からあった軍の施設とそれが進駐軍によって接収された影響と、戦後の西武や東急による土地買収と、ビルや住宅地への変貌ぶりが批判的に指摘されている。江戸時代の大名屋敷や戦後に困窮して手放した皇室所有の土地が何に変わったか、谷筋にあった庶民の暮らしが、どう潰されていったか。東京の現状が、歴史を残すことなど無頓着に、経済優先のやり方で進められていったかがよくわかる街歩きになっている。そのような流れは今も、そしてこれからも変わらずに続けられていて、その象徴を六本木や麻布に立てられた高層の森ビルなどに見ている。

・「都心・再開発編」で歩いているのは下北沢から渋谷、そして麻布、四谷、新宿などである。ここでは明治時代からあった軍の施設とそれが進駐軍によって接収された影響と、戦後の西武や東急による土地買収と、ビルや住宅地への変貌ぶりが批判的に指摘されている。江戸時代の大名屋敷や戦後に困窮して手放した皇室所有の土地が何に変わったか、谷筋にあった庶民の暮らしが、どう潰されていったか。東京の現状が、歴史を残すことなど無頓着に、経済優先のやり方で進められていったかがよくわかる街歩きになっている。そのような流れは今も、そしてこれからも変わらずに続けられていて、その象徴を六本木や麻布に立てられた高層の森ビルなどに見ている。 ・『名もなき者』はボブ・ディランのデビューから5年ほどを描いた伝記映画である。その初期のヒット作が次々と流れたが、それはティモシー・シャラメが自ら歌いギターやハーモニカを演奏したものだった。ジョーン・バエズ役のモニカ・バルバロやピート・シーガー役のエドワード・ノートンも同様で、この映画はアフレコを全く使わず歌や演奏を役者に演じさせている。にもかかわらず、見ていて一番よかったのは、そのライブ風景だった。コロナの影響で、できあがるまでに5年以上もかかったことが役者たちに歌や楽器を上達させる時間を与えたと言われている。

・『名もなき者』はボブ・ディランのデビューから5年ほどを描いた伝記映画である。その初期のヒット作が次々と流れたが、それはティモシー・シャラメが自ら歌いギターやハーモニカを演奏したものだった。ジョーン・バエズ役のモニカ・バルバロやピート・シーガー役のエドワード・ノートンも同様で、この映画はアフレコを全く使わず歌や演奏を役者に演じさせている。にもかかわらず、見ていて一番よかったのは、そのライブ風景だった。コロナの影響で、できあがるまでに5年以上もかかったことが役者たちに歌や楽器を上達させる時間を与えたと言われている。