・沢木耕太郎の作品は一昨年に『天路の旅人』を紹介した。戦中に満州からチベットのラサまで歩いた西川一三の話で、その取材の仕方や描こうとする対象へのいつもながらの真摯な姿勢に感心した。それから3年経って、今度は時代小説である。彼にとっては時代小説はもちろん、小説を書くこと自体も初めての試みである。僕よりちょっと上だから、もう80歳近いのに新しい試みに挑戦する。その意気込みにまず興味を持った。

・沢木耕太郎の作品は一昨年に『天路の旅人』を紹介した。戦中に満州からチベットのラサまで歩いた西川一三の話で、その取材の仕方や描こうとする対象へのいつもながらの真摯な姿勢に感心した。それから3年経って、今度は時代小説である。彼にとっては時代小説はもちろん、小説を書くこと自体も初めての試みである。僕よりちょっと上だから、もう80歳近いのに新しい試みに挑戦する。その意気込みにまず興味を持った。・主人公は江戸時代の中期に生きた講釈師の馬場文耕で、その講釈を理由に打ち首獄門に処された人である。講釈師はもともと『太平記』などの古典を話して聞かせる人であったが、文耕は「世話物」と称して、その時代に起きた事柄を、取材はもちろん、創作も交えて話すことで人気を博した。その話は当然、文耕自身が作ったもので、それは写本として売られもした。沢木が注目したのは、文耕の仕事が現在のジャーナリストやルポライターという仕事の草分けと言えるものだったことにある。しかも、その仕事を理由に幕府によって打ち首獄門の刑に処せられたのだ。そんな人は現在に至るまで、日本には存在しないのである。 ・著者はノンフィクション作家であるから、最初はそのつもりで資料集めにとりかかった。ところが文耕に関する資料があまりに少ないことから、事実と思われることと自らの創作を合わせた時代小説に仕上げることにしたようだ。だから、創作と思われる話の間に、事実として残された資料が紹介されたりもする。そのスタイルにもまた、新しさや面白さを感じた。 ・馬場文耕はもともと御家人の家に生まれたが、その職を辞して浪人となり、剣の道を究めようと四国や九州に出かけ、江戸に戻って講釈師となる。貧乏長屋に住んで質素な暮らしをするが、その生き方はいたって自由である。隣の子連れ後家や芸者、あるいは講釈の舞台になる茶店の娘に好かれるが、所帯を持ったり色事に興じたりすることに興味はない。そんな人柄として描かれる文耕にはもちろん、作者の好みが投じられている。 ・文耕は「世話物」の題材として、郡上藩の農民一揆に興味を持つ。江戸に直訴にやって来た農民を縁があって匿い、その重税を課して農民を締め上げる藩主や家来に怒りを覚えるようになる。しかし、目安箱に入れた訴えがいつまで経っても取り上げられる気配がなく、匿った農民の身が危うくなって、懇意にしている吉原の店に預かってもらうことにする。この一件にはやがて、藩主の改易(領地没収)や、幕府の老中や若年寄の罷免といった裁定が下されるが、一揆を起こした農民たちにも重罪が課されることになる。 ・文耕はこの事件を「写本」に書き、講釈をする決心をして、実行する。庶民の話なら構わないが、武家や幕府に関わることを「写本」の題材にしたり、「世話物」として講釈することは幕府によって厳しく禁じられている。文耕が捕らえられるのは当然だが、打ち首獄門といった刑に処せられるほどの罪とは思えない。そんな疑問のためか、この小説では、打ち首にされたのは別人で、文耕は逃げおおせたことが暗示されて終わりになっている。 ・文耕はまだ御家人であった若い頃に、当時旗本で、後に出世して老中になる田沼意次と昵懇(じっこん)になる。その縁で講釈師になってからも関わりを持った。彼を介して将軍の家重に講釈を聞かせたりもしたのだから、獄門の刑に処せられるわけはないはずである。表向き見せしめとして厳しい処罰を与えながら、実際には無罪放免にした。それは史実にはない作者の創作だが、本当はそうだったのかも、と思いたくなるような物語だった。 |

2025年9月1日月曜日

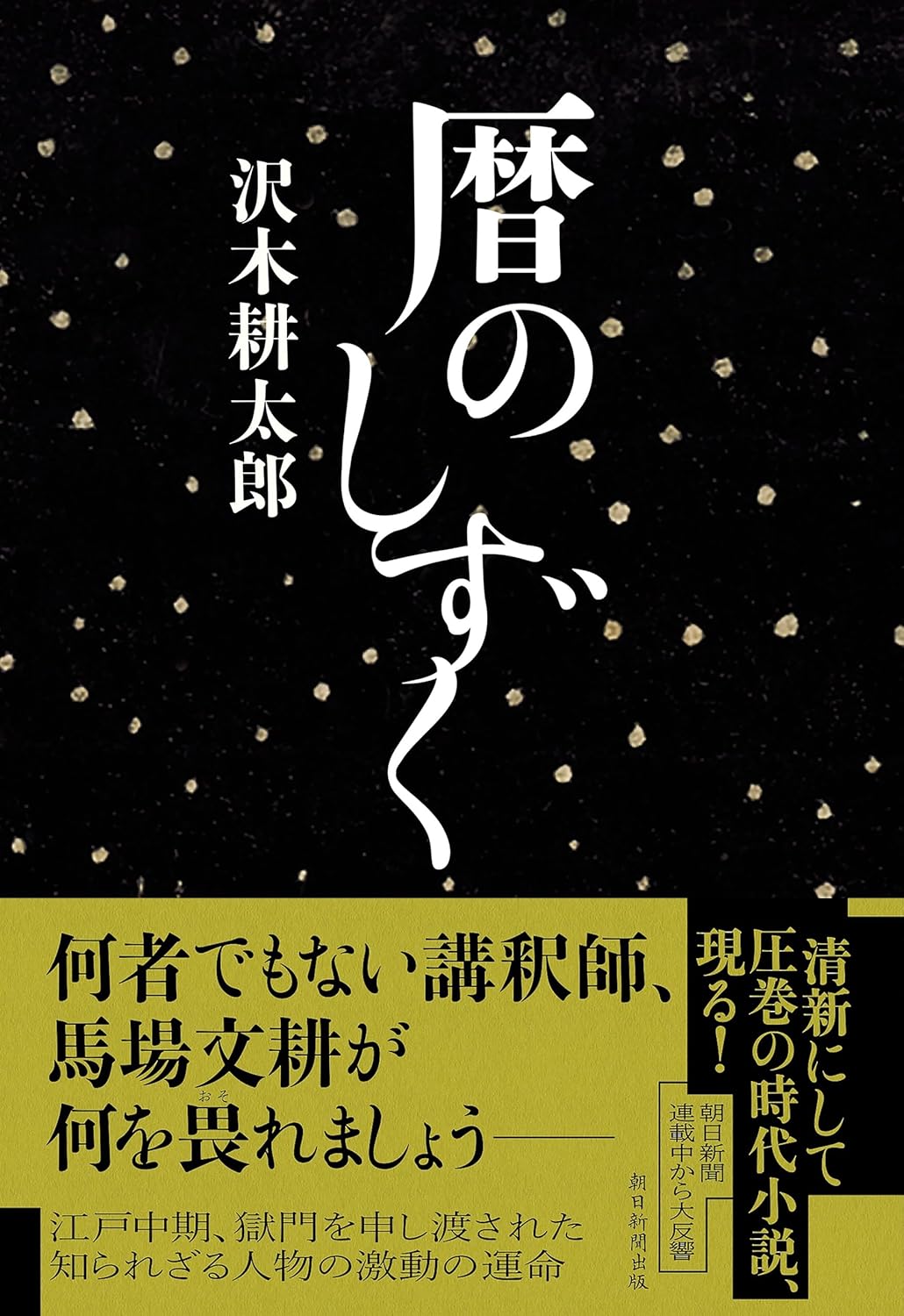

沢木耕太郎『暦のしずく』 朝日新聞出版

登録:

コメントの投稿 (Atom)

-

・ インターネットが始まった時に、欲しいと思ったのが翻訳ソフトだった。海外のサイトにアクセスして、面白そうな記事に接する楽しさを味わうのに、辞書片手に訳したのではまだるっこしいと感じたからだった。そこで、学科の予算で高額の翻訳ソフトを購入したのだが、ほとんど使い物にならずにが...

-

12月 26日: Sinéad O'Connor "How about I be Me (And You be You)" 19日: 矢崎泰久・和田誠『夢の砦』 12日: いつもながらの冬の始まり 5日: 円安とインバウンド ...

-

12月 22日 国会議員の定数より歳費の削減を! 15日 鉄道旅に見る中国の変容 8日 紅葉が終わった 1日 工藤保則『野暮は承知の落語家論』青弓社 11月 24日 『スプリングスティーン 孤独のハイウェイ』 17日 仕事を辞めて8年も経った? 10日 ドジャース...

0 件のコメント:

コメントを投稿

unknownさんではなく、何か名前があるとうれしいです。