|

・米の値段が倍以上になった。その急激な値上がりは信じられないほどだが、政府が備蓄米を放出しても効き目はないようだ。なぜこうなったのか。一番の理由は昨年の夏に米の供給量がひっ迫して値段が上がり始めた時に、政府が素早く対応して備蓄米を放出しなかったことだろう。新米が出回りはじめれば価格は落ち着く。そんな見通しだったのかも知れないが、価格はさがるどころかどんどん上がってしまい、政府が備蓄米の放出を決めたのは、今年の2月になってからだった。 ・この時点ですでに半年遅れだが、その備蓄米が市場にほとんど出回らないことで、価格はさらに上がり続けている。理由は流通経路に隘路があることや、備蓄米さえ買いだめしている業者がいるといった疑念が指摘されているが、備蓄米を買えば1年以内に政府に戻すことが義務づけられていることが一番だったようだ。そこで政府は1年ではなく5年にすると発表した。さてこれで、備蓄米が大量に出回って、価格が値下がりするのだろうか。 ・政府や農水省の対応の悪さに呆れるばかりだが、米は今の価格でも高くはないといった発言も聞こえてくる。米を作ってもそれ相当に収入が得られるわけではない。そんな農民の声が多く聞かれるからだ。米の消費量はずっと減り続け、それに対応して減反政策が採られて来たのだが、田を畑に代えることはそう簡単ではなかったようだ。 ・農業従事者の多くは他に仕事を持つ兼業農家が大半だから、収入が得られなければやめるだろうし、高齢化で引退といった人たちも増えてきている。何しろ農業従事者の平均年齢は70歳に近づいていて、65歳以上が70%という現状になっているのである。それ相当の収入が得られなければ、若い人の中に農業をやろうという気持ちが起こらないのは当然のことなのである。 ・僕の家の周辺にも田畑はたくさんある。しかし、田んぼがブルーベリーやサクランボ、あるいはワイン用の葡萄畑などに変わり、草ぼうぼうの放棄地になったところも少なくない。農業の衰退は周囲の様子を見ればすぐ分かることである。 ・最近の物価の値上がりは米に限らないが、急に倍以上になるというのは異常という他ないだろう。それは価格をずっと抑えてきた政府の農業政策にこそ問題があったのかもしれない。その意味では、現在の米価を適正なものとして、それを農家の収入の上昇に向けることが懸命だと言えるだろう。育ち盛りの子どもがいて大変な家庭もあるだろうが、それは食料品にかかる消費税を廃止したり、低所得者への減税や補助などで対応すべきことだと思う。 ・もちろん、それで若い人の中に農業をやってみようという意欲がわくわけではないだろう。しかし日本の食料自給率は4割を切り、飼料の自給率は3割を切って、化学肥料はほぼ100%輸入に頼っているのである。最近の国際情勢や気候変動などを考えれば、自給率を高めることが喫緊の課題であることは明らかなはずだ。農業従事者の大半が定年退職の時期にさしかかっている現状を見るにつけ、日本の食の現状と近未来こそが、一番の危機なのではと心配してしまう。 |

・ポール・オースターがちょうど1年前に亡くなった時に

・ポール・オースターがちょうど1年前に亡くなった時に ・補聴器を購入して3ヶ月経った。お試し期間からは半年近く過ぎているから、もうずいぶん馴染んできた。iPhoneで状況に合わせたパターンを自分で作って、大体こんなもんかという感じになっている。使っていてまず気づいたのは、聞きたい音が時によって前だったり、横だったりすることだ。たとえばテレビを見ている時は、前からの音を強調するパターンにする。そうすると横や後ろの音が邪魔になりにくくなる。パートナーと一緒にクルマに乗っている時は、左からの音を強調すると、彼女の声が聞き取りやすくなる。そんなふうにして、必要なパターンをいくつか作ってみた。

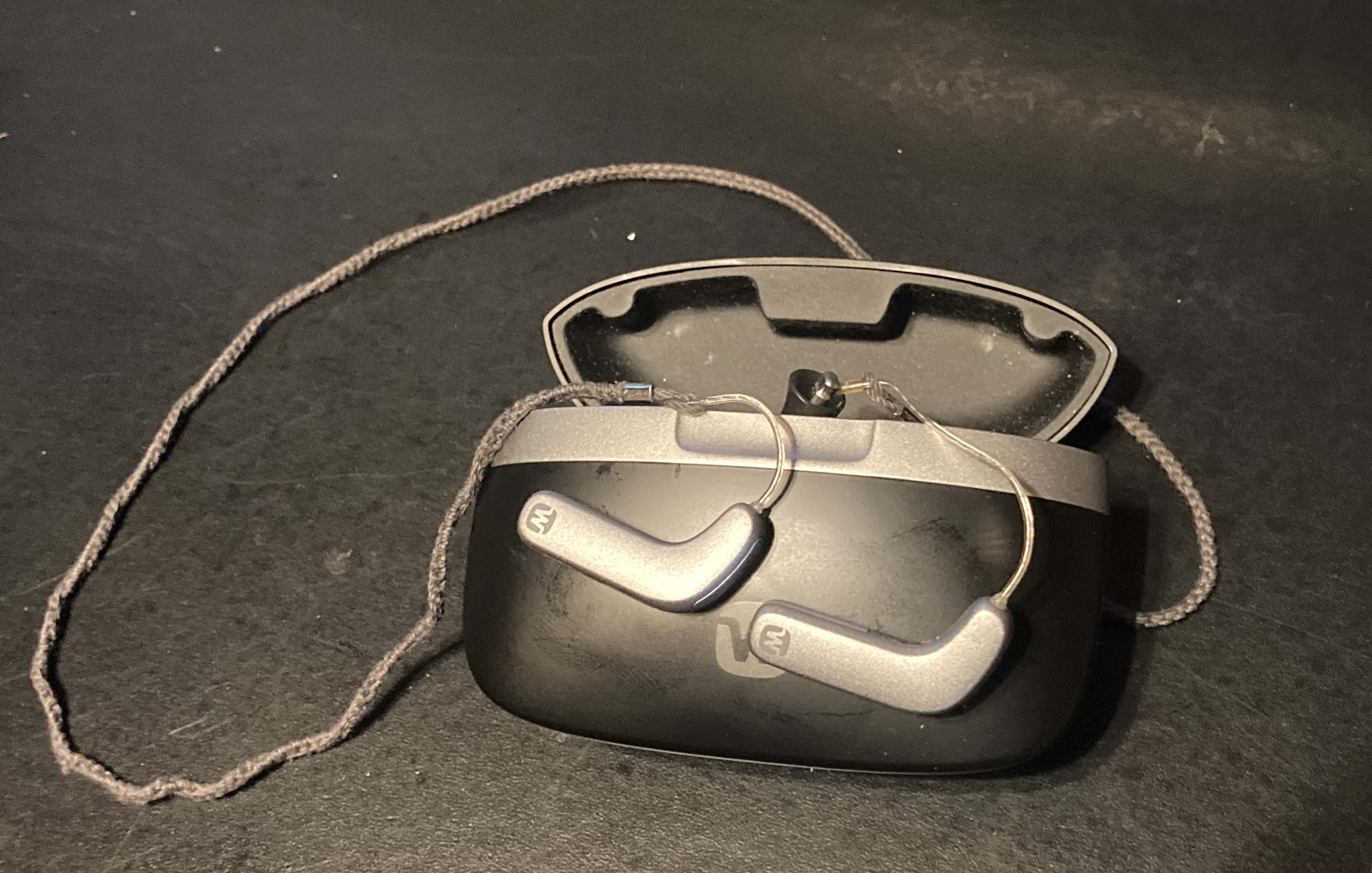

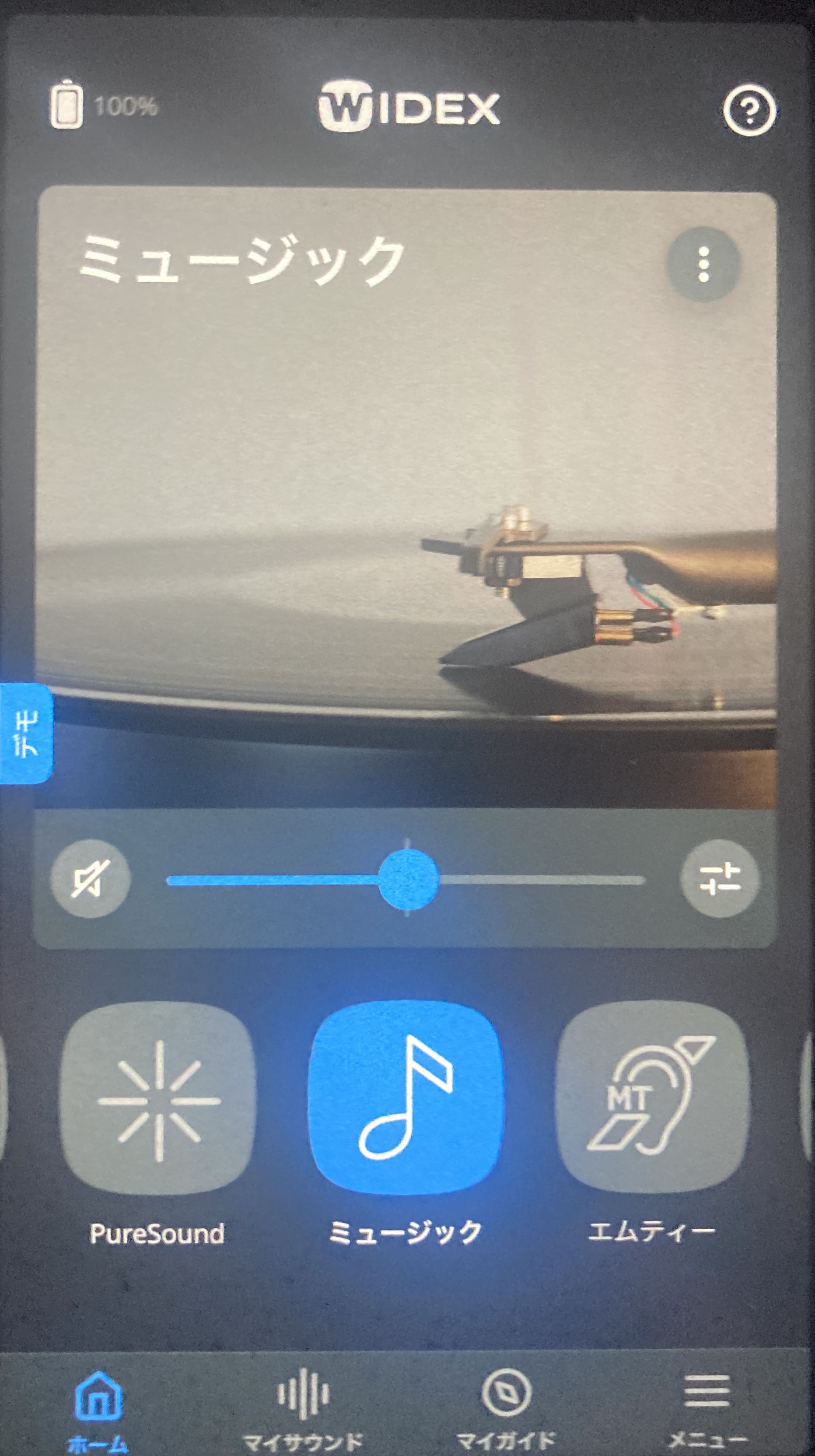

・補聴器を購入して3ヶ月経った。お試し期間からは半年近く過ぎているから、もうずいぶん馴染んできた。iPhoneで状況に合わせたパターンを自分で作って、大体こんなもんかという感じになっている。使っていてまず気づいたのは、聞きたい音が時によって前だったり、横だったりすることだ。たとえばテレビを見ている時は、前からの音を強調するパターンにする。そうすると横や後ろの音が邪魔になりにくくなる。パートナーと一緒にクルマに乗っている時は、左からの音を強調すると、彼女の声が聞き取りやすくなる。そんなふうにして、必要なパターンをいくつか作ってみた。 ・この機能はもちろん、イヤホンとして音楽を聴くことにも使える。ぼくはiPhoneで動画を見ることはないが、持っているCDのほとんどを入れていて、イヤホンで聴いてきたから、それが補聴器でもできるのは便利である。音楽を聴くのは主に自分の部屋やクルマに乗る時などで、一人で聴く時にはボリュームを上げればいいから補聴器はいらない。しかし、たとえば自転車に乗っている時や外で薪割りなどの作業をしている時には、イヤホンで音楽を聴いてきた。

・この機能はもちろん、イヤホンとして音楽を聴くことにも使える。ぼくはiPhoneで動画を見ることはないが、持っているCDのほとんどを入れていて、イヤホンで聴いてきたから、それが補聴器でもできるのは便利である。音楽を聴くのは主に自分の部屋やクルマに乗る時などで、一人で聴く時にはボリュームを上げればいいから補聴器はいらない。しかし、たとえば自転車に乗っている時や外で薪割りなどの作業をしている時には、イヤホンで音楽を聴いてきた。