・田村紀雄さんから今年も著書が届いた。もう90歳を超えているのにまだ研究生活を続けている。退職と同時に辞めてしまった僕とは雲泥の差である。せめてこの欄で紹介ぐらいはしなければいけない。そんなふうに思ってからもう何冊目になるのだろうか。三冊、四冊、五冊?いやいや恐縮するばかりである。

・田村紀雄さんから今年も著書が届いた。もう90歳を超えているのにまだ研究生活を続けている。退職と同時に辞めてしまった僕とは雲泥の差である。せめてこの欄で紹介ぐらいはしなければいけない。そんなふうに思ってからもう何冊目になるのだろうか。三冊、四冊、五冊?いやいや恐縮するばかりである。・「コミュニケーション学」は名前の通りに輸入の学問分野である。日本に入ってきたのは戦後のことで、元々はアメリカで生まれ発展した。だから最初は英語の文献の紹介やそれを元にした分析から始まるのだが、この本はその役をこなした井口一郎に注目し、その新聞記者に始まり、満州にできた建国大学の教員になり、戦後は雑誌『思想の科学』の編集長となって、「コミュニケーション学」の紹介をした仕事について詳細な分析をしている。 ・「コミュニケーション」は現在でも日常的に良く使われることばである。ただしもっとも多いのは対人関係のなかでのことばのやり取りとか人間関係そのものの仕方など、個人的なレベルのものが多い。「コミュニケーション能力」や「コミュ力」などといったことばも生まれているように、それは誰にとっても公私にわたって重要なものとして考えられている。一応この分野の専門家を自認していた僕も、主な興味対象として考えていたのは、この領域だった。 ・ただし「コミュニケーション学」はアメリカにおいて「ジャーナリズム」や「広報」といった分野でまず誕生していて、それはほとんど「マスコミュニケーション」の領域を指していた。あるいは戦時下における国同士の情報操作やプロパガンダ(宣伝)といったものであった。もちろん日本にも、戦前から「新聞学」という分野があったが、ラジオやテレビといった新しいメディアを対象にしてというのは、やはり戦後のことで、この本には「新聞学」から「コミュニケーション学」への展開の重要さを指摘したのも井口だったと書かれている。ちなみに僕も所属していた学会は、最初は「日本新聞学会」だったが、1990年代から「日本マスコミュニケーション学会」になり、2022年に「日本メディア学会」に名称変更している。 ・つい最近名前を変えたのは、その研究対象がネットの発達によってマスメディアに限定されるものではなくなったことにある。その意味では「コミュニケーション学」は戦後に輸入されて以降、その研究対象を大きく変化させていったと言えるし、「コミュニケーション」ということばが現在では、むしろ個人間の関係について多く使われることばになっていることがわかる。 ・そのような意味で、この本で紹介されている井口一郎と、彼が残した業績を振りかえり、再評価を試みている仕事は、「コミュニケーション」ということばが対象とする分野の始まりを、改めて認識させる重要なものだと思う。雑誌の編集者という経歴から、研究者としてはほとんど埋もれた存在だった人を掘り起こす。いかにも田村さんらしい仕事だと思った。 |

2025年10月13日月曜日

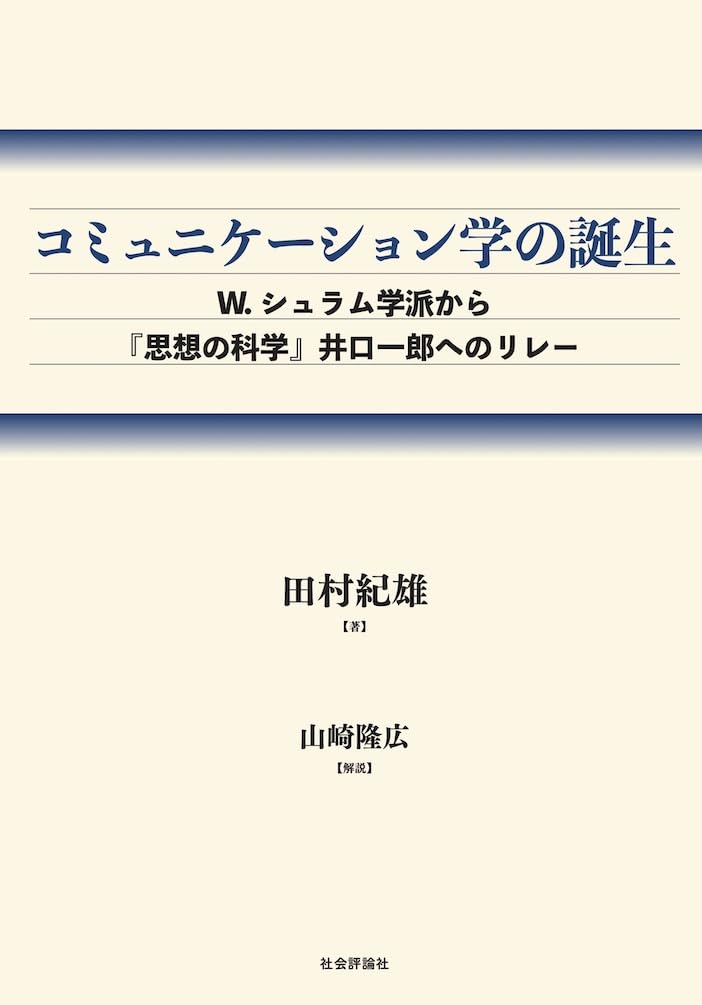

田村紀雄『コミュニケーション学の誕生』社会評論社

登録:

コメントの投稿 (Atom)

-

・ インターネットが始まった時に、欲しいと思ったのが翻訳ソフトだった。海外のサイトにアクセスして、面白そうな記事に接する楽しさを味わうのに、辞書片手に訳したのではまだるっこしいと感じたからだった。そこで、学科の予算で高額の翻訳ソフトを購入したのだが、ほとんど使い物にならずにが...

-

12月 26日: Sinéad O'Connor "How about I be Me (And You be You)" 19日: 矢崎泰久・和田誠『夢の砦』 12日: いつもながらの冬の始まり 5日: 円安とインバウンド ...

-

12月 22日 国会議員の定数より歳費の削減を! 15日 鉄道旅に見る中国の変容 8日 紅葉が終わった 1日 工藤保則『野暮は承知の落語家論』青弓社 11月 24日 『スプリングスティーン 孤独のハイウェイ』 17日 仕事を辞めて8年も経った? 10日 ドジャース...

0 件のコメント:

コメントを投稿

unknownさんではなく、何か名前があるとうれしいです。