・田村紀雄さんから今年も著書が届いた。もう90歳を超えているのにまだ研究生活を続けている。退職と同時に辞めてしまった僕とは雲泥の差である。せめてこの欄で紹介ぐらいはしなければいけない。そんなふうに思ってからもう何冊目になるのだろうか。三冊、四冊、五冊?いやいや恐縮するばかりである。

・田村紀雄さんから今年も著書が届いた。もう90歳を超えているのにまだ研究生活を続けている。退職と同時に辞めてしまった僕とは雲泥の差である。せめてこの欄で紹介ぐらいはしなければいけない。そんなふうに思ってからもう何冊目になるのだろうか。三冊、四冊、五冊?いやいや恐縮するばかりである。・「コミュニケーション学」は名前の通りに輸入の学問分野である。日本に入ってきたのは戦後のことで、元々はアメリカで生まれ発展した。だから最初は英語の文献の紹介やそれを元にした分析から始まるのだが、この本はその役をこなした井口一郎に注目し、その新聞記者に始まり、満州にできた建国大学の教員になり、戦後は雑誌『思想の科学』の編集長となって、「コミュニケーション学」の紹介をした仕事について詳細な分析をしている。 ・「コミュニケーション」は現在でも日常的に良く使われることばである。ただしもっとも多いのは対人関係のなかでのことばのやり取りとか人間関係そのものの仕方など、個人的なレベルのものが多い。「コミュニケーション能力」や「コミュ力」などといったことばも生まれているように、それは誰にとっても公私にわたって重要なものとして考えられている。一応この分野の専門家を自認していた僕も、主な興味対象として考えていたのは、この領域だった。 ・ただし「コミュニケーション学」はアメリカにおいて「ジャーナリズム」や「広報」といった分野でまず誕生していて、それはほとんど「マスコミュニケーション」の領域を指していた。あるいは戦時下における国同士の情報操作やプロパガンダ(宣伝)といったものであった。もちろん日本にも、戦前から「新聞学」という分野があったが、ラジオやテレビといった新しいメディアを対象にしてというのは、やはり戦後のことで、この本には「新聞学」から「コミュニケーション学」への展開の重要さを指摘したのも井口だったと書かれている。ちなみに僕も所属していた学会は、最初は「日本新聞学会」だったが、1990年代から「日本マスコミュニケーション学会」になり、2022年に「日本メディア学会」に名称変更している。 ・つい最近名前を変えたのは、その研究対象がネットの発達によってマスメディアに限定されるものではなくなったことにある。その意味では「コミュニケーション学」は戦後に輸入されて以降、その研究対象を大きく変化させていったと言えるし、「コミュニケーション」ということばが現在では、むしろ個人間の関係について多く使われることばになっていることがわかる。 ・そのような意味で、この本で紹介されている井口一郎と、彼が残した業績を振りかえり、再評価を試みている仕事は、「コミュニケーション」ということばが対象とする分野の始まりを、改めて認識させる重要なものだと思う。雑誌の編集者という経歴から、研究者としてはほとんど埋もれた存在だった人を掘り起こす。いかにも田村さんらしい仕事だと思った。 |

2025年10月13日月曜日

田村紀雄『コミュニケーション学の誕生』社会評論社

2025年10月6日月曜日

CDがカビだらけ

・CDを買わなくなってもうずいぶんになる。と言ってダウンロードしているわけでもない。要するに、聴きたい音楽がほとんどなくなったのである。これまで良く聴いてきたミュージシャンの中には、亡くなってしまった人がかなりいるし、引退同然の人も多い。それに新しい人を探してなどといった気持ちもなくなっている。だからこのコラムに書くこともなくて困っているのである。

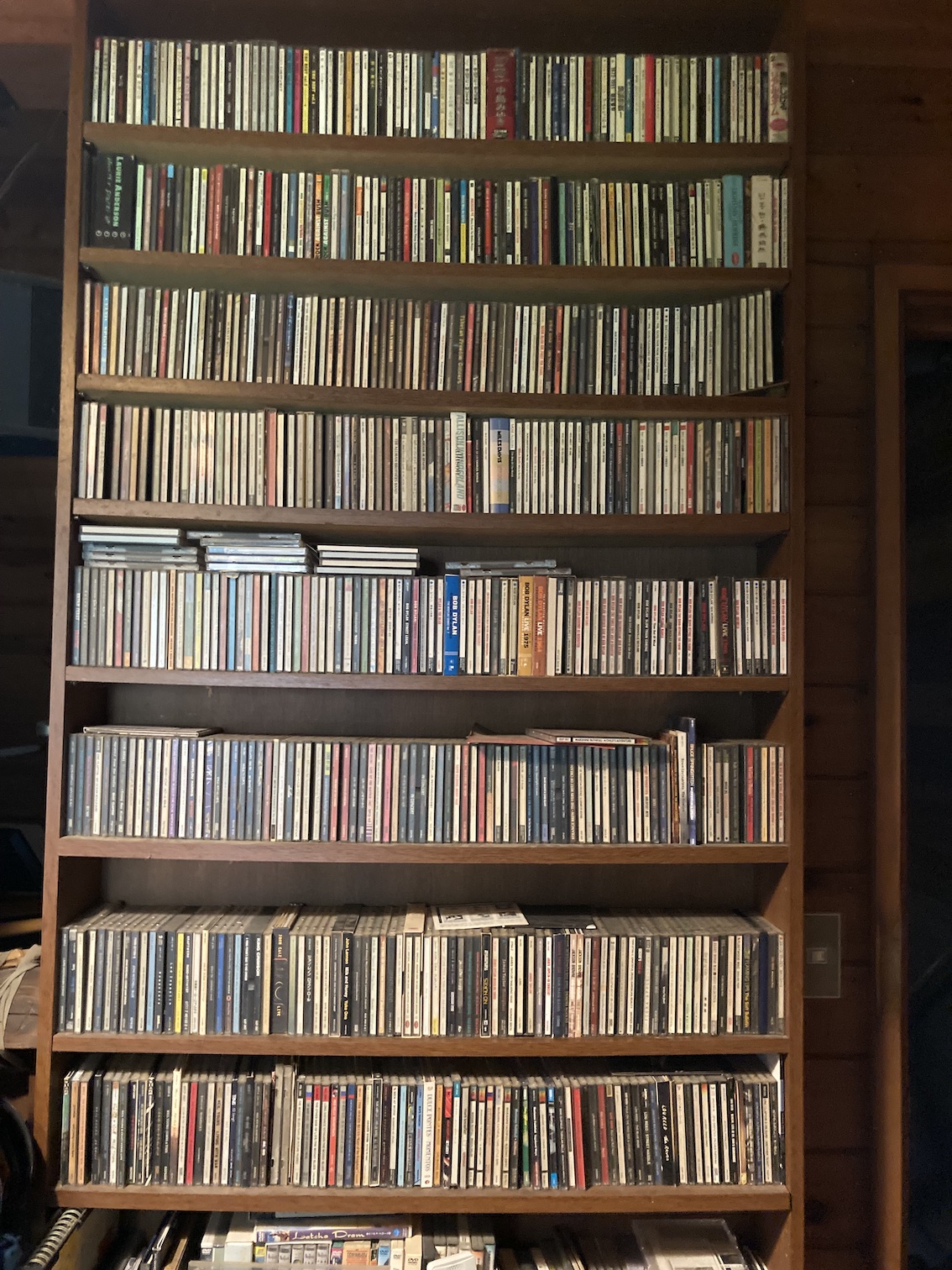

・CDを買わなくなってもうずいぶんになる。と言ってダウンロードしているわけでもない。要するに、聴きたい音楽がほとんどなくなったのである。これまで良く聴いてきたミュージシャンの中には、亡くなってしまった人がかなりいるし、引退同然の人も多い。それに新しい人を探してなどといった気持ちもなくなっている。だからこのコラムに書くこともなくて困っているのである。・そのCDだが、一度データとしてパソコンやiPhoneに取り込んでしまえば、あまり聴くことはなかった。聴くのはパソコンであったり、iPhoneでイヤホンだったり、クルマのオーディオでiPodやSDカードだったりして、家のステレオで聴くことは稀だったからだ。そのCDをパートナーがBOSEで聴きはじめて、音飛びがすると言ってきた。CDを見ると、所々に白いカビが生えている。何枚か調べてみると、同じようにカビの生えたものが多かった。彼女は一枚ごときれいに拭いて聴いているのだが、全部をきれいにするのはとても無理である。何しろ、これまで買ったCDは千枚を超えるのである。 ・我が家は梅雨時になると家のあちこちにカビが生えて悩まされてきた。壁などはまめに拭いたり、布団を干したりしたのだが、CDにまでカビが生えるとは思わなかった。しょっちゅう聴いていればカビなどつかなかったのだろうが、何しろ取り込んでしまえば、後は棚に並べておくだけだったのだ。強力な除湿+加湿器を買ったおかげで、今年はほとんどカビが生えなかった。外は90%を超える湿度でも、家の中は70%台に収まっていたからだ。だからCDのカビはかなり古いということになる。 ・YouTubeを見ていると、しきりにプレミアムに契約しろと言ってくる、広告がなくなるし、音楽がただで聴けるようになるというのだが、契約する気はおこらない。確かに広告は邪魔だが、今流行っている音楽にはほとんど興味がないし、聴きたいものはほとんど持っているからだ。そう言えば最近YouTubeの広告がやたら多くなった。プレミアムにしなければもっともっと広告を増やしてやるぞという脅しのように思うのは僕だけではないだろう。そういう魂胆ならいっそう契約などするかと思う。 ・CDはもう無用なメディアになりつつある。そんな時代だが、逆にレコードの需要は増えているようだ。電子化した音と違って、レコードにはアナログ独自の良さがある。そんな再評価のようだ。我が家にも昔買ったLPレコードが百枚を超えるほどある。CDになった時にほとんど買い直して、レコードはほとんど聴かなくなっていたのだが、プレイヤーが壊れていて、今ではこれも無用の長物になっている。本棚の奥に閉まったままだからカビもすごいことになっているのだと思う。二つの部屋の壁に作った本棚にはやはり数千冊の本が積んであるが、これももうほとんど出して読むことはないだろう。 ・改めて眺め直してみれば、我が家にはほとんどいらないものばかりが並んでいる。衣服だって同じものばかり着ていて、よそゆき用や仕事用はほとんど着ないで吊るしたままなのである。それでもそれらを捨ててしまおうという気にはならないから困ったものだと思う。CDのカビをきっかけにして、あれこれ考えることは多かったが、考えただけでそのままになりそうである。 |

2025年9月29日月曜日

世界陸上と日本人ファースト

|

・

世界陸上競技が34年ぶりに東京で開かれました。TBSが独占中継ですべての競技を放送し、僕はTVerで楽しみました。開催国にも関わらず日本が取ったメダルは競歩の銅メダルが二つだけと淋しい気がしましたが、それでも以前に比べれば、いろいろな種目で活躍する日本の選手は少なくありませんでした。その際気になったのは、両親のどちらかがアフリカ系と思われる選手の、特に短距離種目での活躍でした。 ・ 100Mでメダルも期待されたサニブラウン選手は故障もあって予選落ちしましたが、彼は世界陸上ですでに2回決勝に残って、前回は6位に入賞しています。そのぐらいしか知らなかったのですが、中島佑気ジョセフ選手が400Mで決勝に残って6位になりましたし、村竹ラシッド選手が110M障害で5位になりました。井戸アブゲイル風果選手は混合の4x400Mのメンバーとして走り、決勝で8位になりました。決して数は多くありませんが、その活躍は印象的でした。 ・ そんな選手たちの活躍を見ながら、ふと、参政党が掲げた日本人ファーストというスローガンが頭に浮かびました。参政党の憲法草案の国民要件には父母のどちらかが日本人であることと明記されています。今回活躍した選手たちはもちろん、この要件を満たしていますが、これから両親が日本人ではないけど日本国籍を取得している選手が活躍したら、参政党は何と言うだろうかと考えたくなりました。参政党の言う「日本人」には何の定義もありませんが、そこに民族や人種としてという意味があるのは明らかです。たとえ帰化して日本国籍を取得しても、三世代を経なければ参政権は認められないと憲法草案に書かれているのです。 ・ これはとんでもなく狭い了見です。日本で学び働いて暮らしている外国人が増えて、その中から日本の国籍を取る人が増えていくのは間違いないことです。そうなると犯罪が増えるとか、税金が不当に使われるといった発言が目立ちますが、そのほとんどは根拠のない話です。逆に、今回の世界陸上のように外国籍の親から生まれた人たちが、日本の国籍を持って活躍をする機会も増えていくでしょう。そのことはスポーツに限らずあらゆる分野に及ぶはずで、そういう人たちの存在を抜きにして日本の将来を考えることはできなくなるはずです。 ・ 日本人は人種として純粋だとか、日本民族の歴史は世界に類を見ない素晴らしいものだといった考えが、今でも根深くあるようで、それが時折頭をもたげて勢いを増したりしています。そんな考えがアジアを侵略し、アメリカと戦って完膚無きまでに負かされたことを反省したくない気持ちを正当化したがっています。その意味で、今回の世界陸上でのアフリカ系の血を受け継いだ日本人選手の活躍には、強い声援をしたくなりました。 ・ ところでその世界陸上ですが、選手が身につけるウエアの派手さや髪形の多様さが気になりました。陸上競技はどちらかと言えば地味なスポーツですが、見せることの意識がどんどん強くなるように感じました。これは選手として活躍することが名誉だけでなく富ももたらすことの証しのように見えました。 ・ もう一つ、トラック競技はもちろんですが、フィールド競技でもアフリカ系の選手の活躍が目立っていて、その国籍は必ずしもアフリカの国ではないことにも改めて気づきました。アメリカは言うに及ばず、ヨーロッパの国の代表にもなってますし、石油で成り立つアラブの国からも多くの選手が出て、良い成績を上げていました。国の代表は人種や民族とは関係ない。スポーツの世界では、ずいぶん前からそれが当たり前になっているのです。 |

2025年9月22日月曜日

WBCはテレビでは見られない?

|

・WBCが来年の3月に行われる。前回優勝した日本は連覇を狙うことになるが、その試合がテレビでは見られなくなったと報道された。ネットフリックスが独占中継することになったので、見たければネットフリックスと契約しなければならなくなったのである。前回もネットでの中継はアマゾン・プライムがやっていて、僕はもっぱらそれを見た。しかし、今度も見ようと思えば、ネットフリックスと新たに契約しなければならない。当然3月だけの契約だが、それでもどうしようか迷っている。 ・有料のネット・チャンネルはたくさんあるが、僕はどれとも契約していない。アマゾンは買い物のためであって、映画などを見たいからではない。しかし、日本に限ってもアマゾンは2000万人でネットフリックスも1000万人を超えているようだ。他にもU-NEXTやDAZN、あるいはディズニーなどもあるし、アベマやTverなんてのもある。実際、映画やスポーツはテレビではなく、ネットで観る人が多数派になっているのである。 ・日本のテレビはNHKを別にすれば、ほとんどが無料で見ることのできるチャンネルだ。だからそれが見られないとなれば、ネットに慣れない人にとっても、契約手続きが必要になる。そもそも大きな画面のパソコンを持っていなかったり、スマホをテレビに接続できなかったりなど、ハードルはかなり高いものになるだろう。だから前回は視聴率が40%を超えたようだが、ネットフリックスでは加入者全員が見たとしても10%程度になってしまうと予測されている。 ・困るのは見たい人だけではないだろう。WBCに広告を出そうと思っていた企業はテレビではなくネットフリックスにと思うかも知れないが、視聴者数が激減するし、CM抜きで契約している人も多いから、広告効果は前回とは比べ物にならないだろう。特に大谷翔平選手と契約している企業にとっては、その影響は大きなものだと思う。ひょっとしたらそれを理由に大谷選手は出場しないなんてことになったらどうだろう。早々負けることにでもなれば、ほとんど話題にもならずに終わってしまうかも知れない。 ・とは言え、こんな自体は十分に予想されたことである。実際、サッカーのワールドカップだって、もうテレビ局が払うことのできない放映権料になっている。ボクシングの世界戦などもネットでの独占中継になっているし、プロ野球にしたって、サッカーのJリーグにしたって、ずいぶん前から地上波では放送しなくなっているのである。何でもテレビでという時代の終わリが近づいている。WBCの件は、そのことを如実に証明したと言えるだろう。 ・実際僕は、民放のテレビはほとんど見ていない。新聞のテレビ欄を見たって、バカみたいと思えるような番組ばかりが毎日並んでいるし、BSはNHK以外はほとんどカスのような番組ばかりである。前回のWBCにしたって、CMの多さやタレントの馬鹿騒ぎにうんざりして、テレビからパソコンの画面で見ることにしたのである。フジテレビの騒動も含めて、民放のテレビは、本当に終わりに近づいている。せいぜい今のラジオのようになって生き残るしか手はないのではないか。そんなことを考えてしまった。 |

2025年9月15日月曜日

石破が辞めてどうなるのか

|

・石破首相が自民党総裁の辞任を決めた。総裁選の前倒しが決まったり、それを受けて衆議院の解散に打って出れば、自民党が分断され、国政も混乱するといった菅や小泉の忠告を受け入れたからだと言われている。僕は総裁選の前倒しが賛成多数になるかどうかわからないし、多数になったら衆議院を解散すればいいのではと思っていた。解散には大義がないという人が多かったようだが、国政再編のための解散と銘打てば、納得する人も多かったのではないかと思う。何しろ石破やめるなという世論の声は、参議院選挙以降に上昇し続けていたのである。 ・総裁選前倒しは、そんな世論を無視した議員たちの愚行だと思う。石破に代わって一体誰がやるのか。彼よりましな人は誰もいないじゃないか。それに選挙に負けた主な原因は、闇金や統一教会問題に関わっても、何の責任も取らずに知らん顔を決めこんだ議員たちにあるのに、そんな連中が負けた責任を取れと吠えている。総裁選は10月になってからのようだが、それこそ政治の空白を作ってお祭り騒ぎなどすれば、自民党はますます見放されるだけだろう。 ・自公政権が過半数に満たないとは言え、代わって野党が政権を取りに行くこともない。おそらく自民党の新しい総裁が、また首相になるのだろうが、誰がなっても今の閉塞状況を変えることはできないだろう。その意味では石破首相が思い切って衆議院を解散して、政界再編の糸口をつかんだら面白いことになったのではと想像する。自民党の裏金や統一教会に関連した議員は公認しない。さらには同じ選挙区に刺客を立てる。そんな思い切ったことをやれば当然自民党は大混乱になって分裂するだろう。もちろん野党にも大きな変化が生じるはずで、そうなれば、政界の再編成が一気に進むことになったと思う。 ・石破首相や彼の少ない取り巻きには、おそらくそんな狙いもあったはずである。しかし石破はそれを決断できなかった。それはそもそも、彼の政治信念であったはずの政策、たとえば日米地位協定の見直しや夫婦別姓について、議題にすらできなかったところから始まっている。それは政治家としての彼の器の小ささを示すものである。やろうと思ったことができなかったことについて、辞任を表明した際に話していたが、それが心残りならなぜ、思い切って衆議院の解散を決断しなかったのか。おそらく後になって、彼はこのことを一番悔やむはずである。 ・しかしその悔やみは彼個人に留まらず、日本の将来についても言えることだろう。もう政治も経済もどうしようもないところまで落ち込むしかない。だからこそ、やけくそで、参政党のような悪霊を跋扈させる空気が蔓延してきているのである。石破辞めるなの声には、そんな不安がつきまとっていたはずである。なのに株価が史上最高値とは、いったいどういうことだろうか。今だけ金だけ自分だけ!こんな風潮とあわせてひどい世の中になったものだとつくづく思う。 |

2025年9月8日月曜日

収穫の秋?

|

| ・9月になったのにまだ暑い。30度を超える日が何日あっただろうか。下界では40度なんて言っているからかなりましなのだが、やっぱりこんな暑さにはまいってしまう。とは言え、小さな畑の野菜はそれなりに順調に育って、収穫できるものも少なくなかった。ジャガイモはやたら縦に延びて、実がつくのか心配したが、枯れかかったところで掘り返すと、立派なイモがいくつも出てきた。全部で10個ほどの収穫で、さっそくジャガバターにして食べた。自分で育てたこともあって、格別のうまさだった。 ・育てた野菜で一番の収穫はミニトマトで、すでに30個ほど食べたが、まだいくつも青い実がなっている。最初に取れた時から1ヶ月以上経っているから、これは来年も植えることにしよう。他にはキュウリが5本ほどで、シシトウが10個といったところだろうか。スナップエンドウは早かったがすぐに枯れたので、時期をずらして何本か植えることにしようと思う。  ・以前からあったミョウガは、畑にしたところを根こそぎにしたにもかかわらず、その周囲に広がったところから100個以上の収穫があって、今でも毎日いくつか見つけている。梅酢に漬けたり、薄切りして冷凍したりしたから、来年の収穫時まで楽しむことができるだろう。もちろん毎食のメニューにも入れているが、香りが強いから少し飽きてきた。

・以前からあったミョウガは、畑にしたところを根こそぎにしたにもかかわらず、その周囲に広がったところから100個以上の収穫があって、今でも毎日いくつか見つけている。梅酢に漬けたり、薄切りして冷凍したりしたから、来年の収穫時まで楽しむことができるだろう。もちろん毎食のメニューにも入れているが、香りが強いから少し飽きてきた。・ピーマンとナスはそれなりに育っていたが、いつまで経っても花が咲かなかった。しかし、ナスに1つだけきれいな紫の花が咲いて、しばらくするとナスの実に育ってきた。収穫するにはもう少しかかるが、これは感激だった。当然、来年も植えるつもりだが、ピーマンはどうしようか。もう少し待ってみようと観察を続けている。

・今年植えた中で、全然ダメだったのがネギで、これは植える時期をずらすことにした。アスパラはそのままにして来年の収穫に期待するつもりだ。これから収穫する楽しみはサツマイモで、収穫した後のジャガイモの所にはりだして、元気にしている。葉が枯れはじめたら収穫ということだから、まだもう少しかかるだろう。どんなイモが育っているか楽しみだ。

・今年植えた中で、全然ダメだったのがネギで、これは植える時期をずらすことにした。アスパラはそのままにして来年の収穫に期待するつもりだ。これから収穫する楽しみはサツマイモで、収穫した後のジャガイモの所にはりだして、元気にしている。葉が枯れはじめたら収穫ということだから、まだもう少しかかるだろう。どんなイモが育っているか楽しみだ。・夏は雨が少なかった。夕立があっても我が家の周辺には降らないことが多くて、近くで畑を借りて野菜作りをしている人も、水をやるのが大変だと言っていた。我が家では時折水を蒔く程度だったが、水分をほしがる野菜には足りなかったかもしれない。養分や日当たりも含めて、来年は植える場所を考えなければいけないと思った。  ・その一番はコスモスで、あちこちに種を蒔いたけれども、いまだに花が咲いていない。朝から夕方まで、一日中太陽が当たるところでないと花が咲かないのかも知れないから、来年は植える場所を変える必要がある。もう一つはジャガイモとサツマイモで、これも日当たりさえよければ耕すだけで、養分の補給はしないで育てた方がいいと思った。とにかく今年は、ほとんど世話をしなかったから、来年はもっと丁寧に育てようと思う。

・その一番はコスモスで、あちこちに種を蒔いたけれども、いまだに花が咲いていない。朝から夕方まで、一日中太陽が当たるところでないと花が咲かないのかも知れないから、来年は植える場所を変える必要がある。もう一つはジャガイモとサツマイモで、これも日当たりさえよければ耕すだけで、養分の補給はしないで育てた方がいいと思った。とにかく今年は、ほとんど世話をしなかったから、来年はもっと丁寧に育てようと思う。 |

2025年9月1日月曜日

沢木耕太郎『暦のしずく』 朝日新聞出版

・沢木耕太郎の作品は一昨年に『天路の旅人』を紹介した。戦中に満州からチベットのラサまで歩いた西川一三の話で、その取材の仕方や描こうとする対象へのいつもながらの真摯な姿勢に感心した。それから3年経って、今度は時代小説である。彼にとっては時代小説はもちろん、小説を書くこと自体も初めての試みである。僕よりちょっと上だから、もう80歳近いのに新しい試みに挑戦する。その意気込みにまず興味を持った。

・沢木耕太郎の作品は一昨年に『天路の旅人』を紹介した。戦中に満州からチベットのラサまで歩いた西川一三の話で、その取材の仕方や描こうとする対象へのいつもながらの真摯な姿勢に感心した。それから3年経って、今度は時代小説である。彼にとっては時代小説はもちろん、小説を書くこと自体も初めての試みである。僕よりちょっと上だから、もう80歳近いのに新しい試みに挑戦する。その意気込みにまず興味を持った。・主人公は江戸時代の中期に生きた講釈師の馬場文耕で、その講釈を理由に打ち首獄門に処された人である。講釈師はもともと『太平記』などの古典を話して聞かせる人であったが、文耕は「世話物」と称して、その時代に起きた事柄を、取材はもちろん、創作も交えて話すことで人気を博した。その話は当然、文耕自身が作ったもので、それは写本として売られもした。沢木が注目したのは、文耕の仕事が現在のジャーナリストやルポライターという仕事の草分けと言えるものだったことにある。しかも、その仕事を理由に幕府によって打ち首獄門の刑に処せられたのだ。そんな人は現在に至るまで、日本には存在しないのである。 ・著者はノンフィクション作家であるから、最初はそのつもりで資料集めにとりかかった。ところが文耕に関する資料があまりに少ないことから、事実と思われることと自らの創作を合わせた時代小説に仕上げることにしたようだ。だから、創作と思われる話の間に、事実として残された資料が紹介されたりもする。そのスタイルにもまた、新しさや面白さを感じた。 ・馬場文耕はもともと御家人の家に生まれたが、その職を辞して浪人となり、剣の道を究めようと四国や九州に出かけ、江戸に戻って講釈師となる。貧乏長屋に住んで質素な暮らしをするが、その生き方はいたって自由である。隣の子連れ後家や芸者、あるいは講釈の舞台になる茶店の娘に好かれるが、所帯を持ったり色事に興じたりすることに興味はない。そんな人柄として描かれる文耕にはもちろん、作者の好みが投じられている。 ・文耕は「世話物」の題材として、郡上藩の農民一揆に興味を持つ。江戸に直訴にやって来た農民を縁があって匿い、その重税を課して農民を締め上げる藩主や家来に怒りを覚えるようになる。しかし、目安箱に入れた訴えがいつまで経っても取り上げられる気配がなく、匿った農民の身が危うくなって、懇意にしている吉原の店に預かってもらうことにする。この一件にはやがて、藩主の改易(領地没収)や、幕府の老中や若年寄の罷免といった裁定が下されるが、一揆を起こした農民たちにも重罪が課されることになる。 ・文耕はこの事件を「写本」に書き、講釈をする決心をして、実行する。庶民の話なら構わないが、武家や幕府に関わることを「写本」の題材にしたり、「世話物」として講釈することは幕府によって厳しく禁じられている。文耕が捕らえられるのは当然だが、打ち首獄門といった刑に処せられるほどの罪とは思えない。そんな疑問のためか、この小説では、打ち首にされたのは別人で、文耕は逃げおおせたことが暗示されて終わりになっている。 ・文耕はまだ御家人であった若い頃に、当時旗本で、後に出世して老中になる田沼意次と昵懇(じっこん)になる。その縁で講釈師になってからも関わりを持った。彼を介して将軍の家重に講釈を聞かせたりもしたのだから、獄門の刑に処せられるわけはないはずである。表向き見せしめとして厳しい処罰を与えながら、実際には無罪放免にした。それは史実にはない作者の創作だが、本当はそうだったのかも、と思いたくなるような物語だった。 |

登録:

コメント (Atom)

-

・ インターネットが始まった時に、欲しいと思ったのが翻訳ソフトだった。海外のサイトにアクセスして、面白そうな記事に接する楽しさを味わうのに、辞書片手に訳したのではまだるっこしいと感じたからだった。そこで、学科の予算で高額の翻訳ソフトを購入したのだが、ほとんど使い物にならずにが...

-

12月 26日: Sinéad O'Connor "How about I be Me (And You be You)" 19日: 矢崎泰久・和田誠『夢の砦』 12日: いつもながらの冬の始まり 5日: 円安とインバウンド ...

-

12月 22日 国会議員の定数より歳費の削減を! 15日 鉄道旅に見る中国の変容 8日 紅葉が終わった 1日 工藤保則『野暮は承知の落語家論』青弓社 11月 24日 『スプリングスティーン 孤独のハイウェイ』 17日 仕事を辞めて8年も経った? 10日 ドジャース...