|

・トランプ米大統領の傲慢で横柄な発言が止まらない。輸入品に高額関税をかけることを最大の武器にしているのだが、関税分を負担するのは売り手ではなく買い手だから、払うのはアメリカの消費者自身なのである。トランプの発言に拍手喝采する人は、そのことをわかっているのだろうかと疑問に思う。物価が上がり消費が減って経済が減速するから、当然景気は悪くなる。実際アメリカの株価は急降下していて、それが世界中に影響を及ぼしている。こうなることははじめからわかっているのに、トランプはこれがアメリカ・ファーストの政策なのだと豪語する。まさに無理が通れば道理が引っ込むのである。 ・トランプのやり方はウクライナやパレスチナに対しても変わらない。武器を援助して欲しいならレアアースをよこせと言ったり、ガザからパレスチナ人を追い出して、破壊された町を復興させるといった発言は、大国の大統領が言うとはとても思えないものである。フランスのマクロン大統領が核の傘をアメリカに頼らず、欧州独自で作ると発言している。トランプの発言はプーチンやネタニアフにとっては渡りに船だろう。道理が引っ込んで混乱した世界はどうなるのか。それを回避するために必要なのは、アメリカ国民が事実に気づくことだが、そんな兆候は見られない。 ・無理を通すやり方は日本にも溢れている。一度失職をした兵庫県知事が、不当なやり方で再選し、百条委員会で知事にあるまじき行為を断罪されているのに、それは一つの見方に過ぎないと無視しようとしているのである。この人の悪行は数えきれないほどだが、平気で知事の座に居座り続けている。リコールの請求ができるのは再選から1年を過ぎなければならないから、斎藤知事は少なくとも1年間は安泰なのである。自業自得とは言え、兵庫県民にとっては頭の痛い話だと思う。 ・課税限度額の引き上げを主張した国民民主党が今、立憲民主党を上回る支持を得ている。玉木代表の不倫が発覚しても、その勢いは衰えないようである。その力の源泉は玉木がN党党首の立花に教えを請うて始めたSNSにあるようだ。若い人たちに重い税金が課せられ、老人がその恩恵によくしているといった嘘が信じられて、自民党や維新を支持していた若い人たちがこぞって、国民民主党支持にくら替えしたと言うのである。選挙でSNSをうまく使えば、マスメディアに頼らずとも大量に票を獲得することができる。そんな傾向が都知事選や兵庫県知事選、そして衆議院選挙で明らかになっている。このまま行けば、参議院選挙もSNSが重要な場になってくるだろう。 ・大阪万博が間もなく始まる。前売り券はほとんど売れていないようだし、準備も遅れに遅れているようだ。始まっても閑古鳥といった予測ができるが、ここにも嘘や無理がまかり通り続けてきた。大阪府・市はもちろん国の税金もいっさい使わないと言ったのは、これを始めた松井前知事だが、すでに1000億円以上が投入され、入場者数が少なければ、さらに赤字が増えると見込まれているのである。万博はカジノ目的というのが明らかだが、そのために無理にごみ捨て場に万博を誘致した。ここには最初から道理などなかったのである。 ・世の中には道理を無視した無理が溢れている。それが当たり前になったら、道理など考えるのが阿呆らしくなる。そんな気分が蔓延したら大変だが、もうすぐそこまで来ているような恐ろしさがある。 |

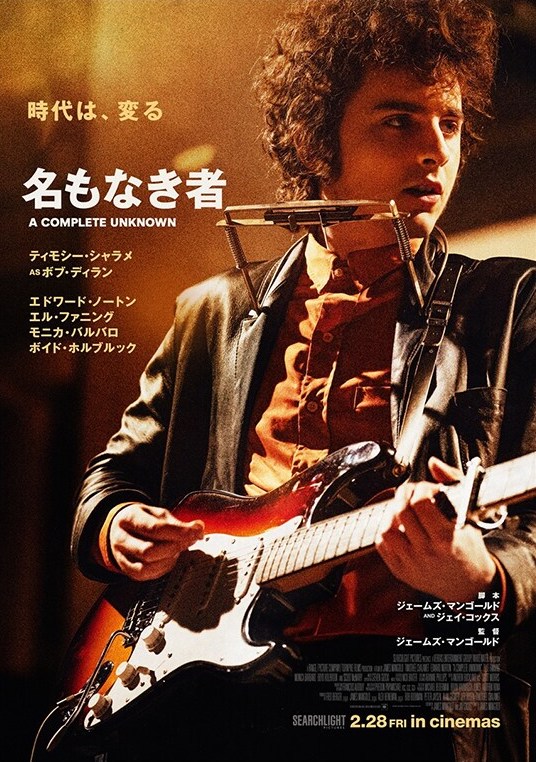

・『名もなき者』はボブ・ディランのデビューから5年ほどを描いた伝記映画である。その初期のヒット作が次々と流れたが、それはティモシー・シャラメが自ら歌いギターやハーモニカを演奏したものだった。ジョーン・バエズ役のモニカ・バルバロやピート・シーガー役のエドワード・ノートンも同様で、この映画はアフレコを全く使わず歌や演奏を役者に演じさせている。にもかかわらず、見ていて一番よかったのは、そのライブ風景だった。コロナの影響で、できあがるまでに5年以上もかかったことが役者たちに歌や楽器を上達させる時間を与えたと言われている。

・『名もなき者』はボブ・ディランのデビューから5年ほどを描いた伝記映画である。その初期のヒット作が次々と流れたが、それはティモシー・シャラメが自ら歌いギターやハーモニカを演奏したものだった。ジョーン・バエズ役のモニカ・バルバロやピート・シーガー役のエドワード・ノートンも同様で、この映画はアフレコを全く使わず歌や演奏を役者に演じさせている。にもかかわらず、見ていて一番よかったのは、そのライブ風景だった。コロナの影響で、できあがるまでに5年以上もかかったことが役者たちに歌や楽器を上達させる時間を与えたと言われている。