|

・臨時国会が終わった。公明党の政権離脱と日本維新の会の連立によって始まったのだが、何ともひどく危ない国会だった。高市首相の発言によって中国が硬化して、様々な圧力を加えてきている。首相は発言を訂正しないから、圧力はますますエスカレートするだろう。ところが政権支持率はほとんど下がらないから、彼女は突っ張ったままである。中国には貿易でアメリカ以上に依存しているからどこより重視すべきなのだが、一体どういうつもりなのか疑問に思う。香港の現状を見ても独裁色の強い国家であることは明らかだが、それだけに、もっと慎重な対応が必要なはずなのである。そのことは、横暴に振る舞うトランプ米大統領もよくわかっていて、高市発言を直接戒めたようである。 ・ところで、自民党総裁にはなれたが総理にはなれないかもしれないと泣き言を言ったのに、維新が連立に加わることになった途端の右旋回である。公明党のブレーキが無くなったのだから当たり前だが、防衛予算のGDP比2%の今年度中の実現をさっそく公言した。財源をどうするかはもちろん、曖昧なままである。何が必要かを精査して決めるといった石破政権の方針は問答無用に反故にされたのである。反故にされたのは他にも米の生産増にも及んでいて、お米券などというばらまきで誤魔化そうとしている。 ・維新は連立に参加する条件として唐突に、衆議院の議員定数削減を言い出した。何より政治資金規正法の改正こそが重要なのに、高市首相は立憲民主党の野田代表に、そんなことより議員定数について議論しましょうと言い放った。結局、政治資金規正法を優先して議員定数は次の通常国会に持ち越しになったのだが、とんでも国会を象徴する案件だった。 ・維新は「身を切る改革」を党のスローガンにしている。議員定数削減はその主張に沿うものだが、連立政権に入った途端に、議員の政治資金の使い道についての疑惑が暴露された。印刷費を秘書が経営する印刷所に払ったとか、政治資金をキャバクラなどでの飲食費に使ったなどである。維新の不祥事はこれまでにも、地方議会の議員を含めて多発していて、身を切るなどがまやかしであることは明らかなのである。 ・そんな実情を見て思うのは、今必要なのは議員定数の削減ではなく、議員報酬の見直しにこそあるということだ。国会議員は年額で2100万円超の歳費をもらう他に、「文書通信交通滞在費(月100万円)」や「立法事務費(月65万円)」と秘書給与やJRの無料パスも交付されている。ところがそれらを何に使っているかが不透明だから、いろいろと怪しい金の使い道をしたことが暴露されるのである。国会議員の定数は他国と比べて決して多くはないが、議員が手にする報酬こそが圧倒的に多額で、しかも使い道が不明瞭なままなのだ。 ・日本の国会議員はアメリカやイギリスの1.5倍以上の報酬を手にしている。しかも日本人の年収は逆に米英の半分かそれに近い数値だから、いかに日本の国会議員が優遇されているかがよくわかる。議論すべきはここのはずだが、自分の懐に入るお金を減らすことなどは、ほとんどの政党も議員も考えてはいない。「身を切る」などとはちゃんちゃらおかしい政策なのである。 |

2025年12月22日月曜日

国会議員の定数より歳費の削減を!

目次 2025

12月

22日 国会議員の定数より歳費の削減を!

15日 鉄道旅に見る中国の変容

8日 紅葉が終わった

11月

17日 仕事を辞めて8年も経った?

10日 ドジャース中心の生活が終わった

3日 トランプ来日報道の愚かさ

10月

27日 冬の支度を始めようか

20日 霧の穂高

6日 CDがカビだらけ

9月

29日 世界陸上と日本人ファースト

22日 WBCはテレビでは見られない?

15日 石破が辞めてどうなるのか

8日 収穫の秋?

8月

18日 避暑地の暑さ対策

11日 石破辞めるなにちょっとだけ賛成!

4日 暑い! 暑い!!

7月

21日 差別が大手を振る世界になった

14日 ブライアン・ウィルソンについて

7日 加湿と除湿

6月

30日 大相撲について気になること

23日 丸太富士と野鳥の巣箱

9日 プログレを聴きながら

26日 観光客はありがた迷惑です

19日 米の値段について

12日 庭の野花と野菜畑

4月

28日 あまりにお粗末な万博について

21日 補聴器で音楽を聴く

14日 広告は神話にすぎないのでは?

7日 MLBが始まった!

3月

31日 冬の仕事がんばった!!

24日 吉見俊哉『東京裏返し』集英社新書

17日 無理が通れば道理が引っ込む

10日 『名もなき者』(A complete unknown)

3日 ネットの変貌

2月

24日 喜寿を身体で実感する

17日 松を片づける

10日 マリアンヌ・フェイスフルについて

1月

20日 民放テレビの終わりの始まり

13日 MLBのストーブリーグについて

6日 この冬は寒い

2025年12月15日月曜日

鉄道旅に見る中国の変容

・俳優の中山卓也が鉄道で旅する番組をよく見ている。シンガポールを出発して東南アジアを北上し、ラオスから中国に入って西に進み、中央アジア、東欧から最後はスペインのジブラルタル海峡まで行くという長い旅行である。番組タイトルは「地球旅」だが、もちろん一挙に旅するというわけではない。最初はシンガポールから中国の昆明までで4月から始まったが、11月からは中国をあちこち巡っている。このペースでは、辿り着くのは何年も先になるだろう。もちろん、中山にとっても、旅は細切れで進むということになるはずだ。

・俳優の中山卓也が鉄道で旅する番組をよく見ている。シンガポールを出発して東南アジアを北上し、ラオスから中国に入って西に進み、中央アジア、東欧から最後はスペインのジブラルタル海峡まで行くという長い旅行である。番組タイトルは「地球旅」だが、もちろん一挙に旅するというわけではない。最初はシンガポールから中国の昆明までで4月から始まったが、11月からは中国をあちこち巡っている。このペースでは、辿り着くのは何年も先になるだろう。もちろん、中山にとっても、旅は細切れで進むということになるはずだ。・この俳優の気さくさが功を奏しているのか、鉄道の中でも街中でも、良く話しかけてその土地の様子をうまく聞きだしている。しかし話しかけることばは日本語で、返ってくるのが現地語だから、やっぱり違和感がある。なぜこの種の番組は通訳を登場させないのかといつも不思議に思うところである。 ・そんなふうにして、シンガポールからマレーシア、タイと北上してラオスに入ったのだが、昔ながらの鉄道に交じって新幹線に似た高速の長距離電車が走っているのに驚いた。しかしその驚きはラオスでさらに高まることになる。ラオスの首都のヴィエンチャンからは中国に通じる高速鉄道が敷かれていて、その建設資金は中国によってもたらされているというのである。まさに一帯一路である。 ・今は中国の主に内陸部を走る鉄道に乗って旅しているのだが、その大半は高速鉄道である。中国の高速鉄道は2007年以降に本格化したというからまだ20年も経っていないのだが、すでにその路線は中国全土に張り巡らされ、25年時点では5万キロに達しているそうだ。中国の鉄道網の総距離は15万キロと言われているから、その三分の一が高速化したということになる。中国が日本のGDPを抜いたのは2009年だが、現在ではほとんど停滞している日本の5倍に成長している。その急速な発展は、中山卓也が高速鉄道に乗って降り立ったどんな中小都市にも林立する高層ビルによってもよくわかるのである。ちなみに日本の新幹線の総延長は3300キロである。  ・中国の鉄道を旅する番組は以前にも関口知弘が2007年に行っている。「関口知宏の中国鉄道大紀行」という名で2007年に、チベットのラサから西安までの春と西安からカシュガルまでの秋の2回にわけて放送された。そこで乗った36000キロにもなる鉄道旅のほとんどは電気かディーゼルの機関車が引っ張る列車で、乗客の中には人民服を来た人もいたし、降り立った町には昔ながらの風景が当たり前だった。経済成長の恩恵はまだ全土に行き渡るほどではなかったのである。その番組はNHKのアーカイブではもちろん、YouTubeでも見ることができる。

・中国の鉄道を旅する番組は以前にも関口知弘が2007年に行っている。「関口知宏の中国鉄道大紀行」という名で2007年に、チベットのラサから西安までの春と西安からカシュガルまでの秋の2回にわけて放送された。そこで乗った36000キロにもなる鉄道旅のほとんどは電気かディーゼルの機関車が引っ張る列車で、乗客の中には人民服を来た人もいたし、降り立った町には昔ながらの風景が当たり前だった。経済成長の恩恵はまだ全土に行き渡るほどではなかったのである。その番組はNHKのアーカイブではもちろん、YouTubeでも見ることができる。・この二つの旅番組を比較して見て驚くのは、GDPが日本の5倍になった、この20年あまりの中国の変貌ぶりである。それを目の当たりにして思うのは、高市首相の発言とそれを支持する世論の浅はかさである。中国なんてやっつけちまえといった威勢の良さは、鬼畜米英と叫んで戦争に突き進んだ愚行の再現を感じさせるものでしかない。そんな不安すら覚えてしまいかねないのである。 ・中国は日本にとって最大の貿易国だが、そうなったのはやはり2007年だった。現在では輸出入総額の20%以上を中国が占め、アメリカは15%に留まっている。にもかかわらず日本はトランプの関税政策にはへつらった態度を取っているのに、中国には高飛車なのである。中国が本気になって貿易を制限しはじめたら、日本経済はどうなるのか。中国の現在の国力と、その関係の重要さについて、もっと冷静になって考えなければダメだな、と思わされた番組だった。ちなみに中国の輸出入総額に占める日本の額は7%に過ぎないのである。 |

2025年12月8日月曜日

紅葉が終わった

|

・去年見つけて放っておいた鹿の頭の骨を家に飾った。上のようになかなかいい。初めは工房にと思ったのだが、パートナーに拒絶されてしまった。だったら玄関にと思ったのだが、驚かすことになるかもと思って、ベランダの上にした。これを見て鹿や熊が近づかなくなればいいのだが。今年はあちこちで熊が現れて大騒動になっている。近辺では熊情報もあるが、周辺には来ていないようだ。 ・最近はめったに歩かなくなったが、せめて紅葉台ぐらいはと行ってきた。ちょうど紅葉も見頃で、富士山も雲間から時折顔を出した。湖畔は観光客でいっぱいだが、ここまで来る人は少ない。急に寒くなったせいか、今年の紅葉はきれいだ。富士山の初雪も去年よりはずっと早く、10月末には薄化粧になって、11月にはかなり白くなった。 ・最近はめったに歩かなくなったが、せめて紅葉台ぐらいはと行ってきた。ちょうど紅葉も見頃で、富士山も雲間から時折顔を出した。湖畔は観光客でいっぱいだが、ここまで来る人は少ない。急に寒くなったせいか、今年の紅葉はきれいだ。富士山の初雪も去年よりはずっと早く、10月末には薄化粧になって、11月にはかなり白くなった。・我が家のカエデやケヤキの木も例年になくきれいに色づいた。それが風とともに吹雪のように散って、後は庭一面が枯れ葉で埋まった。歩くとサクサクと音がして気持ちがいい。こんな枯れ葉も1年経てば土に帰って、また新しい枯れ葉が積もることになる。

・そんなふうにして道路脇に溜まった土を畑用に庭に運んできた。まだまだ取ろうと思えばいくらでもあるが、畑用ならこのぐらいで十分。後はまた来年取りに行くことにした。今年作った畑は午前中は家の陰で日が当たらなかった。育ちが悪かったのはそのせいだと思って、もっと日当たりのいいところに畳一畳ほどの新しい畑を作った。ここには肥料を与えずにジャガイモとサツマイモを植えるつもりである。ジャガイモはまずまずのできだったが、やたら高く延びすぎたし、サツマイモは広がった割に、小さなイモしかできなかった。

・11月の上旬に朝起きると急に右目のまぶたが重く感じるようになった。すぐ直るかもと、しばらく放っておいたが全然良くならない。毎年の健康診断の日に行くと、血圧がとんでもない高さになっていて、これは脳にでも原因があるのではと不安になって、脳神経外科に行った。そうするとCT検査をして副鼻腔炎と診断された。2週間の吸入と薬で副鼻腔炎は直ったと言われたのだが、まぶたはまだ引っかかった感じがする。鼻水が出るしくしゃみも良くするから、まだ完治していないのかも知れない。 ・11月の上旬に朝起きると急に右目のまぶたが重く感じるようになった。すぐ直るかもと、しばらく放っておいたが全然良くならない。毎年の健康診断の日に行くと、血圧がとんでもない高さになっていて、これは脳にでも原因があるのではと不安になって、脳神経外科に行った。そうするとCT検査をして副鼻腔炎と診断された。2週間の吸入と薬で副鼻腔炎は直ったと言われたのだが、まぶたはまだ引っかかった感じがする。鼻水が出るしくしゃみも良くするから、まだ完治していないのかも知れない。

|

2025年12月1日月曜日

工藤保則『野暮は承知の落語家論』青弓社

・工藤さんから本が届いた。二冊目で、前のは『46歳で父になった社会学者』だったが、今度は『野暮は承知の落語家論』である。まるで違うテーマだが、そう言えばずいぶん前に『三田落語会』というCDのボックスを彼からいただいていた。落語好きは知っていたが、まさか本まで出すとは思わなかった。いただいたからには紹介しなければいけないが、僕は落語にはあまり興味がない。京都にいる頃はテレビで米朝や枝雀、文珍や鶴瓶などを聞くことはあったが、最近は全く聞かなかった。

・工藤さんから本が届いた。二冊目で、前のは『46歳で父になった社会学者』だったが、今度は『野暮は承知の落語家論』である。まるで違うテーマだが、そう言えばずいぶん前に『三田落語会』というCDのボックスを彼からいただいていた。落語好きは知っていたが、まさか本まで出すとは思わなかった。いただいたからには紹介しなければいけないが、僕は落語にはあまり興味がない。京都にいる頃はテレビで米朝や枝雀、文珍や鶴瓶などを聞くことはあったが、最近は全く聞かなかった。・この本で取り上げられている落語家は古今亭志ん朝、立川志の輔、柳家喬太郎、春風亭一之輔、小沢昭一、そして神田伯山である。志ん朝は昔に聞いた記憶はあるが、他の人はない。それに小沢昭一は役者だし、伯山は講談師だ。さて困ったと思ったが、とりあえずはYouTubeで探して聞いてみることにした。志ん朝は若手の有望格として若旦那を話すことに長けていたが、落語協会の分裂騒動などがあって、名実ともに旦那に磨き上げられていく。そんな説明には何となく納得できたが、後の喬太郎や一之輔は全くピンと来ない。柳家喬太郎には「間の可能性」、春風亭一之輔には「生活者の了見」というタイトルがついているが、話を一つ二つ聞いたぐらいでわかるはずもない。そんな諦めが先に立った。 ・しかし、テレビの司会で知っていた立川志の輔と師匠の談志の関係は面白かったし、小さい頃から落語に馴染み、大学から演劇に進んだ小沢昭一の話も面白かった。志の輔の章は「座布団の上の演劇」となっていて、「志の輔は登場人物に感情を込め、一人ひとりの人物になりきろうとする」とあった。確かにいくつか聞いた新作落語には、そんな特徴が見て取れた。それが談志譲りであることは古典である「芝浜」を談志と志ん朝で聞き比べてよくわかった。志ん朝は滑らかな口調で話すのだが、談志は確かに登場人物を演じていたのである。 ・小沢昭一は特異な性格俳優だったが、晩年には日本の放浪芸を訪ねて、レコードや本を出している。落語で育ち、新劇に転じて舞台や映画で活躍するが、そこに安住できずにまた落語の世界に戻っていく。小沢昭一は好きな俳優で、その放浪芸への傾注や自らを河原乞食と名乗った時期には、熱心に見聞きし書いたものを読んだこともあった。しかしその彼が寄席に戻って、舞台で話をし、ハーモニカを吹いたことは知らなかった。 ・最後の章は講談師の神田伯山で、これについてもさっぱりだったが、落語が直接聞き手に話しかけるのに講談は本を読んで聞かせる芸だとあって、あそうか、と思うところがあった。つまりコミュニケーションには三つのパターンがあって、まずは落語のように直接語る「参加」と、語りを傍観者として「立ち聞き」する形の違いがあるということだ。講談で語られる世界は本の中にあるのだから、話す者も聞く者もその世界には入れないのである。新劇は舞台と客席を断絶させて、舞台の俳優たちはあたかも客などいないかのようにして演じていく。だから観客はいわば「のぞき見」するように物語を体験するのである。映画は最初から、その形を前提にしてつくられている。 ・「参加」と「傍観」と「覗き」はもちろん、僕がコミュニケーション論を考える際に採用した解釈であって、この本に登場するものではない。しかし、よくわからないなりに読んで、僕なりに納得した点があったことはおもしろかった。とは言え、これで落語に目覚めたかと言うと、そうでもないなと思う自分がいることも確かである。 |

2025年11月24日月曜日

『スプリングスティーン 孤独のハイウェイ』

・ボブ・ディランに続いてブルース・スプリングスティーンの映画である。これはやっぱり見に行かねば、と思ってすぐ出かけた。見たのは午前の8時45分からで、客は僕らを含めて5人ほどで、多分同世代の人たちだった。ディランもそうだけどスプリングスティーンだって、日本の若い人はほとんど知らないだろう。もちろん、ディラン同様にスプリングスティーンも音楽活動をやめてはいないが、この映画も『名もなき者』同様に、半世紀前のほんの一時期をテーマにしたものだった。

・ボブ・ディランに続いてブルース・スプリングスティーンの映画である。これはやっぱり見に行かねば、と思ってすぐ出かけた。見たのは午前の8時45分からで、客は僕らを含めて5人ほどで、多分同世代の人たちだった。ディランもそうだけどスプリングスティーンだって、日本の若い人はほとんど知らないだろう。もちろん、ディラン同様にスプリングスティーンも音楽活動をやめてはいないが、この映画も『名もなき者』同様に、半世紀前のほんの一時期をテーマにしたものだった。

・スプリングスティーンは僕と同い年で1973年にレコードデビューをしている。ビッグヒットとなったのは翌74年に出された『明日なき暴走(Born

to Run)』で、しばらくの休止期間の後『闇に吠える街 (Darkness on the Edge of Town)』や『ザ・リバー

(The River)』で、その人気と実力を確立させた。映画が始まるのは、この直後の時期で、次のアルバムを作る過程がテーマになっている。

・次作になる『ネブラスカ』は幼い頃から住んでいた近くの農場を借りて、その寝室にセットした録音装置でデモテープとして作ったものだった。そこで作られた歌はスタジオでバックミュージシャンとともに改めて録音されたのだが、スプリングスティーンはデモテープにあった良さが消えてしまっているのでデモテープのままでアルバムにしたいと主張する。プロデューサやミキサーとの軋轢や間に入ったマネージャーの苦労もあって、それまでとは全く違うアルバムができ上がることになる。

・農場での一人での曲作りは、彼にとって幼い頃の母や父との生活を思いだす契機になった。酒浸りで暴力を振るう父におびえた記憶などができ上がる歌に投影されていく。その間に子持ちの女性と知り合って恋仲になるが、その関係が深くなることには尻込みしてしまう。もともと鬱病を抱えてきた精神が破綻しかかって、カウンセラーの助けを求めることにもなった。そのあたりのことは彼の自伝である『ボーン・トゥ・ラン』にも書かれていて、改めて読み直して見ることにした。

・農場での一人での曲作りは、彼にとって幼い頃の母や父との生活を思いだす契機になった。酒浸りで暴力を振るう父におびえた記憶などができ上がる歌に投影されていく。その間に子持ちの女性と知り合って恋仲になるが、その関係が深くなることには尻込みしてしまう。もともと鬱病を抱えてきた精神が破綻しかかって、カウンセラーの助けを求めることにもなった。そのあたりのことは彼の自伝である『ボーン・トゥ・ラン』にも書かれていて、改めて読み直して見ることにした。

・静かで内省的な歌ばかりを集めた『ネブラスカ』はレコード会社の懐疑心にもかかわらずヒットをして、次に最大のヒットアルバムである『ボーン・イン・ザ・USA』に繋がることになる。映画はここで終わっているが、僕は京都府立体育館でのライブを見に行っている。1985年のことだからもう40年も前のことだが、その時の熱狂ぶりは今でも思いだすことができる。

・ディラン同様スプリングスティーンについても、そのアルバムのほとんどを買って半世紀以上もつきあってきた。ロック音楽の誕生と勃興期、そして巨大なビジネスになっていく過程の中で、自分を見失わずに音楽活動に精出してきた二人に、改めて、いい歌をたくさん聴かせてもらってありがとうと思った。同時に、次ぎに映画になるのは誰だろう、なんて変な期待も持ってしまった。

2025年11月17日月曜日

仕事を辞めて8年も経った?

・勤めていた大学から久しぶりに手紙が来ました。開けると学部の創立30周年記念のシンポジウムの案内で、その出欠を問うものでした。行こうかどうしようか迷いましたが、その前に30年という数字に驚きました。確か20周年の時には『コミュニケーションという考え方』という本を作って、僕が編集を任されたのでした。僕にとってはそれがまだついこの間のことのように思われたのです。 ・そこで辞めた年を確認すると2017年となっていて、改めて、もう8年も経ったんだと気づかされることになりました。そう言えば、辞めてから大学には一度も行っていないのです。もちろん、卒業式や入学式、ホームカミングデイなどの誘いの手紙はやって来ます。しかし特に行きたいとは思いませんし、行かなければならない義務もありませんから、いつも欠席と書いて返答していました。大学には18年勤めましたが、たまには行ってみたいなどとも思わなかったのです。 ・そこで辞めた年を確認すると2017年となっていて、改めて、もう8年も経ったんだと気づかされることになりました。そう言えば、辞めてから大学には一度も行っていないのです。もちろん、卒業式や入学式、ホームカミングデイなどの誘いの手紙はやって来ます。しかし特に行きたいとは思いませんし、行かなければならない義務もありませんから、いつも欠席と書いて返答していました。大学には18年勤めましたが、たまには行ってみたいなどとも思わなかったのです。・もちろん、居心地が悪かったとか、いやな思い出があったというわけではありません。気楽にやりたいようにやって過ごした時間でしたが、辞めればそれで、はいさようならになりましたから、自分の愛着のなさにも驚かされました。もっとも、辞めて3年後にコロナの大感染が始まって、数年間は東京にもほとんど行かなかったのです。 ・退職後の生活は、時折の長期の旅行を別にすれば、ほとんど家で過ごす毎日でした。それでも一日はあっという間に過ぎ、1年経つのもますます早く感じられるようになりました。そう言えば今年ももう11月で、年の終わりが近づいています。つい先日まで暑い暑いと言っていたのに、今はもう薪ストーブを炊いて暖まっています。後期高齢者などと言われることにも違和感がなくなりました。 ・ところで肝心の学部創設30周年についてですが、久しぶりの一人だけでクルマの運転になりました。仕事をしている時は週に3日も通っていたのに、大学に近づくと道が不確かで、どっちだったか迷ってしまいました。風邪気味だったせいもあって、着いただけでもくたびれていましたから、3時間のシンポジウムは1時間だけ聞いて、帰ることにしました。本当は、後のパーティもあったのですが、とても気力が持たないと思ったのです。何人かのスタッフとことばを交わしましたが、8年も経つと半数近くが入れ替わっていたのでした。 ・シンポジウムの内容は主にインターネットの30年の歴史と、最近のAIなどについてのものでした。僕はインターネットについてはその始めの頃から付き合っていて、何本かの論文も書きました。しかし、退職した後は、新しい動向にもほとんど興味をなくしていました。インターネットは今、何よりうさんくさいメディアになってしまっています。その影響力は、選挙におけるデマや陰謀で当落が左右されることでも明らかです。何らかの対処法がなければとんでもないことになるのではと心配しています。途中で対座しましたが、そんな話もあったのでしょうか。失礼しました。 |

2025年11月10日月曜日

ドジャース中心の生活が終わった

|

・

ドジャースがワールドシリーズを2連覇して、今年のシーズンも終わった。3月に東京で開催されて以来、半年以上の時間を、ドジャースの試合中心に過ごしてきた。ロスでの試合は大体午前11時頃からだから、昼食の準備をして食事をしながらということになった。しかしこれが遠征に行くと朝の7時や8時からとなって、一日の生活時間にも工夫が必要になった。たとえば週一回の買い物は9時に家を出て10時過ぎに帰ってくるのが通常だが、7時に始まった試合はなるべく最後まで見てから出かけたのである。 ・ ホームでの試合も、週末や遠征前には5時頃からになるので、当然、それに合わせての早起きが必要になる。寝不足で長時間の昼寝というのも珍しくなかった。自転車で河口湖に出かけるのも、また、この試合時間を避けてということになった。ところが最近の観光客の急増で、午後に出かけるのをひかえると、なかなか走れそうな時間がなくて困ることもしばしばだった。ここにはもちろん、天気次第という条件も重なった。 ・ そのドジャースの試合だが、地区優勝をして、プレイオフも勝ち上がってのワールドシリーズ連覇だから、改めて強かったなと思うが、途中ではがっかりしたり、腹を立てたりした試合も少なくなかった。一番の不満はロバーツ監督に対してのものだった。彼は選手を掌握する術には長けていると思うが、試合運びでの判断には、なぜ?と感じることがたびたびだった。特に何度も失敗しているリリーフ交代を繰り返したことには、またかとうんざりした。攻撃についても選手任せでほとんど手を打たないこととあわせて、監督としての手腕には疑問を感じた。 ・大谷選手は昨年以上のホームランを打ち、投手としても元通りに復活した。おそらく3年連続でMVPを取ることだろう。先発としてただ一人ローテーションを守った山本選手の活躍は、ワールドシリーズでは神懸かりといえるほどのものだった。彼の制球力には感心するばかりだが、ピンチになっても動じない精神力はもっと驚きだった。速球が売り物だった佐々木選手はなかなかうまくいかず、故障もしてシーズンの大半をベンチで過ごした。そのつまらなそうな顔に心配したが、リリーフとして復活して、プレイオフにはクローザーの役割を担ったのである。 ・ところでドジャースは400万人を超える観客数を達成した。毎試合大勢の観客が詰めかけて応援をしたのは選手にも励みになったと思う。しかし、入場料の高さには改めて驚いた。ワールドシリーズでは数百万円の席があったし、一番安くても数十万円したと聞くと、僕だったら絶対に買わないなと思った。ドジャースは選手に払う年俸でも首位を争っていて「悪の帝国」などとも言われてる。上限を設けるサラリー・キャップ制の導入などが検討されていて、それが選手会との紛争の種になるとも言われている。そんなお金の話がついてまわるのは、何ともやりきれない気がする。 ・とは言え、終わってしばらくは一日の過ごし方に苦慮している。外に出て新しい畑を作ったり、道路の側溝にたまった腐葉土を取りに行ったりして、身体を動かすようにしている。紅葉の季節だから、少し歩きはじめてもいる。身体を酷使してがんばる選手たちを寝転がって応援するよりは、これの方がずっといいのだが、それでも来年のWBCが何とも待ち遠しい。 |

2025年11月3日月曜日

トランプ来日報道の愚かさ

|

・

いつも見ているNHKの番組の時間だとテレビをつけると、羽田空港が映されていた。間もなくトランプ大統領が乗った専用機が到着するのだという。そんなこと中継するのかと文句を言いたくなったが、飛行機から降りてくるところまでだろうと思った。ところがテレビは、そこから米軍のヘリコプターに乗り換え、都心にある米軍のヘリポートまで飛ぶ様子を上から横から映し、その後の皇居まで行く車列を追いかけ、皇居で迎える天皇陛下と会うところまでを中継した。 ・馬鹿馬鹿しくなって途中でチャンネルを変えたのだが、民放でも同じ中継をしているところが多かった。今までこんな中継をやったことがあっただろうか。他国の首脳はもちろん、これまでの米大統領だって、こんなことはしなかっただろうと呆れてしまった。天皇陛下に会ったのはトランプのたっての希望だったという。今回の訪日は正式なものではなく、韓国で開かれるAPEC(アジア太平洋経済協力会議)に行くついでに寄ったものだった。本来なら天皇陛下には会えないはずなのに、彼の言うことなら何でも聞くという言いなり外交の結果だった。まるで日本を支配する強国の王様がやってきたかのような扱いだったのである。 ・そう言えば、これまでの米大統領の来日は羽田ではなく米軍の横田基地が使われてきた。そこからヘリに乗って都心に移動するのがお決まりのルートだった。独立国を訪問するのに、こんな裏口入国ができるのは、日米間に1960年に作られた「地位協定」があって、それが改訂されずに残っているからである。つまりこの協定がある限り、日本は進駐軍の統治した時期のままに、属国や植民地の扱いに甘んじているのである。石破前総理が自民党の総裁選挙でこの「地位協定」の改訂に触れたが、いざ首相になると何も言わなくなってしまった。おそらく自民党内で強く反対されたのだと思う。 ・高市新首相は、そんなことには興味がないようだ。それどころか翌日には米軍のヘリポートからトランプの乗るヘリコプターに同乗し、横須賀の米軍基地に停泊する原子力空母「ジョージ・ワシントン」に降りたのである。しかも居並ぶ兵隊の前でトランプと手を繋ぎ、肩を抱かれ、有頂天になって艦上で飛び跳ねて喜んだのである。当然トランプも上機嫌だったから、日米関係にはこの上ないいい結果だったと、多くのメディアはコメントした。何しろこんな短い訪日なのに、トランプに用意したお土産は山のようにあったのである。 ・アメリカは日本に対して防衛費のGNP比2%を要求している。石破前首相は経済状況からすぐには無理で、何が必要かを精査することを含めて2027年度をめざして実現させると応えた。ところが高市新首相は、これを前倒しして今年度中に実現させると約束したのである。米国はさらに3.5%に増やすことを要求しているが、一体その予算はどこから持ってくるのか。増税にしても国債にしても実際には無理難題の話なのにである。それにこれ以上何をアメリカから買おうというのだろうか。 ・高市はしきりに安部との関係を力説し、政策の多くを継承すると言っている。安部はトランプの言うままに必要のない兵器を爆買いしたが、高市もまた同じことをしようとするのだろうか。何が必要なのかを精査してと応えた石破の抵抗の姿勢があっという間に反故にされたのである。 ・今、アメリカに対してこれほどべったりになっている国は日本以外にはないだろう。韓国も似たような状況にあって、トランプに最高勲章を授与したようだ。関税や防衛などの問題でも共通しているところが多いのだと思う。しかし李在明大統領は石破の政策を評価していたから、高市のような言いなりにはならないかもしれない。政治や経済、そして社会がめちゃくちゃになるという不安でいっぱいだが、株価は爆上がりしている。安部時代のように政府の広報機関に逆戻りをしたメディアの責任は、限りなく重い。 |

2025年10月27日月曜日

冬の支度を始めようか

|

・野菜はほぼ終わったが、サツマイモはまだ葉っぱが枯れていないので、収穫はもうちょっと後にしようと思っている。あちこちに種を蒔いたコスモスは、やっぱり日当たりがよいところが茎も花も大きくなった。来年は一番日当たりのいい丸太富士のまわりに蒔こうと思う。日当たりを求めるのは野菜も同じであることがよくわかったが、畑はさてどうするか。春までに新しい畑の場所を探さなければならない。 ・ところで彼岸までは猛烈に暑かったのに、10月になると秋らしいというよりは、もう冬かという日が何度かあった。それが夏のぶり返しのような日と交互にやって来るから、身体には良くないと思う。おまけに雨の日が多い。そんな冷たい雨が降る翌日に富士山が初冠雪の姿を現した。例年より3週間も遅いそうだが、去年よりは1ヶ月も早かった。

・ところで彼岸までは猛烈に暑かったのに、10月になると秋らしいというよりは、もう冬かという日が何度かあった。それが夏のぶり返しのような日と交互にやって来るから、身体には良くないと思う。おまけに雨の日が多い。そんな冷たい雨が降る翌日に富士山が初冠雪の姿を現した。例年より3週間も遅いそうだが、去年よりは1ヶ月も早かった。 ・そんなわけで、灯油を買いに出かけた。18Lを6缶で108Lだが、これでは空にしたファンヒーターと工房の床暖、それに給湯に入れたらお終いで、続けてもう一回買うことになった。寒い日にはアラジンストーブをつけ、夜はファンヒーターをセーブ運転にしている。これでまあまあ温かいが、最低気温が零度近くまで下がったら、薪ストーブも燃やそうと思っている。去年よりは一ヶ月も早いが、ちょっと前までは10月の後半には燃やしはじめていた。暑い日が長くなって、すぐに寒くなるのでは、秋がますます短くなってしまう。

・そんなわけで、灯油を買いに出かけた。18Lを6缶で108Lだが、これでは空にしたファンヒーターと工房の床暖、それに給湯に入れたらお終いで、続けてもう一回買うことになった。寒い日にはアラジンストーブをつけ、夜はファンヒーターをセーブ運転にしている。これでまあまあ温かいが、最低気温が零度近くまで下がったら、薪ストーブも燃やそうと思っている。去年よりは一ヶ月も早いが、ちょっと前までは10月の後半には燃やしはじめていた。暑い日が長くなって、すぐに寒くなるのでは、秋がますます短くなってしまう。 ・それは生き物にも言えるのだろうか。秋口になって屋根の軒に蜂が巣を作りはじめて、あっという間にご覧のような大きなものになった。ところが寒くなったら、しきりに飛び交っていた蜂が見えなくなった。春からならともかく、こんな時期に一体何のために巣作りをしたのだろうか。最近の気候変動は生き物にとっても予測しがたいものなのかもしれない。

・それは生き物にも言えるのだろうか。秋口になって屋根の軒に蜂が巣を作りはじめて、あっという間にご覧のような大きなものになった。ところが寒くなったら、しきりに飛び交っていた蜂が見えなくなった。春からならともかく、こんな時期に一体何のために巣作りをしたのだろうか。最近の気候変動は生き物にとっても予測しがたいものなのかもしれない。・天気が悪くて、しかも急に寒くなったから、自転車になかなか乗れなくなった。午後には暖かくなるのだが、レンタル自転車が多いし、クルマもかなり走っている。紅葉が本格化すれば大渋滞になるわけだから、厚着して朝早くでなければ走れないかも知れない。そんなわけで、かなり運動不足の今日この頃である。

|

2025年10月20日月曜日

霧の穂高

・この欄はもう2年も更新していない。どこかに行かなかったわけではないが、短期間で、天気が良くなかったりして、写真が撮れなかったのが理由だ。で、そろそろ更新しなければと思ったのだが、また穂高になってしまった。理由は何度も泊まっているホテルが長期の休業になることと、そこの露天風呂つきの部屋がパートナーのお気に入りだったことにある。 ・一昨年は上高地に行ったので、今回は乗鞍に行くことにした。道はマイカー禁止でバスで行くのだが、乗り場には上の畳平は濃霧で強風とあった。乗客は僕らともう二人だけ。行っても何も見えないとは言え、ひょっとしたら急に霧が晴れるかもと期待して、行くことにした。しかし、徐々に霧が濃くなり、畳平は雨が降って風も強く、とても歩ける状況ではなかった。仕方なく待合所にいてすぐにバスで下山した。

・一昨年は上高地に行ったので、今回は乗鞍に行くことにした。道はマイカー禁止でバスで行くのだが、乗り場には上の畳平は濃霧で強風とあった。乗客は僕らともう二人だけ。行っても何も見えないとは言え、ひょっとしたら急に霧が晴れるかもと期待して、行くことにした。しかし、徐々に霧が濃くなり、畳平は雨が降って風も強く、とても歩ける状況ではなかった。仕方なく待合所にいてすぐにバスで下山した。・ホテルに着くと霧は下まで降りていて、部屋のベランダから見える山もかすんでいた。これでは明日のロープウェイも行っても無駄かと思ったのだが、翌朝にはすっきり晴れていて、これならとうれしくなった。

・ところがロープウェイに乗る頃になるとまた霧が立ちこめてきた。上に上がればと期待していた通り、霧は晴れたのだが、周囲の山には雲がかかっていて、やっぱりよく見えない。しかし雲は早く動き、日も差したりして、時折山が姿を見せることもあった。槍ケ岳は隠れたままだったが穂高岳やジャンダルムは見えたし、雲海に浮かぶ笠ケ岳も見ることができた。あたりの紅葉は見事で、これが青空だったらと思ったが、昨日の乗鞍岳に比べたらずっとまし、と納得することにした、

・帰りはいつものように八ケ岳の農場に寄って野菜を買った。まさに収穫を感謝するかのように、大小のカボチャが並んでいた。それにしても上高地から松本に行く158号線はいつ走っても怖い。暗くて狭いトンネルでのバスとのすれ違いなどヒヤヒヤものだ。何しろバスやダンプはセンターラインをはみ出して来るのである。そんなわけで、久しぶりの長距離運転は心底くたびれた。

・帰りはいつものように八ケ岳の農場に寄って野菜を買った。まさに収穫を感謝するかのように、大小のカボチャが並んでいた。それにしても上高地から松本に行く158号線はいつ走っても怖い。暗くて狭いトンネルでのバスとのすれ違いなどヒヤヒヤものだ。何しろバスやダンプはセンターラインをはみ出して来るのである。そんなわけで、久しぶりの長距離運転は心底くたびれた。

| ||||||||||

2025年10月13日月曜日

田村紀雄『コミュニケーション学の誕生』社会評論社

・田村紀雄さんから今年も著書が届いた。もう90歳を超えているのにまだ研究生活を続けている。退職と同時に辞めてしまった僕とは雲泥の差である。せめてこの欄で紹介ぐらいはしなければいけない。そんなふうに思ってからもう何冊目になるのだろうか。三冊、四冊、五冊?いやいや恐縮するばかりである。

・田村紀雄さんから今年も著書が届いた。もう90歳を超えているのにまだ研究生活を続けている。退職と同時に辞めてしまった僕とは雲泥の差である。せめてこの欄で紹介ぐらいはしなければいけない。そんなふうに思ってからもう何冊目になるのだろうか。三冊、四冊、五冊?いやいや恐縮するばかりである。・「コミュニケーション学」は名前の通りに輸入の学問分野である。日本に入ってきたのは戦後のことで、元々はアメリカで生まれ発展した。だから最初は英語の文献の紹介やそれを元にした分析から始まるのだが、この本はその役をこなした井口一郎に注目し、その新聞記者に始まり、満州にできた建国大学の教員になり、戦後は雑誌『思想の科学』の編集長となって、「コミュニケーション学」の紹介をした仕事について詳細な分析をしている。 ・「コミュニケーション」は現在でも日常的に良く使われることばである。ただしもっとも多いのは対人関係のなかでのことばのやり取りとか人間関係そのものの仕方など、個人的なレベルのものが多い。「コミュニケーション能力」や「コミュ力」などといったことばも生まれているように、それは誰にとっても公私にわたって重要なものとして考えられている。一応この分野の専門家を自認していた僕も、主な興味対象として考えていたのは、この領域だった。 ・ただし「コミュニケーション学」はアメリカにおいて「ジャーナリズム」や「広報」といった分野でまず誕生していて、それはほとんど「マスコミュニケーション」の領域を指していた。あるいは戦時下における国同士の情報操作やプロパガンダ(宣伝)といったものであった。もちろん日本にも、戦前から「新聞学」という分野があったが、ラジオやテレビといった新しいメディアを対象にしてというのは、やはり戦後のことで、この本には「新聞学」から「コミュニケーション学」への展開の重要さを指摘したのも井口だったと書かれている。ちなみに僕も所属していた学会は、最初は「日本新聞学会」だったが、1990年代から「日本マスコミュニケーション学会」になり、2022年に「日本メディア学会」に名称変更している。 ・つい最近名前を変えたのは、その研究対象がネットの発達によってマスメディアに限定されるものではなくなったことにある。その意味では「コミュニケーション学」は戦後に輸入されて以降、その研究対象を大きく変化させていったと言えるし、「コミュニケーション」ということばが現在では、むしろ個人間の関係について多く使われることばになっていることがわかる。 ・そのような意味で、この本で紹介されている井口一郎と、彼が残した業績を振りかえり、再評価を試みている仕事は、「コミュニケーション」ということばが対象とする分野の始まりを、改めて認識させる重要なものだと思う。雑誌の編集者という経歴から、研究者としてはほとんど埋もれた存在だった人を掘り起こす。いかにも田村さんらしい仕事だと思った。 |

2025年10月6日月曜日

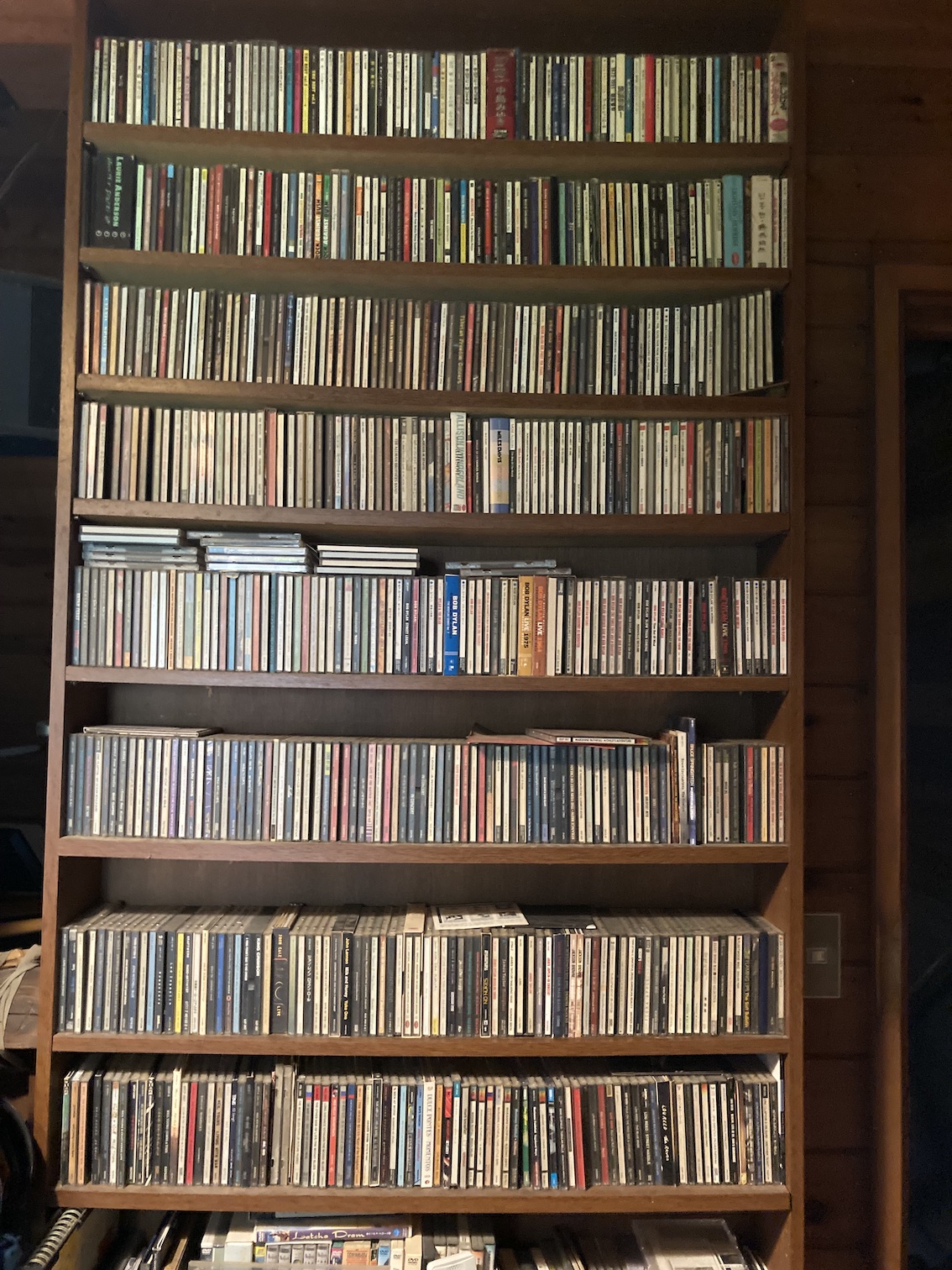

CDがカビだらけ

・CDを買わなくなってもうずいぶんになる。と言ってダウンロードしているわけでもない。要するに、聴きたい音楽がほとんどなくなったのである。これまで良く聴いてきたミュージシャンの中には、亡くなってしまった人がかなりいるし、引退同然の人も多い。それに新しい人を探してなどといった気持ちもなくなっている。だからこのコラムに書くこともなくて困っているのである。

・CDを買わなくなってもうずいぶんになる。と言ってダウンロードしているわけでもない。要するに、聴きたい音楽がほとんどなくなったのである。これまで良く聴いてきたミュージシャンの中には、亡くなってしまった人がかなりいるし、引退同然の人も多い。それに新しい人を探してなどといった気持ちもなくなっている。だからこのコラムに書くこともなくて困っているのである。・そのCDだが、一度データとしてパソコンやiPhoneに取り込んでしまえば、あまり聴くことはなかった。聴くのはパソコンであったり、iPhoneでイヤホンだったり、クルマのオーディオでiPodやSDカードだったりして、家のステレオで聴くことは稀だったからだ。そのCDをパートナーがBOSEで聴きはじめて、音飛びがすると言ってきた。CDを見ると、所々に白いカビが生えている。何枚か調べてみると、同じようにカビの生えたものが多かった。彼女は一枚ごときれいに拭いて聴いているのだが、全部をきれいにするのはとても無理である。何しろ、これまで買ったCDは千枚を超えるのである。 ・我が家は梅雨時になると家のあちこちにカビが生えて悩まされてきた。壁などはまめに拭いたり、布団を干したりしたのだが、CDにまでカビが生えるとは思わなかった。しょっちゅう聴いていればカビなどつかなかったのだろうが、何しろ取り込んでしまえば、後は棚に並べておくだけだったのだ。強力な除湿+加湿器を買ったおかげで、今年はほとんどカビが生えなかった。外は90%を超える湿度でも、家の中は70%台に収まっていたからだ。だからCDのカビはかなり古いということになる。 ・YouTubeを見ていると、しきりにプレミアムに契約しろと言ってくる、広告がなくなるし、音楽がただで聴けるようになるというのだが、契約する気はおこらない。確かに広告は邪魔だが、今流行っている音楽にはほとんど興味がないし、聴きたいものはほとんど持っているからだ。そう言えば最近YouTubeの広告がやたら多くなった。プレミアムにしなければもっともっと広告を増やしてやるぞという脅しのように思うのは僕だけではないだろう。そういう魂胆ならいっそう契約などするかと思う。 ・CDはもう無用なメディアになりつつある。そんな時代だが、逆にレコードの需要は増えているようだ。電子化した音と違って、レコードにはアナログ独自の良さがある。そんな再評価のようだ。我が家にも昔買ったLPレコードが百枚を超えるほどある。CDになった時にほとんど買い直して、レコードはほとんど聴かなくなっていたのだが、プレイヤーが壊れていて、今ではこれも無用の長物になっている。本棚の奥に閉まったままだからカビもすごいことになっているのだと思う。二つの部屋の壁に作った本棚にはやはり数千冊の本が積んであるが、これももうほとんど出して読むことはないだろう。 ・改めて眺め直してみれば、我が家にはほとんどいらないものばかりが並んでいる。衣服だって同じものばかり着ていて、よそゆき用や仕事用はほとんど着ないで吊るしたままなのである。それでもそれらを捨ててしまおうという気にはならないから困ったものだと思う。CDのカビをきっかけにして、あれこれ考えることは多かったが、考えただけでそのままになりそうである。 |

2025年9月29日月曜日

世界陸上と日本人ファースト

|

・

世界陸上競技が34年ぶりに東京で開かれました。TBSが独占中継ですべての競技を放送し、僕はTVerで楽しみました。開催国にも関わらず日本が取ったメダルは競歩の銅メダルが二つだけと淋しい気がしましたが、それでも以前に比べれば、いろいろな種目で活躍する日本の選手は少なくありませんでした。その際気になったのは、両親のどちらかがアフリカ系と思われる選手の、特に短距離種目での活躍でした。 ・ 100Mでメダルも期待されたサニブラウン選手は故障もあって予選落ちしましたが、彼は世界陸上ですでに2回決勝に残って、前回は6位に入賞しています。そのぐらいしか知らなかったのですが、中島佑気ジョセフ選手が400Mで決勝に残って6位になりましたし、村竹ラシッド選手が110M障害で5位になりました。井戸アブゲイル風果選手は混合の4x400Mのメンバーとして走り、決勝で8位になりました。決して数は多くありませんが、その活躍は印象的でした。 ・ そんな選手たちの活躍を見ながら、ふと、参政党が掲げた日本人ファーストというスローガンが頭に浮かびました。参政党の憲法草案の国民要件には父母のどちらかが日本人であることと明記されています。今回活躍した選手たちはもちろん、この要件を満たしていますが、これから両親が日本人ではないけど日本国籍を取得している選手が活躍したら、参政党は何と言うだろうかと考えたくなりました。参政党の言う「日本人」には何の定義もありませんが、そこに民族や人種としてという意味があるのは明らかです。たとえ帰化して日本国籍を取得しても、三世代を経なければ参政権は認められないと憲法草案に書かれているのです。 ・ これはとんでもなく狭い了見です。日本で学び働いて暮らしている外国人が増えて、その中から日本の国籍を取る人が増えていくのは間違いないことです。そうなると犯罪が増えるとか、税金が不当に使われるといった発言が目立ちますが、そのほとんどは根拠のない話です。逆に、今回の世界陸上のように外国籍の親から生まれた人たちが、日本の国籍を持って活躍をする機会も増えていくでしょう。そのことはスポーツに限らずあらゆる分野に及ぶはずで、そういう人たちの存在を抜きにして日本の将来を考えることはできなくなるはずです。 ・ 日本人は人種として純粋だとか、日本民族の歴史は世界に類を見ない素晴らしいものだといった考えが、今でも根深くあるようで、それが時折頭をもたげて勢いを増したりしています。そんな考えがアジアを侵略し、アメリカと戦って完膚無きまでに負かされたことを反省したくない気持ちを正当化したがっています。その意味で、今回の世界陸上でのアフリカ系の血を受け継いだ日本人選手の活躍には、強い声援をしたくなりました。 ・ ところでその世界陸上ですが、選手が身につけるウエアの派手さや髪形の多様さが気になりました。陸上競技はどちらかと言えば地味なスポーツですが、見せることの意識がどんどん強くなるように感じました。これは選手として活躍することが名誉だけでなく富ももたらすことの証しのように見えました。 ・ もう一つ、トラック競技はもちろんですが、フィールド競技でもアフリカ系の選手の活躍が目立っていて、その国籍は必ずしもアフリカの国ではないことにも改めて気づきました。アメリカは言うに及ばず、ヨーロッパの国の代表にもなってますし、石油で成り立つアラブの国からも多くの選手が出て、良い成績を上げていました。国の代表は人種や民族とは関係ない。スポーツの世界では、ずいぶん前からそれが当たり前になっているのです。 |

2025年9月22日月曜日

WBCはテレビでは見られない?

|

・WBCが来年の3月に行われる。前回優勝した日本は連覇を狙うことになるが、その試合がテレビでは見られなくなったと報道された。ネットフリックスが独占中継することになったので、見たければネットフリックスと契約しなければならなくなったのである。前回もネットでの中継はアマゾン・プライムがやっていて、僕はもっぱらそれを見た。しかし、今度も見ようと思えば、ネットフリックスと新たに契約しなければならない。当然3月だけの契約だが、それでもどうしようか迷っている。 ・有料のネット・チャンネルはたくさんあるが、僕はどれとも契約していない。アマゾンは買い物のためであって、映画などを見たいからではない。しかし、日本に限ってもアマゾンは2000万人でネットフリックスも1000万人を超えているようだ。他にもU-NEXTやDAZN、あるいはディズニーなどもあるし、アベマやTverなんてのもある。実際、映画やスポーツはテレビではなく、ネットで観る人が多数派になっているのである。 ・日本のテレビはNHKを別にすれば、ほとんどが無料で見ることのできるチャンネルだ。だからそれが見られないとなれば、ネットに慣れない人にとっても、契約手続きが必要になる。そもそも大きな画面のパソコンを持っていなかったり、スマホをテレビに接続できなかったりなど、ハードルはかなり高いものになるだろう。だから前回は視聴率が40%を超えたようだが、ネットフリックスでは加入者全員が見たとしても10%程度になってしまうと予測されている。 ・困るのは見たい人だけではないだろう。WBCに広告を出そうと思っていた企業はテレビではなくネットフリックスにと思うかも知れないが、視聴者数が激減するし、CM抜きで契約している人も多いから、広告効果は前回とは比べ物にならないだろう。特に大谷翔平選手と契約している企業にとっては、その影響は大きなものだと思う。ひょっとしたらそれを理由に大谷選手は出場しないなんてことになったらどうだろう。早々負けることにでもなれば、ほとんど話題にもならずに終わってしまうかも知れない。 ・とは言え、こんな自体は十分に予想されたことである。実際、サッカーのワールドカップだって、もうテレビ局が払うことのできない放映権料になっている。ボクシングの世界戦などもネットでの独占中継になっているし、プロ野球にしたって、サッカーのJリーグにしたって、ずいぶん前から地上波では放送しなくなっているのである。何でもテレビでという時代の終わリが近づいている。WBCの件は、そのことを如実に証明したと言えるだろう。 ・実際僕は、民放のテレビはほとんど見ていない。新聞のテレビ欄を見たって、バカみたいと思えるような番組ばかりが毎日並んでいるし、BSはNHK以外はほとんどカスのような番組ばかりである。前回のWBCにしたって、CMの多さやタレントの馬鹿騒ぎにうんざりして、テレビからパソコンの画面で見ることにしたのである。フジテレビの騒動も含めて、民放のテレビは、本当に終わりに近づいている。せいぜい今のラジオのようになって生き残るしか手はないのではないか。そんなことを考えてしまった。 |

2025年9月15日月曜日

石破が辞めてどうなるのか

|

・石破首相が自民党総裁の辞任を決めた。総裁選の前倒しが決まったり、それを受けて衆議院の解散に打って出れば、自民党が分断され、国政も混乱するといった菅や小泉の忠告を受け入れたからだと言われている。僕は総裁選の前倒しが賛成多数になるかどうかわからないし、多数になったら衆議院を解散すればいいのではと思っていた。解散には大義がないという人が多かったようだが、国政再編のための解散と銘打てば、納得する人も多かったのではないかと思う。何しろ石破やめるなという世論の声は、参議院選挙以降に上昇し続けていたのである。 ・総裁選前倒しは、そんな世論を無視した議員たちの愚行だと思う。石破に代わって一体誰がやるのか。彼よりましな人は誰もいないじゃないか。それに選挙に負けた主な原因は、闇金や統一教会問題に関わっても、何の責任も取らずに知らん顔を決めこんだ議員たちにあるのに、そんな連中が負けた責任を取れと吠えている。総裁選は10月になってからのようだが、それこそ政治の空白を作ってお祭り騒ぎなどすれば、自民党はますます見放されるだけだろう。 ・自公政権が過半数に満たないとは言え、代わって野党が政権を取りに行くこともない。おそらく自民党の新しい総裁が、また首相になるのだろうが、誰がなっても今の閉塞状況を変えることはできないだろう。その意味では石破首相が思い切って衆議院を解散して、政界再編の糸口をつかんだら面白いことになったのではと想像する。自民党の裏金や統一教会に関連した議員は公認しない。さらには同じ選挙区に刺客を立てる。そんな思い切ったことをやれば当然自民党は大混乱になって分裂するだろう。もちろん野党にも大きな変化が生じるはずで、そうなれば、政界の再編成が一気に進むことになったと思う。 ・石破首相や彼の少ない取り巻きには、おそらくそんな狙いもあったはずである。しかし石破はそれを決断できなかった。それはそもそも、彼の政治信念であったはずの政策、たとえば日米地位協定の見直しや夫婦別姓について、議題にすらできなかったところから始まっている。それは政治家としての彼の器の小ささを示すものである。やろうと思ったことができなかったことについて、辞任を表明した際に話していたが、それが心残りならなぜ、思い切って衆議院の解散を決断しなかったのか。おそらく後になって、彼はこのことを一番悔やむはずである。 ・しかしその悔やみは彼個人に留まらず、日本の将来についても言えることだろう。もう政治も経済もどうしようもないところまで落ち込むしかない。だからこそ、やけくそで、参政党のような悪霊を跋扈させる空気が蔓延してきているのである。石破辞めるなの声には、そんな不安がつきまとっていたはずである。なのに株価が史上最高値とは、いったいどういうことだろうか。今だけ金だけ自分だけ!こんな風潮とあわせてひどい世の中になったものだとつくづく思う。 |

2025年9月8日月曜日

収穫の秋?

|

| ・9月になったのにまだ暑い。30度を超える日が何日あっただろうか。下界では40度なんて言っているからかなりましなのだが、やっぱりこんな暑さにはまいってしまう。とは言え、小さな畑の野菜はそれなりに順調に育って、収穫できるものも少なくなかった。ジャガイモはやたら縦に延びて、実がつくのか心配したが、枯れかかったところで掘り返すと、立派なイモがいくつも出てきた。全部で10個ほどの収穫で、さっそくジャガバターにして食べた。自分で育てたこともあって、格別のうまさだった。 ・育てた野菜で一番の収穫はミニトマトで、すでに30個ほど食べたが、まだいくつも青い実がなっている。最初に取れた時から1ヶ月以上経っているから、これは来年も植えることにしよう。他にはキュウリが5本ほどで、シシトウが10個といったところだろうか。スナップエンドウは早かったがすぐに枯れたので、時期をずらして何本か植えることにしようと思う。  ・以前からあったミョウガは、畑にしたところを根こそぎにしたにもかかわらず、その周囲に広がったところから100個以上の収穫があって、今でも毎日いくつか見つけている。梅酢に漬けたり、薄切りして冷凍したりしたから、来年の収穫時まで楽しむことができるだろう。もちろん毎食のメニューにも入れているが、香りが強いから少し飽きてきた。

・以前からあったミョウガは、畑にしたところを根こそぎにしたにもかかわらず、その周囲に広がったところから100個以上の収穫があって、今でも毎日いくつか見つけている。梅酢に漬けたり、薄切りして冷凍したりしたから、来年の収穫時まで楽しむことができるだろう。もちろん毎食のメニューにも入れているが、香りが強いから少し飽きてきた。・ピーマンとナスはそれなりに育っていたが、いつまで経っても花が咲かなかった。しかし、ナスに1つだけきれいな紫の花が咲いて、しばらくするとナスの実に育ってきた。収穫するにはもう少しかかるが、これは感激だった。当然、来年も植えるつもりだが、ピーマンはどうしようか。もう少し待ってみようと観察を続けている。

・今年植えた中で、全然ダメだったのがネギで、これは植える時期をずらすことにした。アスパラはそのままにして来年の収穫に期待するつもりだ。これから収穫する楽しみはサツマイモで、収穫した後のジャガイモの所にはりだして、元気にしている。葉が枯れはじめたら収穫ということだから、まだもう少しかかるだろう。どんなイモが育っているか楽しみだ。

・今年植えた中で、全然ダメだったのがネギで、これは植える時期をずらすことにした。アスパラはそのままにして来年の収穫に期待するつもりだ。これから収穫する楽しみはサツマイモで、収穫した後のジャガイモの所にはりだして、元気にしている。葉が枯れはじめたら収穫ということだから、まだもう少しかかるだろう。どんなイモが育っているか楽しみだ。・夏は雨が少なかった。夕立があっても我が家の周辺には降らないことが多くて、近くで畑を借りて野菜作りをしている人も、水をやるのが大変だと言っていた。我が家では時折水を蒔く程度だったが、水分をほしがる野菜には足りなかったかもしれない。養分や日当たりも含めて、来年は植える場所を考えなければいけないと思った。  ・その一番はコスモスで、あちこちに種を蒔いたけれども、いまだに花が咲いていない。朝から夕方まで、一日中太陽が当たるところでないと花が咲かないのかも知れないから、来年は植える場所を変える必要がある。もう一つはジャガイモとサツマイモで、これも日当たりさえよければ耕すだけで、養分の補給はしないで育てた方がいいと思った。とにかく今年は、ほとんど世話をしなかったから、来年はもっと丁寧に育てようと思う。

・その一番はコスモスで、あちこちに種を蒔いたけれども、いまだに花が咲いていない。朝から夕方まで、一日中太陽が当たるところでないと花が咲かないのかも知れないから、来年は植える場所を変える必要がある。もう一つはジャガイモとサツマイモで、これも日当たりさえよければ耕すだけで、養分の補給はしないで育てた方がいいと思った。とにかく今年は、ほとんど世話をしなかったから、来年はもっと丁寧に育てようと思う。 |

2025年9月1日月曜日

沢木耕太郎『暦のしずく』 朝日新聞出版

・沢木耕太郎の作品は一昨年に『天路の旅人』を紹介した。戦中に満州からチベットのラサまで歩いた西川一三の話で、その取材の仕方や描こうとする対象へのいつもながらの真摯な姿勢に感心した。それから3年経って、今度は時代小説である。彼にとっては時代小説はもちろん、小説を書くこと自体も初めての試みである。僕よりちょっと上だから、もう80歳近いのに新しい試みに挑戦する。その意気込みにまず興味を持った。

・沢木耕太郎の作品は一昨年に『天路の旅人』を紹介した。戦中に満州からチベットのラサまで歩いた西川一三の話で、その取材の仕方や描こうとする対象へのいつもながらの真摯な姿勢に感心した。それから3年経って、今度は時代小説である。彼にとっては時代小説はもちろん、小説を書くこと自体も初めての試みである。僕よりちょっと上だから、もう80歳近いのに新しい試みに挑戦する。その意気込みにまず興味を持った。・主人公は江戸時代の中期に生きた講釈師の馬場文耕で、その講釈を理由に打ち首獄門に処された人である。講釈師はもともと『太平記』などの古典を話して聞かせる人であったが、文耕は「世話物」と称して、その時代に起きた事柄を、取材はもちろん、創作も交えて話すことで人気を博した。その話は当然、文耕自身が作ったもので、それは写本として売られもした。沢木が注目したのは、文耕の仕事が現在のジャーナリストやルポライターという仕事の草分けと言えるものだったことにある。しかも、その仕事を理由に幕府によって打ち首獄門の刑に処せられたのだ。そんな人は現在に至るまで、日本には存在しないのである。 ・著者はノンフィクション作家であるから、最初はそのつもりで資料集めにとりかかった。ところが文耕に関する資料があまりに少ないことから、事実と思われることと自らの創作を合わせた時代小説に仕上げることにしたようだ。だから、創作と思われる話の間に、事実として残された資料が紹介されたりもする。そのスタイルにもまた、新しさや面白さを感じた。 ・馬場文耕はもともと御家人の家に生まれたが、その職を辞して浪人となり、剣の道を究めようと四国や九州に出かけ、江戸に戻って講釈師となる。貧乏長屋に住んで質素な暮らしをするが、その生き方はいたって自由である。隣の子連れ後家や芸者、あるいは講釈の舞台になる茶店の娘に好かれるが、所帯を持ったり色事に興じたりすることに興味はない。そんな人柄として描かれる文耕にはもちろん、作者の好みが投じられている。 ・文耕は「世話物」の題材として、郡上藩の農民一揆に興味を持つ。江戸に直訴にやって来た農民を縁があって匿い、その重税を課して農民を締め上げる藩主や家来に怒りを覚えるようになる。しかし、目安箱に入れた訴えがいつまで経っても取り上げられる気配がなく、匿った農民の身が危うくなって、懇意にしている吉原の店に預かってもらうことにする。この一件にはやがて、藩主の改易(領地没収)や、幕府の老中や若年寄の罷免といった裁定が下されるが、一揆を起こした農民たちにも重罪が課されることになる。 ・文耕はこの事件を「写本」に書き、講釈をする決心をして、実行する。庶民の話なら構わないが、武家や幕府に関わることを「写本」の題材にしたり、「世話物」として講釈することは幕府によって厳しく禁じられている。文耕が捕らえられるのは当然だが、打ち首獄門といった刑に処せられるほどの罪とは思えない。そんな疑問のためか、この小説では、打ち首にされたのは別人で、文耕は逃げおおせたことが暗示されて終わりになっている。 ・文耕はまだ御家人であった若い頃に、当時旗本で、後に出世して老中になる田沼意次と昵懇(じっこん)になる。その縁で講釈師になってからも関わりを持った。彼を介して将軍の家重に講釈を聞かせたりもしたのだから、獄門の刑に処せられるわけはないはずである。表向き見せしめとして厳しい処罰を与えながら、実際には無罪放免にした。それは史実にはない作者の創作だが、本当はそうだったのかも、と思いたくなるような物語だった。 |

2025年8月25日月曜日

メディアに対する疑問、不安、そして怒り

|

・参議院選挙後すぐに、「石破退陣」という見出しがいくつもの新聞に躍った。読売は号外も出したのだが、石破首相はいまだに辞めていない。しかもどの新聞社も「退陣」が誤報だったと認めていない。いったいどういうつもりなのだろう。その新聞が、石破首相の続投を望む声が高くなっていることを世論調査で発表している。退陣報道が一種の世論操作だったとすれば、それが全く効果なしだったわけで、今さらながらに新聞の影響力のなさを実感した。 ・その参議院選挙で「参政党」が大躍進した。「日本人ファースト」というスローガンが功を奏したと言われているが、それは選挙活動をSNSで配信して、多くの人に浸透させる戦略の勝利だとも言われている。選挙でネットが強力な武器になることは兵庫県の知事選や都知事選、そして都議選でも明らかだったが、今回もまたそれが立証されたのである。その「参政党」の政策について新聞は強い批判を浴びせているが、それで支持率が下がったわけではない。これもまた新聞の影響力のなさを証明するものである。 ・新聞の発行部数はどこも大きく減っている。特に若い世代には読まれないから、ますます影響力をなくすのは明らかだろう。僕は毎朝読むことを半ば習慣のようにしているから、まだ止めようとは思っていなかったが、「退陣」の誤報とそれを謝罪しない姿勢には呆れて、もう止めようかという気になっている。嘘偽りが平気で拡散するネットがますます強力になっているのだから、新聞にはもっとがんばってほしいという気もあるのだが、頼りないことこの上ないのである。 ・もっともネットには、知りたいことを検索すれば、その情報が豊富に蓄積されているといった一面もある。たとえば大阪万博では会場の設営に当たった業者にその代金が払われていないといったケースが多発している。それを伝えて問題視するのはフリーのジャーナリストが多く、また当事者が直接発する声が載っていたりする。現在わかっているだけで7つの国の会場に関わった19社で、中には億単位の被害にあっていて、倒産の危機にあるところもあるようだ。ところが多くの新聞は、この問題を小さくしか扱っていない。 ・万博批判に消極的なのは今に始まったことではない。これは新聞社自体が協賛していたり、関連の広告収入があるためだと言われている。地下鉄の故障で万博会場や駅に足止めになって夜明かしをした人が3万にもいたそうだ。ものすごい数で、猛暑の中体調を崩した人も多くいただろうと思う。これもネットには、足止めされた本人の書き込みなどが溢れたのだが、新聞の報道はごく小さなものだった。 ・新聞はジャーナリズムを代表する機関で、社会を正確に映しだす鏡であるべきだと言われてきた。しかしその影響力が弱まった今、新聞にとって重要なのは企業として生き残るための方策なのである。もっともこの点でもっと露骨なのはテレビだが、このメディア、とりわけ民放についてはもう見限っていて、批判する気さえなくなっている。ネットのSNSには両刃の剣といった特徴がある。匿名だから何を言ってもいい。騒ぎが大きくなるならどんな手段を使ってもいい。そんな傾向が野放しになっている。これもネットを支配する企業が利益優先の方針であるからで、規制する策をほどこさなければますますひどくなるばかりだと思う。 |

2025年8月18日月曜日

避暑地の暑さ対策

|

・このコラムでは去年の7月にも「異常な暑さが当たり前になってきた」と書きました。今年は、その暑さがいっそうひどくなったと思います。何しろ全国的には40度超えが珍しくなくなったのです。もちろん、まだ8月ですから、これからも暑い日は続きます。テレビの天気予報では、危険な暑さですから、エアコンを使ってできるだけ涼しく過ごすようにと繰り返しています。そう言えば、夏の電力不足を言わなくなりました。原発がいくつも再稼働されているせいでしょうか。 ・暑さが年々ひどくなるのは我が家でも一緒です。その対策として今年は強力な除湿器+加湿器を購入しました。温度が上がる日中は外の風を入れるために窓を開けますが、夜には閉めて除湿器を働かせることにしました。それで涼しさを感じたわけではないですが、毎年悩まされてきたカビが出なくなりました。大助かりでしたが、やっぱり来年のためにエアコンを入れようかと考えはじめています。ここに住みはじめた頃には考えもしなかったことですが、4半世紀で全く変わってしまいました。 ・夏は毎年長期の旅行をしてきました。しかし、一昨年に東北旅行をした時の暑さに懲りて、もう夏にはどこにも行かないようにしようと決めました。我が家も暑いですが、それでも避暑地ですからずっとましです。もっとも歳のせいか、長い時間運転すると目の疲れを自覚するようになりました。一日中、何百キロも運転するのはもう無理かも知れません。四国の巡礼や九州一周をしたのが懐かしくなりました。そう言えば、「Photo Album」に載せた一番新しいのも一昨年の上高地ですから、もう2年あまり長距離を運転する旅行はしていないことになります。 ・ところが猛暑にもかかわらず、人々はあちこち出かけているんですね。テレビに映される繁華街の人出はいつもと変わらないようですし、万博にも大勢の人が出かけているようです。その分熱中症で救急搬送される人も増えているようですが、老人には命をかけた外出のように感じられます。今年の8月の連休はあいにくの雨で、外出を控えたり、諦めたりした人が多かったようです。しかし、お盆休みの人出は河口湖も結構なものでした。 ・気候の変動は暑さばかりではありません。一旦天気が崩れれば、今度は大雨で、線状降水帯なるものが出現して、あっという間に洪水ということになりました。これもここ数年あちこちでおこっていますし、それはもちろん日本に限りません。好天が続けば乾燥して、山火事も起きています。温暖化を食い止めるために二酸化炭素の排出量を制限しようと言い始めてずいぶん時間が経ちました。しかし、それが進むどころかトランプ大統領が温暖化と二酸化炭素の排出量の関係を否定して、どんどん石油を使えと喧伝していますから、もう気候変動が加速化するのは避けられないと思います。 ・これから加速度的に天候が極端なものになっていくとしたら、一体どうやってそれをやり過ごしたらいいのでしょうか。熱波が襲う。集中豪雨に見舞われる。山火事が頻発する。そんな災害がいつどこで起こるかわからないのです。どこにも行かずに家にいたらいい、というわけにもいかないのです。そんな心配が他人事ではない気がしますが、せめて、この暑い夏を少しでもましに過ごして、体調を崩さないよう心掛けることにします。 |

2025年8月11日月曜日

石破辞めるなにちょっとだけ賛成!

|

・参議院選挙で自公が過半数を割った。さっそく党内から退陣要求が声高に叫ばれ、毎日やサンケイが一面大見出しで「退陣」と書いた。読売は号外まで出したのだが、石破首相は辞めるとは言ってないと否定した。面白いのは官邸前で「石破辞めるな!」と叫ぶ人たちが多数集まって、その中には自民党支持者でない人がかなりいたことだった。僕はこの動きに、それはそうだとまず思った。負けた原因が石破政権の失政にあったわけではないと思ったからだった。 ・石破首相の退陣を迫ったのは旧安倍派の議員たちである。しきりに責任を取れ!と迫ったのだが、彼らはヤミ献金の責任を全く取っていないのである。責任を取れなどと言うのはちゃんちゃらおかしい話なのだ。あるいは、二世や三世の若手議員の中から勇ましい声が出たが、青年局の懇親会にダンサーを呼んで過激な踊りをさせたことが蒸し返されると、急にトーンダウンをしてしまった。さらにヤミ献金や統一教会との関係の首謀者である萩生田議員について、検察が一転して不起訴を起訴に変えると、旧安倍派の声も小さくなったようだった。 ・自民党が負けたのは、何よりヤミ献金や統一教会との関係が批判され、それらがうやむやになってしまったところにある。それが石破政権の支持率が上がらない原因だったのだが、党内基盤が弱い政権にとっては、大鉈を振るうことはできなかったのだと思う。石破首相には以前から米軍基地や地位協定、あるいは原発などについて独自の発言があったのに、首相になるとそのほとんどを引っ込めてしまって落胆させたという理由もある、しかし、これも実行するには自民党内の抵抗があまりに強かったのだと思う。 ・党内の退陣圧力に対して、石破首相は粘り腰でこらえている。彼にはそれなりの勝算もあるのだと思うが、その態度の一端が広島原爆の日の式典での石破のあいさつだった。これまでの首相のあいさつは官僚の作った文章をコピペのように繰り返すものだった。広島出身の岸田もそうで批判されたのだが、石破のあいさつは彼自身が考えたもので、彼自身の思いを述べたものだった。それは長崎の式典でも独自なものとして発言され、どちらも評価の高いものだった。 ・歴代の首相は10年刻みで、第二次大戦についての談話を発表しているが、今年は戦後80年で、石破首相はその談話を出すつもりでいた。しかし、これについても党内から批判があり、新聞は談話を発出しないと書いたのである。ところがこれについても首相は何らかの談話を出すつもりだと発言して、新聞記事を否定している。おそらく、彼は安部の70年談話とは違うものを出すつもりでいるのだと思う。それにしても、この間の大手の新聞の姿勢には、もうダメだと切り捨ててしまいたくなった。そもそも「退陣」と報道した新聞はどこも、それが誤報であったと認めていないのである。 ・「石破辞めるな!」にちょっとだけ賛成と思うのは、彼が考えていることの多くを棚上げにしたことについて、批判があるからだ。もしこの難局を乗り越えて政権を続けることができたのなら、思い切ってやりたいことをやるといった姿勢に転じたらどうだろう。党内の抵抗は世論の支持を背に跳ね返すことができるかも知れない。かつての小泉政権がとった戦略だが、僕は一縷の希望をここに見出したい気になっている。もっとも、石破降ろしが実現したら、自民党がますますダメになるだけだから、それはそれで良いのではとも思っている。 |

2025年8月4日月曜日

暑い! 暑い!!

|

・

それにしても暑い。と言うと、甲府の人には怒られるかも知れない。甲府は連日40度に迫る気温で夜も熱帯夜だという。一山越えた河口湖も30度超えが続いているが、夜は涼しくなる。そのぐらい我慢できるだろうと言われたら返すことばはないが、毎年暑さがひどくなるのはどこでも変わらないだろう。もう河口湖は避暑地だとは言えなくなった。もっとも我が家の庭には欅の大木が4本あって、それが家や庭を覆っている。家に帰ってくるとひやっとした気持ちになるから、かなり救われている。 ・ 大地震が来るといった予言でアジアからの団体客が一時激減したようだ。とは言え、湖畔に出れば主に白人の観光客の多さは相変わらずだ。日盛りでもものともせず自転車に乗ったり歩いたりして湖畔で楽しんでいる。

・ 大地震が来るといった予言でアジアからの団体客が一時激減したようだ。とは言え、湖畔に出れば主に白人の観光客の多さは相変わらずだ。日盛りでもものともせず自転車に乗ったり歩いたりして湖畔で楽しんでいる。・ 僕も自転車を週2回のペースでがんばっている。ただし走るのは早朝で、それもだんだん早くなっている。5時に起きて6時過ぎに出れば、人もクルマも少なくて、それほど汗もかかずに湖畔を一回りすることができる。時にはがんばって西湖にも行くが、時間がかかるようになっているのは年相応で仕方がないと諦めている。とにかく転んで怪我などしないことだ。 ・ 庭に出て何か作業をする気にはとてもなれない。やることといえば、野菜の出来具合を見に行くぐらいで、スナップエンドウから始まって、プチトマトとシシトウ、それにキュウリを収穫した。ネギは消えてしまったし、アスパラは細くて食べられるものではなかった。ナスは花が咲かないし、ピーマンも実がなる兆候はない。やたら背が高く伸びたジャガイモと、横にはい出すサツマイモがどれほどの芋になっているかは、まだ確かめていない。畑の周囲に残したミョウガはいつになく大きく育っている。もうちょっとしたら実が出るのだが、果たしていくつ収穫できるか。

・ まだ8月になったばかりだから、暑い日はまだまだ続く。外でやることはないし、暑くてやる気もないから、昼はもっぱら大谷君の試合観戦だ。ドジャースはけが人ばかりだが、それでも首位を明け渡したことがない。大谷君も三振ばかりだが、ホームランは去年以上に打っている。さて、今年もワールドシリーズまで楽しませてくれるだろうか。 |

2025年7月28日月曜日

鶴見太郎『ユダヤ人の歴史』中公新書

|

・イスラエルのパレスチナ破壊と虐殺が続いている。すでにガザ地区の8割以上の建物が壊され、5万5千人以上が殺されたと報道されている。人々はテント生活で食料は配給に頼るしかないのだが、その配給体制が妨害されたり、配給所に爆撃や発砲が行われたりしていると言う。あまりのひどさに鬼か悪魔の仕業かと思う。そんなイスラエルの暴挙に対しては、世界中から批判の声が挙がっているし、イスラエル国内でも反対運動が起きている。 ・僕はユダヤ人から多くのことを学んできた。それはたとえば、哲学者のW.ヴェンヤミンや精神分析学者のS.フロイトであり、社会学者のE.ゴフマンやZ.バウマンであったりする。他にも作家のP.オースターもいれば、ミュージシャンのB.ディランなどもいて、あげたら切りがないほどたくさんになる。こういった人たちから受けた影響は、僕の中で血や肉になって、僕自身を形作ってきた。しかし、ユダヤ人がどういう民族で、どのような歴史のなかで現在に至っているのかや、イスラエルという国がどういういきさつで生まれたのかについてはあまり知らなかった。  ・鶴見太郎の『ユダヤ人の歴史』に興味を持ったのは、題名ではなく著者名だった。僕が強い影響を受けた鶴見俊輔の息子がユダヤ人の研究者になったのか。そう思い込んで購入し、読んだのだが、実際には同姓同名の別人だった。しかもそのことに気づいたのは、あとがきに著者の父や母のこと、そして同姓同名の別の研究者がいることが書いてあったからだった。そう言えば鶴見俊輔とは文体も発想の仕方もずいぶん違う。読みはじめてすぐに、そんな印象も持っていたのだが、疑うまでには至らなかった。ちなみに、もう一人の鶴見太郎は柳田国男などを研究対象にする民族学者である。

・鶴見太郎の『ユダヤ人の歴史』に興味を持ったのは、題名ではなく著者名だった。僕が強い影響を受けた鶴見俊輔の息子がユダヤ人の研究者になったのか。そう思い込んで購入し、読んだのだが、実際には同姓同名の別人だった。しかもそのことに気づいたのは、あとがきに著者の父や母のこと、そして同姓同名の別の研究者がいることが書いてあったからだった。そう言えば鶴見俊輔とは文体も発想の仕方もずいぶん違う。読みはじめてすぐに、そんな印象も持っていたのだが、疑うまでには至らなかった。ちなみに、もう一人の鶴見太郎は柳田国男などを研究対象にする民族学者である。・この本は新書だから、一般向けに書かれているのだが、ユダヤ人の歴史の詳細さと文献の多さに感心し、また辟易としながら読み進めた。いちいち確認したり、覚えていたりもできないから、古代から中世にかけては、ただ読み飛ばすような読み方をした。ユダヤ人の祖先、ユダヤの王国、ユダヤ教の成立、そしてギリシャやローマ帝国、キリスト教との関係、さらにはアラブの王朝やイスラム教のなかでの身の処し方や生きのび方等々である。イスラム世界の中で、そこに共存しながら同化せずに独自の民族性を保つ。そんな方策は近代化とともにイスラム世界からヨーロッパに移動した後も生かされることになった。 ・しかし、その場に同化しながら同時にユダヤとしての独自性も維持していくやり方は、農村から都市への移動によって弱まっていくことになる。革命によるロシアからソ連への変化やヒトラーの登場が、反ユダヤ主義と「ポグロム」(反ユダヤ暴動・虐殺)を起こし、ホロコーストになる。ユダヤ人の新天地としてのアメリカヘの移動を加速化させるが、同時に、パレスチナにユダヤ人の民族的拠点を作るという「シオニズム」を生むことになったのである。「シオニズム」はヨーロッパではなくソ連の中で発展した思想である。だからイスラエルには「キブツ」のような共産主義的な政策が取り入れられた。 ・1939年のユダヤ人口が1700万人で、600万人がホロコーストで殺され、450万人がアメリカに移住した。建国当時のイスラエルにおけるユダヤ人の人口は72万人に過ぎなかったが、1947年の国連によるパレスチナ分割決議で、人口としては3割に過ぎなかったイスラエルに土地の6割が与えられた。それが建国と同時に始まった第一次中東戦争の原因になるが、イスラエルが勝利することによって、分割決議以上にイスラエルは国土を拡大させることになった。 ・その後もイスラエルの人口は増え続け、パレスチナの土地を侵食するようになる。その結果がパレスチナのハマスによる攻撃であり、その報復が現在も続く破壊と殺戮である。現在のイスラエルの人口は700万人を超えているが、アメリカにはそれに負けないほどの600万人のユダヤ人がいて、イスラエルを強固に支えている。国が滅び2000年以上も流浪の民として生きてきた人々が、今度はパレスチナの人々を追い出しにかかっている。どんな主張をしても決して許されない蛮行だと思う。 |

2025年7月21日月曜日

差別が大手を振る世界になった

|

・参議院選挙の期間になって、テレビや新聞の報道が今までと違うことに気がついた。安部政権以降選挙になると沈黙していたのに、今回はにぎやかに報道したのである。しかも特定の政党の公約を批判したりしている。自民党の力が弱くなって、やっと元に戻ったなと思う。けれどもそれで新聞やテレビの影響力が増したかというと、決してそうではない。今回もまた投票に与えるネットの力が再認識されたのである。 ・ネットが選挙の結果に影響を与えるようになったのは、2024年6月に行われた東京都知事選挙からだった。選挙での演説がSNSにアップされ、それが支持者によって拡散されて、何万、何十万、何百万と受け取られる。食いつきやすい、印象に残りやすい話が、その真偽が確かめられぬままに広がっていく。こんなネットを駆使したやり方をした候補者が、当選した現職知事に次ぐ票を獲得したのである。人気もあり、強い組織もあって対抗馬と思われていた候補者を破ったことで、大いに話題になったのはまだ記憶に新しいことだろう。 ・このような現象は、辞職した県知事が立候補して、まさかの再選を果たした兵庫県知事選挙でも繰り返された。知事のパワハラなどが内部告発されたことに対して、告発者が逆に追いつめられて自殺した。そのことが問題となって辞職をしたのだが、間違ったことはしていないという知事の主張が拡散されて、まことしやかに受け取られての再選だった。この問題は県の百条委員会の調査報告書でもその非を告発されたが、知事は知らぬ顔を決め込んでいる。 ・先月行われた東京都議会議員選挙には、都知事選で次点になった候補者が「再生の道」という新党を立ち上げて42人を立候補させた。都知事選の結果から大いに注目されたが、全員落選という結果だった。党としての政策はなく、候補者個々に任せたといったやり方が支持を得なかったのだが、これはSNSさえうまく使えば支持を得られるわけではないことも明らかにした。 ・そして参議院選挙である。はじめはそうでもなかった「参政党」が期間中に支持を急速にあげて、野党で3番目の議席を獲得した。既成政党を蹴散らしての躍進の理由は「日本人ファースト」というスローガンだったと言われている。トランプが掲げた「アメリカ・ファースト」と似ているが、「日本」ではなく「日本人」と限定しているところに、この党の特徴がこめられている。 ・トランプ大統領のやり方は、自分があたかも地球を支配する帝王であって、他の国々は自分の命令に服従して当然だとするものである。しかし、アメリカの産業を復活させるために輸入品に高い関税を課すといったやり方自体が、アメリカの凋落を示すものだから、どんなに強く出たって、アメリカの衰退をさらに進めるだけだろうと言われている。そもそもトランプを支持するのは、オバマ以後に現れた白人以外の勢力や、LGBTQのような多様性を支持する人たちの拡大に恐れる保守的な白人層なのである。ここには明らかに人種や性別、そして宗教にまつわる根強い差別意識がある。 ・では参政党はどうか。その主張は国内に向いていて、日本人以外の人たちを差別して当然だと考えている。そのためには外国人が日本人より優遇されていることをあげつらえばいい。単純に言えばそんな主張だが、その根拠になるものはほとんどが、誇張や嘘であった。この党には天皇制を基本にした「ナショナル」な一面が強烈だが、他方で、オーガニックなものの大切さを説くという「ナチュラル」な一面もある。ポスターや広告のセンスの良さが、若者層に受ける理由だとも言われている。 ・弱い者を攻撃して溜飲を下げる。その非をあげつらって自己正当化をする。訴える力があればどんなに誇張したって構わないし、嘘でもなんでもいい。SNSはそんな無政府状態のとんでもない世界になっている。受け止める側の知識や姿勢が試されるが、そんなメディア・リテラシーはまったく育っていない。最近の選挙で何より痛感したことである。 |

2025年7月14日月曜日

ブライアン・ウィルソンについて

・ブライアン・ウィルソンが亡くなったという記事を見つけて、そう言えば「スマイル」というアルバムを買ったな、と思い出した。ブライアン・ウィルソンはビーチボーイズのリーダーで、楽曲のほとんどを作っていた。1960年代の前半の頃で、陽気なサーフィン音楽で人気があった。僕はほとんど興味がなかったし、ボブ・ディランやビートルズに興味を持って以降、彼らの存在はほとんど忘れてしまっていた。

・ブライアン・ウィルソンが亡くなったという記事を見つけて、そう言えば「スマイル」というアルバムを買ったな、と思い出した。ブライアン・ウィルソンはビーチボーイズのリーダーで、楽曲のほとんどを作っていた。1960年代の前半の頃で、陽気なサーフィン音楽で人気があった。僕はほとんど興味がなかったし、ボブ・ディランやビートルズに興味を持って以降、彼らの存在はほとんど忘れてしまっていた。

・「スマイル」は2004年に発表されている。ビーチボーイズには何の興味もなかったのに、なぜこのCDを買ったのか。多分この作品とブライアン・ウィルソンをテーマにしたドキュメントを見たからだと記憶している。もともとこのアルバムはビーチボーイズとして1967年に発売される予定だった。それが未発表になったのは、ブライアンが思うようなサウンドに仕上げることができず、精神的に悪化して完成させることができなかったからだ。

・サーフィン音楽でヒット曲を連発していたビーチボーイズに転機が訪れたのはビートルズの出現だった。その新鮮なサウンドに刺激を受けたブライアンは、それに負けない新しいサウンドを作りたいと思った。それは音を重ね合わせる「ペットサウンド」としてビーチボーイズに新しい側面をもたらしたが、それで必ずしも人気が増したわけではなかった。今までと同じものを作ってほしいというレコード会社の要求に逆らって、ブライアンの作り出す音楽はますます複雑なものになっていった。

・それはロックンロールがロックになり、アルバムがヒット曲の寄せ集めではなく、1つのテーマを持った作品として見なされるようになった60年代後半の音楽状況にはあっていたが、ブライアンの周囲の人たちとは相いれない部分が多かったようだ。うまく作品ができないことと、バンドのメンバーや周囲の人たちとの軋轢などがあって、彼の心は壊れていったのだった。

・「スマイル」はそこから40年近くたって完成した。もちろん、収録されているのはブライアン一人で歌ったものである。その中には「グッド・ヴァイブレーション」のように、ビーチボーイズとして60年代後半にヒットした曲もある。ビーチボーイズ自体はメンバーの変更や分裂などにもかかわらずブライアンの死まで続いていたようだ。彼の死によって改めて探すとアマゾン・プライムに「ブライアン・ウィルソン ソングライター

ザ・ビーチ・ボーイズの光と影」というドキュメントがあった。2012年に作られたもので、3時間を超える長編だが、ブライアン・ウィルソンが歩いた、起伏の大きな歩みがよくわかった。

2025年7月7日月曜日

加湿と除湿

・真冬に零下10度ぐらいまでになる我が家では、11月の末から4月の初めぐらいまで薪ストーブを炊いています。この季節は当然湿度も下がりますが、家の中を20度前後に暖めるとその分、強力に加湿する必要が出てきます。40~50%を維持しようと思えば、ストーブの上にいくつも鍋ややかんを乗せる必要がありますし、これ以外に加湿器を3台置いてほぼフル稼働にしなければなりません。外と中の寒暖差は大きい時で30度にもなりますが、湿度の差も30%以上になるのです。 ・真冬に零下10度ぐらいまでになる我が家では、11月の末から4月の初めぐらいまで薪ストーブを炊いています。この季節は当然湿度も下がりますが、家の中を20度前後に暖めるとその分、強力に加湿する必要が出てきます。40~50%を維持しようと思えば、ストーブの上にいくつも鍋ややかんを乗せる必要がありますし、これ以外に加湿器を3台置いてほぼフル稼働にしなければなりません。外と中の寒暖差は大きい時で30度にもなりますが、湿度の差も30%以上になるのです。・その加湿器の1つが壊れて新しいものを買おうということになりました。なるべく強力で、しかも静かなものをと探しましたが、どうせなら除湿もできるものはないかと思うようになりました。我が家にはエアコンはもちろん、数年前まで扇風機もありませんでした。真夏に30度を超えることなどめったになくて、その必要性を感じなかったのです。ところが暑さに我慢ができない日があって、扇風機を2台購入しました。それで何とか暑さをしのいできたのですが、年々暑さがひどくなって、そのうちエアコンが必要になるかもと思うようになりました。 ・我が家は松や欅の大木に覆われています。それで直射日光を避けて温度も低いのですが、その分湿気がたまります。毎年梅雨の季節になると家の中がかび臭くなって、何とかできないものかと思ってきました。エアコンをつければ除湿もやりますが、それは30度超えが当たり前になってからの話です。そこで加湿と除湿が強力にできる機種を探すことにしました。いくつかあって音が小さくて強力だという製品を購入することにしました。別売のフィルターなどと合わせると14万円もする、思い切った買い物でした。  ・3月末に購入してしばらくは、その日の天気や湿度に合わせて加湿だったり除湿だったりしましたが、5月になると、せっせと除湿をするようになりました。梅雨の前触れで雨の日が続きましたが、湿度は60%前後で推移して、例年ならかび臭くなる時期になってもその気配がありませんでした。6月になると真夏のような温度になり、我が家でも30度を超える日が数日ありました。その時、天気予報を見て、湿度は温度の上昇とともに下がることに気づきました。そこで日中の数時間は窓を開放して風を入れることにして、夕方から朝にかけては窓を閉めて除湿器を使うことにしました。これで何とか60%台後半の湿度を保たせることができています。

・3月末に購入してしばらくは、その日の天気や湿度に合わせて加湿だったり除湿だったりしましたが、5月になると、せっせと除湿をするようになりました。梅雨の前触れで雨の日が続きましたが、湿度は60%前後で推移して、例年ならかび臭くなる時期になってもその気配がありませんでした。6月になると真夏のような温度になり、我が家でも30度を超える日が数日ありました。その時、天気予報を見て、湿度は温度の上昇とともに下がることに気づきました。そこで日中の数時間は窓を開放して風を入れることにして、夕方から朝にかけては窓を閉めて除湿器を使うことにしました。これで何とか60%台後半の湿度を保たせることができています。・マニュアルにはフル稼働で1日9リットルの除湿をするとありますが、タンクは3リットルですから8時間で満杯になるということになります。5~6時間置きに空にしますが、たまった量には驚くばかりです。まるで我が家に泉ができたように感じてしまいました。もっとも冬場はその何倍もの水をストーブの上に置いていますから、空気中にはかなりの水分があることはわかっていました。しかしそれでも、吸い取った水の量には改めて驚いてしまいました。 ・例年にない早い梅雨明けで、全国的には猛暑が続いています。おそらく我が家でも30度超えの日が当たり前になることでしょう。その暑さを除湿器で乗り越えることができるか。毎年悩まされていたカビを克服することができるか。それはまた、夏の終わりに報告することにします。もうひとつ、この機種には洗濯物を乾かす機能もあって、その威力は何度か試しましたが、早々と梅雨が明けたので、しばらくは使う必要がなくなりました。 |

2025年6月30日月曜日

大相撲について気になること

|

・豊昇竜に続いて大の里が横綱になって、大相撲が活況を呈している。照ノ富士一人だった4年間から、一気に二人ということになり、日本生まれの横綱が稀勢の里以来7年ぶりに誕生したのである。その大の里は幕下付け出しからわずか2年で最高位まで昇りつめている。すでに4度の優勝をしているから、白鵬以来の大横綱になるのではと期待されている。 ・そんな大相撲だが、他方で白鵬(宮城野親方)が相撲協会を退職して話題になっている。弟子の暴力問題で部屋が閉鎖され、その謹慎期間が1年経っても解除されないというのが理由だった。相撲協会のこの処置については厳しすぎるのではという批判も起こっていて、同じ理由で相撲協会をやめた貴乃花の件も合わせて話題になっている。 ・現在の理事長は横綱北勝海の八角親方で2015年からの長期政権である。その間に八百長問題があり、コロナ禍での無観客場所もあって、大きな難局を乗り越えてきたと評価されている。しかし大横綱で将来の理事長と目されていた貴乃花や、優勝回数や通算勝利数で歴代一位の白鵬を退職に追い込んだことで、その政治的な野心も批判されている。現在62歳だから65歳の定年まで理事長を務めるのではないかと言われているし、定年延長さえもくろんでいるといった批判も起きている。 ・そういった内実は僕には分からないが、そもそも彼が理事長になる前の千代の富士との間にも確執があったようだ。北の湖理事長のあとは当然千代の富士と言われていたのになぜ、弟弟子の北勝海だったのか。そこには千代の富士の傲慢さに対する協会理事たちの批判や不信があったようだ。北の湖理事長の急死で北勝海が理事長になり、まもなくして千代の富士も亡くなることになったのである。 ・もちろん、理事長になろうとする意欲は貴乃花にも白鵬にもあった。と言うよりありすぎたと言った方がいいかも知れない。そのために協会の理事たちの信頼を勝ち得ることはできなかったと言われている。それは大相撲の世界の旧態依然とした古さのせいだと言うこともできるだろう。とは言え、千代の富士が北の湖の後の理事長になり、その後を貴乃花が引き継いで現在に至っていたとしたらどうだろうか。もっと良くなっていたか、悪くなっていたかはわからない。 ・ところで、テレビ中継に解説者として出る親方たちが例外なく連発することばに「やっぱり」がある。気になって「うるさい」と言いたくなるほどだし、ほとんど例外なく誰もが使うから、親方同士はもちろん、親方と力士、そして力士同士の間でも良く使われているのだろうと思う。「やっぱり」は「やはり」から変化したもので、思った通りとか予測通りといった意味で、結局は同じ結果になるさまに使われることばである。このことばが相撲界で良く使われるということは、昔から言われてきた伝統の正しさやそれに従うことの当然視が骨の髄までたたき込まれているのでは、といった疑問を感じてしまう。 ・そう言えば解説者としての北の富士から、「やっぱり」を聞いた記憶はない。なろうと思えば理事長になれたかもしれなかったのに、親方も辞めて解説者になった。そんな旧態然とした相撲界とは距離をとった彼と、弟子だった八角理事長との関係はどうだったんだろう。そんなことも気になってきた。ともあれ大相撲は新しい時代になりつつある。華やかな土俵の裏に闇の世界があるとすれば、「やっぱり」ではなく、時代の変化に合わせて変えていってほしいと思う。 |

2025年6月23日月曜日

丸太富士と野鳥の巣箱

|

・伐採した松の木を薪にした後に残った大木をどうするか(下左)。あれこれ考えて、富士山を作ってみることにした。一番細い木をまず、一人で起こせる110cmの長さに切って、その3本を中心に置き、後は細いものから太いものへ90cm、70cm、50cm、30cmと刻んで、まわりに並べていった。丸太の間はおがくずや皮で埋めて完成。早速パートナーが山登りをした。我が家の海抜は850mほどあるから、丸太富士の頂上は851mということになる。ほんのわずかだが、上に登ると景色が変わって見えるから不思議だ。

・野菜畑で順調なのはスナップエンドウだけで、これはもうおいしくいただいた(左上)。プチトマトやキュウリも花が咲いて小さな実がつきはじめているから、もう少ししたら食べられるかも知れない(右上)。アスパラガスは細いのが数本出てきたが、1年目はそのままにして根を育てた方がいいようだ(左下)。ジャガイモはひょろひょろと背丈が伸びてしまっている。調べると栄養過多とあった(右下)。アンデスの痩せた土地で育ったのだから、次から日当たりのいい所に肥料を入れない畑を作ろうと思う。

・先週紹介した『僕には鳥の言葉がわかる』に触発されて巣箱を二つ作って松と欅につけた。もう子育てが済んでいるから入らないと思うが、一度だけ覗きに来たのを見かけた。来年のためにもっと作ってみようか。シジュウカラの入り口は28mmとあった。他の野鳥のために、大きさもいろいろ変えてみようと思っている。

|

-

・ インターネットが始まった時に、欲しいと思ったのが翻訳ソフトだった。海外のサイトにアクセスして、面白そうな記事に接する楽しさを味わうのに、辞書片手に訳したのではまだるっこしいと感じたからだった。そこで、学科の予算で高額の翻訳ソフトを購入したのだが、ほとんど使い物にならずにが...

-

12月 26日: Sinéad O'Connor "How about I be Me (And You be You)" 19日: 矢崎泰久・和田誠『夢の砦』 12日: いつもながらの冬の始まり 5日: 円安とインバウンド ...

-

12月 22日 国会議員の定数より歳費の削減を! 15日 鉄道旅に見る中国の変容 8日 紅葉が終わった 1日 工藤保則『野暮は承知の落語家論』青弓社 11月 24日 『スプリングスティーン 孤独のハイウェイ』 17日 仕事を辞めて8年も経った? 10日 ドジャース...